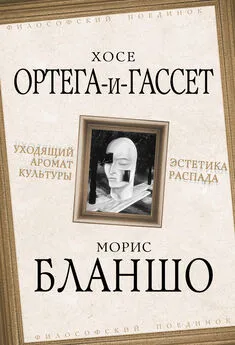

Морис Бланшо - Рассказ?

- Название:Рассказ?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0271-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Бланшо - Рассказ? краткое содержание

Морис Бланшо (р. 1907) — не только один из крупнейших мыслителей ушедшего века, оказавший огромное влияние на самоосознание всей современной гуманитарной мысли (по словам Мишеля Фуко, "именно Бланшо сделал возможным рассуждения о литературе"), но и автор странной, до сих пор не вполне освоенной критикой прозы. Отказавшись после первых опытов от традиционного жанра романа, все остальные свои художественные тексты писатель отнес к оригинально трактуемому жанру recit, рассказа (для него в эту категорию попадают, в частности, "Моби Дик" и "В поисках утраченного времени").

Настоящее издание представляет собой полное собрание "рассказов" Мориса Бланшо и посвящается девяностопятилетию писателя.

Рассказ? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как ни странно, существенно меньше интересует критиков неожиданная смена тона, беспрецедентная — и больше не повторяющаяся — ироничность авторского голоса, особенно подчеркиваемая контрастом с лишенной иронии исповедальностью предшествующего “Смертного приговора”. С одной стороны, эта ирония призвана отрезвить читателя от слишком буквального доверия к авторскому вымыслу, с другой, необходима для рефлексии рождающегося здесь “из жизни” на глазах (как бы) жанра, отраженной в исходном названии рефлексии — и рассказчика, и рассказа — по собственному поводу, каковая не может обойтись без парадоксов и достигает своей цели, только смешав искренность с иронией. Отсюда же и оспаривание в финале рассказа собственной правомочности, и заведомо тщетное, чисто беккетовское — до Беккета! — обещание отказаться от тщеты рассказа (письма) с его бессилием выстроить историю, выразить, как все было “на самом деле”, в котором и кроется его безмерная сила.

…бросился в него, но грустно, безнадежно, словно для

него начиналось бесчестье.

Одно из мест, где хронология публикаций вступает, по-видимому, в противоречие с хронологией “написания” (каковое само по себе в применении к “Темному Фоме” весьма проблематично): вторая версия никогда не переиздававшегося первого романа Бланшо была готова уже к началу 1948 года, т. е., скорее всего, раньше, чем рукопись вышедшего в этом году “Смертного приговора”. В январе этого года Бланшо пишет в письме Батаю: “В последние дни я довел до конца иную версию ‘Темного Фомы’. Иную: в том смысле, что в ней устранено две трети первого издания. Это тем не менее самая настоящая книга, а не отрывки из книги; могу даже сказать, что этот проект родился не по случаю и не на потребу издательства: я часто о нем думал, постоянно желая увидеть сквозь толщу первых книг, как видишь в лорнете очень маленький и очень удаленный образ того, что снаружи, очень маленькую и очень удаленную книгу, которая казалась мне их ядром. [53]Вышел же в свет рассказ “ТЕМНЫЙ ФОМА” (Thomas I'obscur, Gallimard, 1950) с пометой “новая версия” лишь через два года.

Как и во многих других случаях, название и этой книги Бланшо использует полисемию и с трудом поддается однозначному переводу. “Темный Фома” вполне может также быть и “Фомой Невзрачным”, или, в точности переводя название хардиевского “Джуда Незаметного” (Jude the Obscure ; Jude — почти Judith из “Когда пожелаешь”), “Фомой Незаметным” (возможна и параллель с “Фомой-самозванцем”, Thomas l'imposteur, Жана Кокто). [54]

В наследство от романа рассказу осталось третье лицо, от которого, за вычетом огромного монолога Фомы, ведется повествование. Вообще же переделка осуществлена скорее ножницами, нежели пером: текст сократился примерно в три раза, “проредив” одни сцены и растеряв целый ряд других, многие из которых касались последовательно исключаемой из рассказов “социальной” жизни (выброшены сцены в гостинице, на вокзале, в кино и музее, воспоминания Фомы о своем детстве и т. п.), исчезли и многочисленные если не описания, то упоминания природы. Пропал, наконец, и лежавший в основе сюжета романа любовный треугольник: из двух по-своему домогающихся Фомы женщин осталась только одна, Анна, к которой от ее соперницы, Ирен, перешли и отдельные сцены, и мысли, и реплики. Новых сцен в рассказе не прибавилось, дописаны разве что отдельные связующие фразы, изменения же коснулись в основном стиля. Даже в очищенном и “прореженном” виде “Темный Фома” представляется куда более риторически пышным и метафорически насыщенным, чем остальные рассказы Бланшо. Еще более барочным и подчас прециозным выглядел стиль романа, напоминающий, по мнению французских критиков, своим изобилием неожиданных метафор, гиперболических эпитетов, парадоксальных уподоблений (как и столь характерными для Бланшо оксюморонами) Жана Жироду.

Критики в большинстве своем сходятся в том, что замысел романа — это история своего рода первого человека, обретающего в последних строках стыд Адама: он одновременно творит мир или вторит его творению — выходя вместе с органической жизнью из океана на сушу, минуя стадию пещерного человека, обретая слово и т. д. — и познает себя, столкнувшись со смертью. В рассказе же на первый план выходит именно тема смерти, обретающая несколько иное звучание: здесь повествуется, скорее, о тщетных поисках носимой Фомой в самом себе смерти, чья недостижимость (умирает всегда другой и никогда я) придает им трагический оттенок; в конце Фома уходит туда же, откуда и явился, в океан, символ вечности, и становится не только первым, но и последним человеком. Сильно теряет в своей материальности достаточно земная в романе Анна: здесь она, гибнущая из-за попытки понять Фому (“проникнуть” в него), уже наполовину прошла тот путь, по которому все женские персонажи Бланшо — дивные создания! — преступают через власть смерти, переходя в царство мысли.

Хижины в пустыне. Речь идет не о возврате назад. Нет, для Бланшо литература напоминает о человеческой сущности номадизма. Не является ли номадизм источником смысла, проявляющегося в свете, отражаемом не мрамором, а человеческим лицом? (Э. Левинас). [55]

Неразрывно сцепленная с собственным художественным творчеством, теоретическая мысль Бланшо на протяжении 50-х годов претерпевает определенную эволюцию, несмотря на их вольно соотносящийся с хронологией состав, отраженную в последовательности его трех основных “теоретических” книг (см. выше). На смену исчерпавшим себя в “Литературе и праве на смерть”- центральной статье предыдущего критического сборника “Огню на откуп” (La part du leu, Gallimard, 1949) — объяснениям (при посредничестве Малларме и, отчасти, Левинаса) с воспринятой через призму Кожева гегелевской “Феноменологией духа” в эти годы приходит не до конца эксплицированное разбирательство (диалог-полемика-отрицание) с Хайдеггером. Бланшо близко познакомился с его мыслью существенно раньше, [56]но в ту пору его прочтение великого философа вышло на новый уровень. В 1950 году в Германии вышел в свет сборник работ Хайдеггера Holzwege, сделавший наконец доступным принципиальный текст 1935-36 годов “Исток произведения искусства”. Хайдеггеровский анализ понятия Werk (Произведение или, как в переводе А. В. Михайлова, Творение) и наводит Бланшо на путь собственных размышлений вокруг литературного произведения (французское I'oeuvre сохраняет больший глагольный заряд, чем русские его переводы, а также, как и немецкое Werk, — аспект работы-сделанности). При всей зачарованности мыслью Хайдеггера, Бланшо, оставаясь в ее поле, ему противоречит, он настаивает на том, что движение от произведения к истине (Хайдеггер: “В творении […] творится свершение истины”), как и любое другое оценочное движение, не ухватывает сущностной негативной диалектики произведения; для него шедевр является не, как утверждает Хайдеггер, [57]результатом произведения работы, а лишь плачевным знаком исчезновения произведения. [58]Подробнее о противоречиях между Бланшо и Хайдеггером пишет в развернутой рецензии на “Литературное пространство” Левинас, [59]показавший, что на кону здесь куда большее, нежели литературные или даже общеэстетические проблемы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: