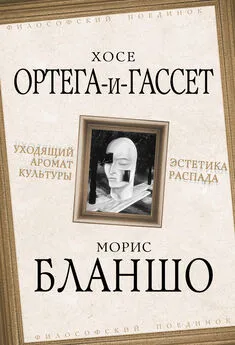

Морис Бланшо - Рассказ?

- Название:Рассказ?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0271-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Бланшо - Рассказ? краткое содержание

Морис Бланшо (р. 1907) — не только один из крупнейших мыслителей ушедшего века, оказавший огромное влияние на самоосознание всей современной гуманитарной мысли (по словам Мишеля Фуко, "именно Бланшо сделал возможным рассуждения о литературе"), но и автор странной, до сих пор не вполне освоенной критикой прозы. Отказавшись после первых опытов от традиционного жанра романа, все остальные свои художественные тексты писатель отнес к оригинально трактуемому жанру recit, рассказа (для него в эту категорию попадают, в частности, "Моби Дик" и "В поисках утраченного времени").

Настоящее издание представляет собой полное собрание "рассказов" Мориса Бланшо и посвящается девяностопятилетию писателя.

Рассказ? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начав с того, что во всей книге чувствуется близость к Хайдеггеру (в выбранных для анализа текстах, в характерных для феноменологии методах анализа, в различении бытия и сущего), Левинас показывает, в чем Бланшо его мысль уточняет и развивает, и переходит к расхождению между двумя мыслителями: “Для Хайдеггера искусство, помимо всякого эстетического значения, заставляло сверкать ‘истину бытия’, но это не выделяло его из других форм существования. Для Бланшо призвание искусства не имеет себе равных. Но главное — оно не ведет к истине бытия. Можно сказать, что оно ведет к заблуждению бытия — к бытию как месту блуждания, а не обитания. В результате с тем же правом можно сказать, что литература туда вовсе и не ведет, поскольку подступиться туда невозможно. Заблуждение бытия есть нечто более внешнее, нежели истина. По Хайдеггеру, чередование небытия и бытия разыгрывается также и в истине бытия, но Бланшо, в отличие от Хайдеггера, зовет ее не истиной, а неистиной. Он настаивает на этой завесе ‘не’, на несущественном характере последней сущности произведения. Это не не похоже на негативность у Гегеля или Маркса — на труд, преобразующий природу, на политическую деятельность, преобразующую общество. Бытие, раскрытое через произведение — приведенное к самовыражению, — вне всякой возможности, как смерть, которую невозможно принять, несмотря на все красноречие самоубийства, так как никогда не умираю я, всегда умирает кто-то, причем отнюдь не из-за, как полагает Хайдеггер, уклонения от ответственности за свою собственную смерть. Однако именно в той неистинности, к которой приводит литература, а не в ‘истине бытия’, и заключается подлинность. Подлинность, не являющаяся истиной, вот, наверное, последнее положение, к которому приводят нас критические размышления Бланшо. И предлагают, как нам думается, покинуть хайдеггеровский мир” (op. cit., pp. 19–20).

И далее, прокомментировав этот “призыв к заблуждению” и подчеркнув, что в нем нет ничего от нигилизма, иллюзий или романтизма, Левинас противопоставляет хайдеггеровское понимание истины как непременного условия блуждания блужданию как условию истины у Бланшо и, полемически заострив мысль последнего, перекидывает мостик к своей собственной этически окрашенной рецепции хайдеггеровской онтологии: “Литературное пространство, в которое нас вводит Бланшо (также отказываясь — по крайней мере в явной форме — от этических рассмотрений), не имеет ничего общего с хайдеггеровским миром, который искусство делает обитаемым. Согласно Бланшо, искусство, ничуть не освещая мир, позволяет разглядеть недоступное свету унылое, пустынное подземелье, которое его подпирает, и придает нашему пребыванию его сущность изгнания, а чудесам нашей архитектуры — их функцию хижин в пустыне. Для Бланшо, как и для Хайдеггера, искусство — в отличие от представителей классической эстетики — не ведет к некоему кроющемуся за миром миру, к миру идеальному позади мира реального. Оно — свет. Свет, исходящий сверху, сотворяющий мир и образующий место — для Хайдеггера. Черный свет, ночь, приходящая снизу, свет, растворяющий мир, возвращающий мир к его истокам, к повторению, к шепоту, к бесконечному всплеску, к некоему ‘глубокому некогда, никогда не достаточному некогда’ — для Бланшо. Поэтические поиски ирреальности — это поиски конечной основы самой реальности” (Ibid., р. 23).

…я бы так и написал, чтобы вечное зачеркнуть: Теперь, конец.

“КОГДА ПОЖЕЛАЕШЬ” (Au moment voulu, Gallimard, 1951; буквальный перевод названия — “В желанный миг” — не устроил нас, поскольку в нем подчеркивается предвкушенческий момент желанности, а не волевой характер желания) открыл череду из трех книг, воспринимаемых большинством критиков как трилогия. Объясняется это и сходством писательской манеры, и присутствием определенных лейтмотивов, и общими обстоятельствами написания: все они в полном уединении писались в подробно описанном в “Том, кто не сопутствовал мне” доме писателя на юге Франции. Помимо рассказчика (все три написаны в форме повествования от первого лица), в каждом из них не более двух “реальных” персонажей — не считая то и дело олицетворяемых (а лицо, вероятно, под влиянием концепций Левинаса, становится здесь одним из лейт-образов) понятий, таких как свобода, пространство, улыбка, особенно же — мысль и речи; имена за ними сохранены только в первом, одна из “героинь” которого, Клавдия, вновь славянка, даже конкретнее, русская (с “востока” и “последний человек” — “профессор”, герой “Последнего человека”). Каждый раз женщины (“дивные создания" — Эвридики? Сирены?) осуществляют еще более интимную связь рассказчика и его рассказа с пространством если не умирания, то во всяком случае внеположным жизни, сливаясь в конце концов с мыслью или идеей — движением, в котором трудно не заподозрить возврат; мужские образы вздваивают присутствие рассказчика, придавая ему стерео-измерение, вторую руку, — и раз за разом повторяется неистовый пароксизм физического соприкосновения с женщиной, Noli те tangere вытесняет теоретический лозунг Бланшо Noli те legere ; в явном виде упоминаемое письмо, писательство, лишь смутно и скупо проглядывает на заднем плане. Уступив свои функции пространственным — многомерным и неоднозначным — отношениям, вписанным в лабиринты квартир, комнат — помещений, — все более расшатываются временные скрепы повествования: при изощренной игре временными формами оно уже и вовсе не спрямляемо в одномерный временной континуум; миг, мгновение, являющееся “героем” “Когда пожелаешь”, в качестве частички времени исключает его линейное развитие и в то же время обеспечивает “существование” ничто, называемое, как мы знаем, бытием. Мерцают блуждающими огоньками события, повторяются намеченные ранее лейтмотивы и образы: “космическая” ночь, вид за оконным стеклом, стакан воды, то тут, то там — даже в разных текстах — вспыхивают одни и те же фразы, обломки фраз, повторяется топологическая заузленность конца…

Как и нескольким другим рассказам, выходу в свет “Когда пожелаешь” предшествовала предпубликация в периодике — в данном случае, примерно двадцати его первых страниц, весьма красноречиво озаглавленных “Возвращение”. Служащему завязкой возвращению рассказчика — а надо сказать, что все рассказы Бланшо начинаются как бы посреди фразы, посреди текста: как схожий с концом возврат к чему-то уже говорящемуся или говорившемуся — вторят возвращающиеся в тексте возвращения Клавдии (“Клавдия вернулась чуть позже”) и постоянные повторы одних и тех же образов, деталей и даже просто фраз — эта репетативность будет закреплена в следующих текстах. Также будут развиты и появляющиеся наконец здесь минималистские диалоги, в которых, словно на аптекарских весах, взвешиваются нюансы каждого слова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: