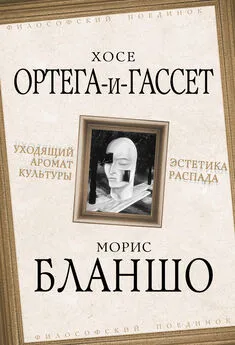

Морис Бланшо - Рассказ?

- Название:Рассказ?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0271-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Бланшо - Рассказ? краткое содержание

Морис Бланшо (р. 1907) — не только один из крупнейших мыслителей ушедшего века, оказавший огромное влияние на самоосознание всей современной гуманитарной мысли (по словам Мишеля Фуко, "именно Бланшо сделал возможным рассуждения о литературе"), но и автор странной, до сих пор не вполне освоенной критикой прозы. Отказавшись после первых опытов от традиционного жанра романа, все остальные свои художественные тексты писатель отнес к оригинально трактуемому жанру recit, рассказа (для него в эту категорию попадают, в частности, "Моби Дик" и "В поисках утраченного времени").

Настоящее издание представляет собой полное собрание "рассказов" Мориса Бланшо и посвящается девяностопятилетию писателя.

Рассказ? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…мгновение моей смерти — отныне всегда в каждый миг.

Выпущенный издательством Fata Morgana крохотной книжечкой (и большим для этого библиофильского издательства тиражом в полторы тысячи экземпляров) в день рождения Бланшо, 22 сентября 1994 года, рассказ “МГНОВЕНИЕ МОЕЙ СМЕРТИ” ( L’instanl de та mort) вызвал во Франции необычайно широкий отклик. Во-первых, с момента выхода предыдущей “беллетристической” книги автора прошло уже более тридцати лет, и считалось само собой разумеющимся, что “Ожидание, забвение” останется последним рассказом Бланшо, так что сенсацией стал сам факт появления новой книги. С другой стороны, поражал (и отвечал давно подспудно дремавшему любопытству) откровенно, чуть ли не навязчиво автобиографический характер текста, свидетельствующего “из первых рук" о том, о чем ранее можно было только догадываться между строк “Безумия дня” или по намекам посвященных. Удивлял и аскетизм, кажущаяся безыскусность повествования, и сам жест престарелого писателя, не вяжущийся с его подчеркнуто оберегаемой приватностью. Именно вскрытию многослойности этого произведения, разнообразию контекстов, в которые оно встроено, проблеме его литературности, в частности — соотношению в нем первого и третьего лица, и посвящено большинство появившихся в печати откликов, в то же время зачастую задними числам использующих его в качестве точки опоры для спекулятивного переобустройства не только жизненного пути, но и панорамы творчества писателя. [67]Среди откликов "маститых” в первую очередь надо отметить доклад Жака Деррида под (предварительным, но вполне адекватным) названием “Вымысел [68]и свидетельство”, прочитанный летом 1995 года в католическом университете Лувена. В расширенном виде он был опубликован в виде книги под названием “Проживание” (или: “Остается Морис Бланшо”): J. Derrida. Demeure — Maurice Blanchot. Galilee. 1998. Полностью вошедший в эту 140-страничную книгу исходный текст Бланшо разбирается в ней буквально пословно. Особый интерес вызывает приведенное Деррида письмо Бланшо, в котором тот подтверждает реальность описываемых в книге событий — и даже указывает их точную дату: 20 июля.

О некоторых деталях. От описываемых событий книгу отделяет ровно 50 лет. Пропавшая рукопись — по всей видимости, одна из первых версий странно (?) созвучного по названию описываемым событиям “Смертного приговора”. Вновь, ставя под сомнение весь механизм свидетельства о том, как все было “на самом деле”, Бланшо, как и в “Смертном приговоре” подменяет даты: “гегелевский” эпизод, замечает Деррида, относится не к 1807 году, столетнему юбилею — в прошлом — рождения писателя, а к 1806-му; на фасаде родного дома Бланшо в Кэне, указывает Бидан, выбито: 1809 — вымысел и свидетельство вновь смешиваются воедино…

После испытания Улисс нашел себя таким, каким был, а мир нашел себя, может быть, более бедным, но и более прочным, более надежным. (“Пение Сирен”, ор. cit., стр. 13).

Наивно было бы надеяться, что все вышеизложенное может в чем-то, хоть и задним числом, помочь, что-то прояснить читателю — разве что поощрить его в дальнейших блужданиях… Помогает ли оно второй инстанции, тексту? Но в чем? Как ему можно помочь?

Не в том ли и состоит функция послесловия, чтобы наделить текст той логикой, которой в нем нет, которая ему внеположна, но сопричастна, сделать из произведения книгу, из того, что есть, — как оно будет “на самом деле”?

Писать подобное послесловие в попытке что-то объяснить, истолковать, добавить… не признать ли это, что тексты не выполнили своего предначертания: быть самодостаточными в своем одиночестве?

И тем самым подтвердить их конечную правоту: не о своей ли бесконечной недостаточности они и пытаются рассказать?

Не для того ли оно пишется, чтобы помочь им сделать еще один шаг на свет божий? еще один, абсолютно лишний шаг на бесконечном пути? чтобы придать ему видимость конечности, бесконечное, коли нельзя его исчерпать, зачеркнуть?

Не подрывает ли любое послесловие презумпцию, на которой зиждется Литература: произведение должно говорить, должно суметь сказать само за себя?

Почему эти вопросы не встают в других книгах? Не является ли само творчество Бланшо одним — последним послесловием: послесловием к литературе как таковой?

Не слишком ли прав Бадью, упрекая Бланшо в литературоцентризме?

Быть может, Бланшо и вправду “писатель для писателей”?

Бесконечное, сущностное одиночество писателя в оживленном, обитаемом мыслями, речами, присутствиями, улыбками литературном пространстве… не требует ли оно взаимности, подобного же одиночества и от читателя? Не предаю ли я его, встав между?

Не это ли и есть отсутствие книги, внутренне присущее любой книге отсутствие — отсутствие встречи движущихся навстречу друг другу письма и чтения?

Допустима ли тут уловка — обходной путь через критику? Через документацию, а не аргументацию? Не улиссовская ли изворотливость, осмотрительность толкает на этот путь?

Не от лукавого ли, не от Улисса ли сама идея заговорить, не столько (и все же!) заговорить самому, сколько заговорить эту зияющую прозу — спрятаться за спины других, связать себя сдержанностью?

Не стал ли мир, тот мир, которым предстает мне проза Бланшо, от этого беднее?

Найду ли я после этого себя таким, каким был?

Не станет ли мир вокруг от этого бледнее и… безнадежнее?

Послесловие? Нет, никаких послесловий, больше никогда…

Не в том ли дело, что литература начинается там, где мысль сбивается с пути? С проложенного ею себе пути?

Мысль, ничтожная мысль, спокойная мысль, боль…

Позже он…

В. Лапицкий, 1992–2002

Примечания

1

R.Laporte, В Noel. Deux lectures de Maurice Blanchot, Fata Morgana, 1973, pp. 53–54.

2

С. Bident, klaurice Blanchol, ип partenaire invisible. Champ Vallon, 1998

3

За непереводимостью на русский французского (и английского) слова fiction, для обозначения “художественной литературы” мы будем пользоваться этим несколько легкомысленным словом.

4

Капитальное исследование Бидана представляется в этой связи незаменимым; следует отметить не только проведенную ее автором огромную работу по сбору фактического материала, но и тонкость его анализов, взвешенность оценок, наконец, сродственную своему предмету изощренность (подчас излишне барочную) стиля. Судя по появившемуся в периодике переводу глав из этого труда (Логос, № 4, 2000, стр. 134–159; пер. С. Дубина), можно ждать и его русского издания — несколько опережающего события на фоне общей рецепции творчества Бланшо в России.

5

“Значение для меня имели встречи, когда случай становится необходимостью. Встречи с людьми, встречи с местами. Моя биография в этом” (“Les rencontres”, Le Nouvel Observaleur, n° 1045, novembre 1984, p. 84).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: