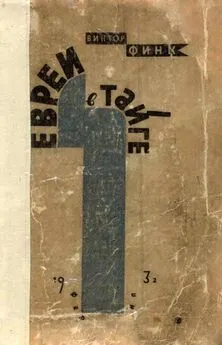

Виктор Финк - Евреи в тайге

- Название:Евреи в тайге

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Федерация»

- Год:1932

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Финк - Евреи в тайге краткое содержание

…В настоящей книге собраны очерки, писанные по следам живой жизни в 1929 г. Биробиджан был тогда дик и пустынен. Немногочисленное коренное население, закосневшее в старых хозяйственных формах, оказалось бессильно бороться с природой и неисчислимые богатства края лежали в тайге нетронутыми.

Первые шаги советского колонизатора были трудны, очень трудны. Трудности были созданы природой, человеческой неосмотрительностью и человеческой неопытностью. Они стояли глухой стеной…

Евреи в тайге - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И только одного почему-то никто не сказал: что мельницу приводит в движение вода целебного источника.

Лишь когда профессора, члены научной экспедиции. с которой я путешествовал, обратили внимание на ее особый вкус, то казаки вспомнили, что, действительно, перед войной приезжали сюда люди, доктора какие-то, брали воду на пробу и говорили, что она «до живота пользительна».

— Сказывали, надобно, мол, здесь лечебню строить.

Помешала, повидимому, война, и с той поры никто не обращал на минеральную воду никакого внимания.

— На кой она нам сдалась? У нас деды больше до живота водку потребляли! И нам так само велели.

Мощность источника настолько значительна, что зимой вода не замерзает на несколько километров от места выхода.

Я задержался в этих местах и как-то поехал со знакомыми казаками на охоту. Здесь в хлебах фазанов очень много. Увлекшись, я не заметил, как зашел в густую траву — выше человеческого роста. Ходить там довольно опасно: под травой много ям. Я и провалился. Яма оказалась очень правильной формы. В ней обнажилась почва — рассыпчатая, темно-желтая.

Опять оказалось, что лет пятнадцать тому назад сюда приезжали какие-то люди, судя по рассказам, иностранцы, рыли землю, брали на пробу и обнаружили месторождение охры. Но разработкой никто никогда не занимался. Охру берут иногда бабы для своих надобностей, а так-то ею не пользуются.

— Кой в ей прок? — сказали мои казаки. — Деды и без ней здоровы были.

Этот разговор об охре медленно тлел у нас на привале. Казаки, хоть и слыхали, что в Биробиджане есть сурьма, графит, медь, железо, драгоценные камни и даже золото, но мало этим интересуются. В горах тунгусы и пришлые старатели моют золото, а казакам это не интересно. Жизнь их и без того сытая и ленивая.

— А вот позвольте спросить, как вы из Москвы приезжий, — сказал один из моих охотников, — а што, а где теперь Николашка?

— Какой Николашка? — спросил я.

— А царь-то!.. Николай второй игде?

Я был изумлен вопросом, но все же рассказал., когда и какая судьба постигла Николая второго.

— Дык, значит, правда? — с замечательным безразличием спросил казак.

— А вы не знали разве?

— Нет, как же! Слыхали! Говорили, мол, загнулся и в живых не значится.

Казак сказал это позевывая. Он был утомлен охотой и отяжелел от еды. Он откинулся на траву, почесывая поясницу, и заснул.

Я с неловким чувством заносил потом этот разговор в записную книжку. Я ставил себя на место читателя, и мне самому казалось неправдоподобным: все-таки на тринадцатом году революции! К тому же мои собеседники были пожилые казаки, служили на действительной службе, оба домохозяева, грамотные, не пьющие и по-своему толковые.

В Биробиджане, да и во всем Приамурье, да и на всем Дальнем Востоке нет дорог.

Это значит приблизительно вот что. Есть места, куда в иные периоды года никто ни за какие деньги не соглашается ехать. Таково, для примера, село Раздельное в восьми километрах от железной дороги. Летом, когда то, что служит дорогой, размыто дождями, Раздельное обращается в своего рода остров Врангеля: оно отрезано от мира. А ведь всего-на-всего восемь километров.

В иных местах дорог нет, потому что их трудно проложить из-за природных условий местности; для этого нужны капитальные затраты, об этом давно должно было позаботиться государство, колонизировавшее этот край, а оно не позаботилось. Это характеризует колонизационную политику царизма.

Но есть и другие бездорожные места. Здесь дорогу провести и можно бы, никаких капитальных затрат для этого не надо; надо немного доброй воли, надо продрать медвежьи глаза, а их не продирают. Это характеризует культурный уровень, на котором царская власть держала жителей.

Я вычитал в благовещенской газете «Амурская Правда» радостное сообщение из некой деревни Гураны. Начинается заметка так: «Сорок лег гуранцы топили лошадей по падям (низинам)».

Правда, на Амуре есть станицы, где топят лошадей уже семьдесят лет, и в этом смысле заметка благовещенской газеты выходит немного тускленькой, но все-таки и сорок лет срок порядочный.

Не надо думать, однако, что бедняги-гуранцы живут, скажем, у подножья горы, которая оползает и разрушает их дорогу, или у обрыва, который невозможно засыпать. Нет. Дело потопления гуранских лошадей покоилось исключительно на любительском терпении самих гуранцев. Они, по словам газеты, положили конец бедствию, когда «настлали 130 саженей накатником и 70 саженей засыпали». Только всех и забот! Нужно было целых сорок лет подряд топить коней, раньше чем пришла в головы мысль — починить примитивными домашними средствами четыреста метров дороги…

Я уже упоминал, что путешествовал здесь совместно с одной научной экспедицией. Она состояла из группы советских и американских ученых и производила обследование сельскохозяйственных возможностей Приамурья, верней, той его части, которая заключена между Амуром и его притоками Бирой и Биджаной. Эта местность так и называется Биробиджаном. Экспедиция была организована обществом американских друзей еврейского земледелия в советском Союзе — Икор.

Мы приехали как-то пароходом в село Михайло-Семеновское. Это одно из крупнейших на Амуре. Здесь свыше 1 500 жителей. Село — центр целого района, здесь РИК. Нам надо было отсюда поскорей выехать в глубь страны. Ямщики-казаки почему-то запросили в три с половиной раза дороже, чем принято и даже чем мы платили в других местах. Шкуры сдирали с нас не спеша, с поплевыванием, с цыгарочкой в зубах и с известными рассуждениями о цене овса:

— Да пойди, купи! Да ишшо наплачессы!..

Потом ямщики прибавляли, что им и вовсе не охота теперь ехать, что лучше бы и нам не ехать на лошадях, а возвращаться водой, откуда приехали.

— А то ить наша местность кака, — знаете? Болото одно и никаких двадцать…

Сказав про болото и про двадцать, ямщики медленно поворачивались и направлялись к выходу. Тогда наш завхоз звал их обратно и накидывал еще пятерку. Эта канитель кончилась лишь тогда, когда казаки настояли на своей цене.

— Уж зато коней преставим — будете довольны! — пообещали они.

— Выезжаем завтра в семь утра. Смотрите, не опоздайте, — объявил им завхоз.

— Будьте без сумления. Мы вас в шесть разбудим…

В шесть они нас не разбудили. В шесть мы встали сами. Американцы быстро оделись, умылись и сложили постели. Начальник экспедиции, профессор Утахского университета, мистер Хэррис, жизнерадостный, бодрый, веселый человек, приступил к очередным упражнениям в русском языке. Он сказал:

— Да! Да! Арошоу! Арошоу! Да!

Чтобы не переутомиться, он заявил по-английски, что этого на сегодня довольно, так как скоро пора ехать.

Потом наступило восемь часов утра. Ямщиков не было. В девять один из них явился. Он пришел спросить, хотим ли мы сегодня ехать и можно ли подавать лошадей. От имени исследовательской экспедиции наш завхоз кричал на него, как бешеный. Казак лениво почесывался и слушал без обиды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: