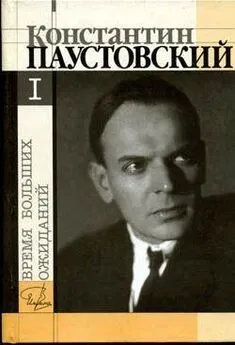

Константин Паустовский - Время больших ожиданий

- Название:Время больших ожиданий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДЕКОМ

- Год:2002

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Паустовский - Время больших ожиданий краткое содержание

В первый том произведений Константина Георгиевича Паустовского вошли повести «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг» из цикла «Повесть о жизни».

В повести «Время больших ожиданий» замечателен незабываемый образ Одессы 1920 – 1921 гг., легендарной Одессы бесчисленных песен, анекдотов и великой литературы. Бандиты с Молдаванки еще не превратились в книжных героев, еще длится морская блокада, но Одесса – она всегда Одесса!

Повести сопровождаются неизвестными широкому читателю дневниковыми записями Паустовского и письмами людям, ставшим прообразами героев его произведений.

Сын писателя, Вадим Константинович Паустовский, для данного издания написал ряд статей, ставших результатом его исследований творчества отца. Книга иллюстрирована уникальными, малоизвестными фотографиями из фонда Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского и архива писателя.

Время больших ожиданий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Возможности большие! -говорил он. -Как пароходный дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо.

Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией («Полисменов мы выворотили наизнанку», – скромно говорил он по поводу этой драки), и что, в-третьих, он был на архипелаге Кергуелен, носившем у моряков название «Островов Отчаяния».

Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой.

Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер.

– Вы были на Новой Гвинее? – спрашивал я Миронова.

– А как же! – меланхолически отвечал Миронов. – Конечно, был. Когда там плаваешь («там» – это значило в Меланезии), так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит поперек дороги.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Места вроде подходящие, – сообщал Миронов с некоторым сомнением. – Только там до того жарко – чистая парильня! Вам бы определенно не понравилось.

– А в республике Перу вы были? – спрашивал я его в другой раз.

– Бывал, понятно.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Гроб! – отвечал Миронов. – Солнце шпарит, как в топке. Дыхать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холодющая, как лед. Хрен искупаешься!

Миронов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников.

В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозер. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока наконец Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тоннажу».

По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:

Распрягайте, хлопцы, конeй

Та лягайте спочивать!

Он пел, покуривал, благодушествовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы.

Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется от народного комиссара по иностранным делам, запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов: где они сейчас и под каким флагом плавают.

Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли.

Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся, путем перекрестных расспросов.

Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это «заседание», вытягивался через окно на бульвар, как из трубы парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса охрипли, но пока что была выяснена, и то лишь приблизительно, судьба только одного парохода.

В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах:

– Вы это бросьте, Евгений Николаевич! Так у вас ни фига не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнью своей отвечу за каждую ошибку.

Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате.

Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал:

– Пишите! Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежал РОПИТу. Продан фирме «Мессажери Маритим» во Францию. Переименован в «Тулузу». Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний, Григорий Павлович Мостовенко.

Среди морских людей произошло движение. Потом пронесся глубокий вздох.

– Пишите дальше, – невозмутимо оказал Миронов. – Пароход «Кострома». Океанский. Добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены. Поэтому полный тихоход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда – все до одного негры.

Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна маттиолой.

Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной.

Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью.

Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам: хотелось еще поговорить «за родное море и за наши пароходы», знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшире.

Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть, даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта.

Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность.

Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей Головчинером, «не дурить самому себе голову».

Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока что я расскажу только одну такую историю.

Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фанатической любовью к газете. Для него выше «Моряка» не было ничего на свете.

Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину (она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания) и двух своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: