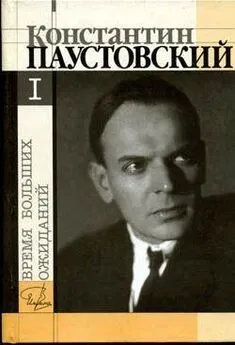

Константин Паустовский - Время больших ожиданий

- Название:Время больших ожиданий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДЕКОМ

- Год:2002

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Паустовский - Время больших ожиданий краткое содержание

В первый том произведений Константина Георгиевича Паустовского вошли повести «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг» из цикла «Повесть о жизни».

В повести «Время больших ожиданий» замечателен незабываемый образ Одессы 1920 – 1921 гг., легендарной Одессы бесчисленных песен, анекдотов и великой литературы. Бандиты с Молдаванки еще не превратились в книжных героев, еще длится морская блокада, но Одесса – она всегда Одесса!

Повести сопровождаются неизвестными широкому читателю дневниковыми записями Паустовского и письмами людям, ставшим прообразами героев его произведений.

Сын писателя, Вадим Константинович Паустовский, для данного издания написал ряд статей, ставших результатом его исследований творчества отца. Книга иллюстрирована уникальными, малоизвестными фотографиями из фонда Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского и архива писателя.

Время больших ожиданий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона» [7]:

Ужасно шумно в доме Шнеерсона…

Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона (под гром чванливого марша) всех домовых властей:

Сам преддомком Абраша Дер-Молочник

Вошел со свитою, ну прямо словно царь!

За ним Вайншток – его помощник

И Хаим Качкес – секретарь.

Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее – «Недолго длилось счастье Шнеерсона», – мог написать только природный одессит и знаток окраинного фольклора.

Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» – Жора со Стеновой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город.

Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий.

Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз» – «за республику, наш девиз боевой – резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно.

Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни…», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу».

После этого пошли уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской:

Губернский розыск рассылает телеграммы,

Шо горoд Харьков переполнен из ворами!

Шо наступил критический момент

И заедает вредный элемент.

Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей-Харьков, Киев, Ялта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он заметно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох.

Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли «жлобами», спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов.

Сражались и старые рыбаки и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно потому, что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны.

И естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу.

Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуме.

Однажды я неожиданно встретил на батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу, и что-то чертил тростью на песке.

Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре».

Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином «Изабелла». На эстраде оркестр (тогда еще не существовало джазов и мало кто слышал даже про саксофон) играл попурри из разных опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова:

Купите бублики

Для всей республики!

Гоните рублики

Вы поскорей!

Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки одесский поэт Ядов.

Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана.

Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином. Они пили за его здоровье и произносили замысловатые тосты.

Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что он хочет поскорее уйти из ресторана.

Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.

Ядов показал мне тростью на гряду облаков и неожиданно сказал:

И, как мечты почиющей природы,

Волнистые проходят облака…

Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.

– Это Фет, – сказал он. – Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо бешено сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали. Но написать по-настоящему не могу ничего. Легкие мотивчики играют в голове на ксилофоне.

– Но для себя, – сказал я, – вы же пишете лирические стихи?

– Что за вопрос! Конечно нет. У меня, слава богу, еще хватает ума и вкуса, чтобы понять, что в этом отношении я конченый человек. Вот, говорят, люди сознают свою талантливость и гениальность. А я сознаю беспомощность. Это, пожалуй, тяжелее. Вы не помните, кто из замечательных немецких поэтов в одно прекрасное утро сел к столу и вдруг написал паршивенькие стихи? Мозг иссяк. Оказывается, этот поэт небрежно и просто преступно обращался со своим мозгом. После этого страшного утра он уже не написал ничего годного, даже для бульварной печати. Он переменил профессию и начал варить ядовитую жидкость от клопов. Хоть маленькая польза. Для человечества.

– Грех вам так говорить, Яков Семенович, – сказал я. Я был искренне огорчен его словами.

– Милый мой, это все давно уже обдумано и передумано. Я не отчаиваюсь. Я раздарил свой талант жадным и нахальным торгашам-антрепренерам и издателям газет. Мне бы дожить без потерь до сегодняшнего дня – я, быть может, написал бы вторую «Марсельезу». А вам спасибо хоть на добром слове.

Мы распрощались. Первые тяжелые капли начали падать из непроглядной темноты. Я быстро пошел к себе, прислушиваясь к ровному шуму подходившего с моря дождя.

Больше я не встречал Ядова, но запомнил его лицо печального клоуна с глубокими складками около губ и тоскливыми глазами.

Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: