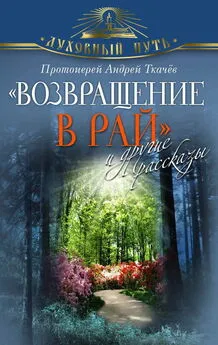

Андрей Ткачев - «Возвращение в Рай» и другие рассказы

- Название:«Возвращение в Рай» и другие рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма Медиа Групп : Просвещение

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-0432-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ткачев - «Возвращение в Рай» и другие рассказы краткое содержание

Настоятель храмов преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского при национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца (Киев) — один из наиболее популярных сегодня церковных публицистов. Он — автор нескольких книг, множества статей в православных СМИ, ведущий телепередач. Его рассказы о судьбах верующих и неверующих людей, встречающихся нам каждый день на улицах наших городов и сел, близки и понятны, но в то же время удивительны и необычны.

Размышления автора о жизни нашего современника будут интересны каждому читателю.

«Возвращение в Рай» и другие рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как страшно!

Хармс ведь никого не смешил. Он смотрел своими сумасшедшими глазами на улицу, по которой сновали люди и ездили трамваи, и когда он вертел своей сумасшедшей головой, ни одна муха его не боялась и не отлетала в страхе. Мухи считали его своим.

Страх увеличивается обыденностью. Вот так просто, обыденно человек утратил веру. Как будто ему случайно отрезали голову, и никто не испугался. Даже не ахнул. Как там у Достоевского: «Мы тогда обедали… — Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял!»

Хотя, что это я все от писателей да от писателей примеры беру? Я ведь лично слышал сотни похоронных проповедей. Один священник так и говорил: «Ученые всего мира доказали, что душа человеческая весит три грамма!» Слово «грамма» он произносил так, что удвоенное «м» было отчетливо слышно. Проповедь заканчивалась так: «Спи, наш дорогой. Спи спокойно. Спи тихим, безмятежным, беспробудным христианским сном». Вот так! Ни больше, ни меньше. И беспробудным, и христианским.

В такие минуты сам Хармс мог заглядывать выпученными глазами в окна за нашими спинами и улыбаться сумасшедшей улыбкой.

Незаметно теряется самое главное. И гром не гремит над головою тотчас. Все чинно, и аккуратно, и скатерть крахмальная, и полы блестят. С какой стати все должно измениться в худшую сторону? Разве оттого, что кто-то сказал: «Я в Бога больше не верю»? Вот гимназист Миша Булгаков взял да и сказал эти слова папе — профессору Духовной академии за обедом. И жизнь покатилась дальше, словно дети — с горки на санках. Покатилась весело и беззаботно, сыто, комфортно, с заливистым хохотом. А то, что потом было — и революция, и Гражданская, и голод, и липкий неотвязный страх на долгие годы — так это разве как-то связано?

«Мы не знали, что в бутылке — джинн. Мы не хотели его выпускать. Просто открыли пробку, и все. Мы не думали, что это серьезно. Что нам теперь будет?»

Это лепечут те, кто аплодисментами встречал зарю новой жизни. Бедные и глупые. Из тюрем они теперь будут выходить без мученического ореола, но с отбитыми почками и без зубов. На стройках новой жизни они не смогут читать книги, как когда-то революционеры в ссылках. И забирать их будут среди ночи из теплой постели без санкции прокурора. Расстреливать тоже будут без суда.

Это раньше надо было для очистки совести «родить, посадить, построить». Теперь — колокол отлить, храм восстановить, научиться читать часы перед Литургией. Ну а после этого, или параллельно с этим — сын, дерево, дом.

Если первого не будет, кто-то опять придет и разрушит второе. Ограбит дом, заберет сына в окопы, порубит дерево на дрова в холодную зиму.

За веру надо бороться, за веру. Остальное приложится.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА

Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные.

(1 Кор. 11:19)«Если ты не знаешь, зачем ты живешь, — это не повод стрелять разрывными», — сказал один поэт и был совершенно прав. Впрочем, если знаешь — это тоже не повод…

Наверно, вам знаком такой киножанр, как вестерн. Уж пародию на вестерн вы точно хотя бы раз видели.

Обветренные, суровые лица молчаливых и храбрых мужчин. В углу неразговорчивого рта главного героя — либо серная спичка, которую при случае можно зажечь о каблук, либо окурок сигары. Маленькие городки Дикого Запада, состоящие из одной улицы, в конце которой — деревянный протестантский храм.

Вот городок замер во время сиесты (Мексика рядом), и главный герой ступает на площадь, погруженную в зловещую тишину. Вечером из салуна зазвучит расстроенное пианино, но сейчас даже курица не кудахчет, не скулит пес и не фыркает привязанный к столбу конь.

Главный герой стоит в напряженной, подозрительной тишине, и мы видим его со спины. Видим по кобуре на каждом бедре, а в них — кольты; видим руки, опущенные вдоль тела; руки, готовые схватить оружие в любую секунду. Наконец многочисленные враги высовываются из каждого окна, как по команде, и открывают пальбу.

Герой тут же молниеносно выхватывает пистолеты.

Казавшийся вымершим городок в прерии в секунды заволакивается пороховым дымом и погружается в шум стрельбы. Главный герой разит врагов из-под плеча, навскидку, в кувырке, в полете, стоя на одном колене и лежа на спине. Он стреляет, не целясь, назад, вперед, вправо, влево. И на каждый его выстрел враги отвечают предсмертным криком, и очередной злодей выпадает из окна.

Битва завершается так же быстро, как и началась.

Серная спичка или окурок сигары по-прежнему — в углу волевого, презрительного рта. Холодный взгляд храбреца из-под ковбойской шляпы озирает замершие в пыли трупы. Но пистолеты все еще в руках, и дула их дымятся. Это не зря.

Потому что по закону жанра какой-то недобитый враг должен приподнять голову и дрожащей рукой навести оружие на главного героя. Бот он прицелился. Вот он зловеще улыбнулся. Но…

Герой резко поворачивается в сторону коварного стрелка и последним выстрелом отправляет к праотцам последнюю двуногую гадину, пригревшуюся в этом маленьком городке на границе с Мексикой.

Мне вспоминаются эти бесчисленные фильмы с оглушительной стрельбой и короткими диалогами по причине, совсем не связанной с кино и освоением прерий.

Образ меткой и безжалостной ковбойской стрельбы вправо-влево, вперед-назад мне приходит на ум при мысли о культуре дискуссий.

Мы дожили до тех времен, когда у православных христиан появилась возможность общаться, меняться мнениями, обсуждать значимые явления и события светской и церковной жизни. Мы получили доступ к главной радости — к радости взаимного общения, причем общения с единоверцами. Но тут оказалось, что мы не умеем слушать, не хотим думать и способны зачастую только ругаться, выискивать еретиков и вешать на оппонентов ценники вкупе с ярлыками.

Впрочем, какие оппоненты? У нас их нет. Несогласные, минуя категорию оппонентов, попадают прямо во враги, и не только «мои враги», а «враги Истины», «враги всего святого». И как Некрасов сказал кой о ком «этот стон у нас песней зовется», так и мы можем сказать, что это у нас такая «культура дискуссий».

Наш православный спорщик — это вылитый ковбой, зоркий глаз и гроза злодеев. Он стреляет не в силуэты, а в шорохи.

Скрипнула дверь — бабах!

Открылось окно — бабах!

Мелькнула тень — бабах!

Кругом враги, и бить нужно насмерть с одного выстрела. Патроны дороги.

Такой американский подход к расправе над мировым злом похож еще на неконтролируемые реакции, на безусловные рефлексы. Прикоснитесь чем-нибудь горячим к коже человека, и он, невзирая на свое мировоззрение, отдернется обожженным телом от источника боли. Это произойдет мимо всякого ума, раньше всякой культурной рефлексии. Но то, что хорошо в отношении боли, плохо в отношении чужого слова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Ткачев - Темный призыватель. Исправление ошибок [litres]](/books/1062483/andrej-tkachev-temnyj-prizyvatel-ispravlenie-oshib.webp)