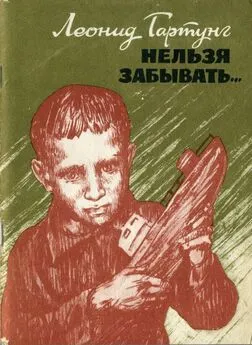

Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]

- Название:Нельзя забывать [повести, сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ветер

- Год:2018

- Город:Томск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник] краткое содержание

Нельзя забывать [повести, сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я уже упоминал о том, что в первые дни нашего пребывания в Калтае Ващенко дал нам лошадь съездить в Курлек к коменданту. Тогда он не знал, почему мы должны были это сделать.

Поездка эта запомнилась на всю жизнь.

Дорога шла лесом. Шел тихий осенний дождь. Лес был необычайно красив. Багряные, желтые, красновато-коричневые листья осин и берез выделялись на фоне темной хвои сосен. Густой лес перемежался открытыми полянами. Часто попадались густо заросшие кустарником лога, по сторонам дороги голубело небольшое озеро Вообще, дорога из Калтая в Курлек очень живописна. За 30 лет, что мы прожили в Калтае, мы часто, сперва пешком, потом на велосипедах ездили по ней и никогда не уставали любоваться окружающей нас красотой.

В тот далекий сентябрьский день 1950 года мы представились нашему новому коменданту Мельникову. Это был молодой человек с живыми, внимательными глазами, очень вежливый, но без приторности.

Однажды мы с ним разговорились, и я узнал, что он тоже из Саратова, жил в детстве на той же улице, что и я. Возможно, что будучи мальчишками, мы катались на санках с одной и той же горы. После этого разговора он сказал мне:

— Приезжайте в любой день, когда вам удобно, и не в комендатуру, а прямо ко мне домой.

В другой раз он сказал мне успокаивающе:

— Я вижу, вам неприятно бывать у меня… Но ведь это чистая случайность, что вы сидите по ту сторону стола, а я — по эту. Могло быть наоборот.

Я тогда постеснялся сказать ему, что «наоборот» никак не могло быть, что по другую сторону стола я не захотел бы сидеть.

Тогда же он мне посоветовал:

— Смотрите на все легче. Таков порядок, не я его придумал.

Он, видимо, хотел установить с нами простые человеческие отношения, но это не получилось. Мы не могли забыть, что он — «отец», а мы ссыльные. «Смотреть на все легче» — я так и не научился.

Да, мы никогда не могли забыть того, что разделяло нас, хотя он держался приветливо и просто. В Томске у бабушки жила наша 4-летняя дочурка Наташа. Почти каждую субботу мы пешком шли в город повидать ее и родителей. Мы тогда были молоды и прогулка в 23 км пешком не казалась нам серьезной преградой. А потом мы купили велосипеды, так что добирались до города быстро.

Но дело это осложнялось тем, что каждый раз нам надо было предварительно съездить в Курлек и получить на эту поездку письменное разрешение коменданта. Но раза два мы отлучались без такого разрешения. В субботу задержались в школе, а в город надо было обязательно попасть — один раз это был день рождения Наты, а другой раз нас вызвали по телефону — дочь сильно заболела. И вот, когда мы возвращались из этой «нелегальной» поездки, в деревне Кафтанчиково мы вдруг впереди грузовой машины, остановившейся у столов, увидели голубую фуражку. Мы сразу догадались, что в ней Мельников. Никак нельзя, чтобы он нас увидел. Мы обошли пешком опасное место по огородам, перетаскивая велосипеды через жерди изгородей. Дело осложнялось еще тем, что стояла весна, и в огородах было очень грязно и топко.

После этого сильного переживания мы в город без разрешения больше не ездили, боялись встретить на дороге Мельникова.

Но в общем-то нам сильно повезло, что комендант относился к нам по-человечески. За время ссыльного положения я навидался всяких самодуров среди них.

Конечно, и взрослое население Калтая, и ученики знали, что мы находимся на спецучете, но это никак не сказывалось на их отношении к нам. И рядовые учителя, несмотря на зловещее предупреждение инспектрисы, продолжали относиться к нам просто и радушно. Главным для них был «не национальный признак», а наши деловые качества, наша любовь к учительскому делу, а также то, что мы относились и к ним, и к ученикам по-доброму, дружелюбно и уважительно.

Только один из них, друг Ващенко, ездил в Томск в РОНО и хлопотал, чтобы нас перевели куда-нибудь на Север. Кстати, это был тот самый учитель, который неудачно преподавал арифметику в 5-м классе вместо меня. Из этой его затеи ничего не вышло: Ващенко в тот год перешел на работу в другую школу, а новый директор — Горелов, не поддержал этого учителя. Более того, решительно встал на нашу защиту, заявив в РОНО:

— Если Гартунгов из школы заберете, я директорство принимать не буду, вернусь обратно заведовать Кандинской начальной школой.

Благодаря его заступничеству нас на север не отправили и мы остались преподавать в Калтайской школе. Я проработал в ней 25, а жена 30 лет. И все-таки мы все время чувствовали себя «спецами», и дело было не только в том, что мы ежемесячно должны были являться к коменданту и расписываться в ведомости вместе с бывшими ворами и убийцами.

Был стыд. Во время войны стыдно было, что мы не на фронте. Позже, когда война закончилась, наше безвинное наказание продолжалось. Нам казалось, что люди думают: «Сослан, значит, за дело. Нет дыма без огня».

Были стыд, обида, но никогда не было озлобленности, никогда не менялось наше отношение к окружавшим нас людям, к своей работе — мы всегда старались работать как можно лучше.

Но и об освобождении мы не могли не мечтать, и каждое политическое событие мы старались растолковать в свою пользу. Так было и с 20-м съездом КПСС. Никто не сказал нам: «Теперь вы будете освобождены». Но на съезде был разоблачен культ Сталина, и из этого мы сделали вывод: «Освобождение наступит скоро». И не ошиблись.

ИРМА ЧАСТО ВСПОМИНАЛА о своей жизни в Кривощеково. Такое трудно забыть. Она рассказывала мне:

— Работали без выходных, по 12 часов в сутки, да еще несколько часов в день уходило на дорогу из зоны на комбинат и обратно. Но раз в месяц нам делали пересмену. Причем, пересмены бывали «черные» (когда мы отрабатывали ночь, оставались работать в дневную смену, т. е. фактически работали две смены подряд), но зато следующая пересмена «светлая» — когда мы, отработав день, выходили на работу только на следующий день в ночь. Получался как бы выходной день. Однажды случилось так, что такой «выходной» совпал у нашей смены с днем октябрьской революции. Мы решили устроить вечер с танцами. Раздобыли у русских вольнонаемных подружек по цеху патефон и принесли его в зону. Сперва, был небольшой импровизированный концерт — читали стихи, пели песни об октябрьской революции, затем начались танцы. Девчат было не узнать: разрумянились, похорошели, одели все самое лучшее, что не было еще обменяно на еду. Начальник зоны, с большим трудом давший разрешение на проведение вечера, очень был удивлен, что мы умеем танцевать. Он сказал женщине-врачу (из немок), сидевшей рядом с ним:

— Вот так штука. Мои (?!) немки, оказывается, танцевать умеют!

В бараке она рассказывала об этом своей подруге, а та, конечно, нам.

Его изумило, что те грязные, замученные непосильной работой существа, которых он привык видеть, оказались вдруг привлекательными девушками, да еще красиво танцующими. Прежде он их и за девушек-то не считал, впрочем, ничего удивительного в этом не было. С работы после изнуряющей дороги до зоны приходили такими измученными, что многие наскоро пожевав чего-нибудь, валились на нары и засыпали «каменным сном», не имея даже сил умыться. Большинство носили стеганные брюки, шапки-ушанки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]](/books/1075005/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik.webp)