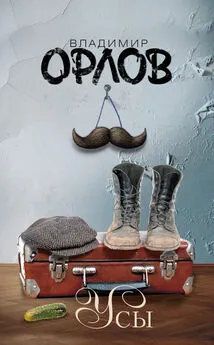

Владимир Орлов - Усы: сборник рассказов, эссе, интервью

- Название:Усы: сборник рассказов, эссе, интервью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-077669-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Орлов - Усы: сборник рассказов, эссе, интервью краткое содержание

Впервые публикуются интервью Владимира Орлова, которые он давал журналистам ведущих отечественных изданий. Интересные факты о жизни и творчестве автора читатель найдет в разделе «Вокруг Орлова» рядом с фундаментальным стилистическим исследованием Льва Скворцова.

Усы: сборник рассказов, эссе, интервью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На эту авторскую иронию естественно и органично накладывается, дополняя ее, намеренная перифрастичность, иносказательность изложения в романе. Вот некоторые из многих возможных примеров:

«Сергей Максимович Прокопьев имел диплом инженера, трудился на военном заводе, но при известных трясках на исторических ухабах был выброшен в реалии жизни сокращенно-упраздненных» (стр. 15); «На первом этаже (дома) выводили из клинических смертей часы, согласно гарантиям» (стр. 72); «Кумир был поддатый, но не до потери основ самосохранения» (стр. 89); «Жидкости в сосудах Ардальона иссякли, и он отправился к стойке за пивом»… (стр. 102); «Возвращения Люды Васек дожидаться не стал, а освободив от жидкостей кружку и стакан, ринулся, по всей вероятности, в магазин «Красные двери» выполнять указание стервы-полковника» (стр. 31) и др.

Весьма выразительны по своей психолого-образной обрисовке портреты персонажей романа. Например:

«Был он (Агалаков) живописен, темно-русые волосы до плеч, шекспировская бородка и усы вызывали у собеседников мысли об артистической натуре. Стоял и передвигался Агалаков, не меняя позы <���…>, голова была чуть откинута, будто бы Агалаков стоял перед полотном Паоло Уччелло» (стр. 53); «Фаина Ильинична (жена Каморзина), работавшая инженером на химическом заводе, дама в соку, крупная, пышноволосая <���…>, отчего-то показалась гостю похожей на экскурсовода Политехнического музея. «При чем тут музей? Что за чушь!» — обругал себя Соломатин (стр. 72); «Олену Павлыш я разглядел на летнем цветном снимке. Хоть давай на разворот глянцевого журнала <���…>. Рослая блондинка, ноги — от клюва фламинго, лишь сантиметров на пятнадцать защищенные от северных ветров джинсовой юбкой. Ну и так далее <���…>. Добавлю, что в лице ее светилось несомненное благородство» (стр. 68–69); «Властителем интересов за столом оказался нынче шурин Каморзина Марат Ильич, крепкий, лысый мужчина с лицом зубного техника. Марат Ильич был доктор наук и, как выходило из беседы, заведовал магнитными полями» (стр. 74) и др.

Надо сказать, что и собственный портрет автора (автопортрет) выполнен в той же излюбленной им манере психологической иронии:

«А почему бы мне не устроиться если не в охранники либо в смотрители притротуарных стоянок, то хотя бы в ночные сторожа, тоже средний класс? Кто-то посчитал, что я похож на Габена, вот и ладно, рожа нехорошая, знакомо-свирепая, враги не обрадуются, протекцию раздобуду, посадят меня на ночь в сенях конторы <���…>, стану я совмещать бдения с дневными делами. <���…> Все. Хватит! Взгляни в зеркало. Это я себе. Взглянул. Не Габен. В сторожа не возьмут. Оно и к лучшему» (стр. 115–116).

Для стилистики повествования В. Орлова весьма характерны уточнения, разного рода оговорки, утверждения и подчеркивания в оценках и суждениях — как в авторской речи, так и в речи персонажей. Например:

«К тому же состоялся съезд бывших обладателей Олениных прелестей. Или съезд потребителей, не важно. Но именно съезд. Не пешком же они прибыли к ресторану «Пушкинъ»» (стр. 27); «Лесть и нежности Олены не могли его (Оценщика) обмануть, в ее затее ему была уготована роль разгоночной ракеты, и не ракеты даже, а ее ступени, третьей или пятой. Из тех, что обречены отвалиться и сгореть в атмосфере» (Там же); «Всех уволили (не по форме, а по сути), а Даше, шел слух, сделали предложение <���…> стать чуть ли не распорядительницей всех дел в новой ресторации <���…>. Слух, понятно, вызвал суждения. И лестные для Даши. И нелестные. И даже не то чтобы нелестные, а безобразные» (стр. 237); «С этим его внутренним убеждением <���…> не соглашался следователь Игнатьев. Не то чтобы не соглашался, а, видимо, допускал и иное положение вещей. Или иное развитие событий…» (стр. 275); «Кроме главного своего ремесла тетка Полины занималась еще и знахарством. То есть вернее будет сказать — целительством. И «занималась» сказано не совсем точно, <���…> тетка Полины врачевала себя травами. Себя, своих родственников и знакомых… (стр. 311)» и др.

С подобной манерой уточнения высказываний тесно связана авторская направленность на само словоупотребление, т. е. выбор слова, выражения и т. п. вместе с оценочностью их (с позиций автора или персонажей) — в тех или иных конкретных условиях и ситуациях. Например:

«Потом Соломатин пил за хлястики и пропел хлястикам эпиталаму. А может, эпиграмму. Или пусть будет — панегирик» (стр. 111); «А вот с постаментом выходит большая закавыка. Или с пьедесталом? Как оно вернее-то? — Можно и так, а можно и эдак» (стр. 77); «Полгода Даша (в химчистке) числилась «пятновыводящей». Слово это ей не нравилось. И в дискотеках совершенной нелепостью было рассказывать парням, что она пятновыводящая. Ну хоть бы пятновыводительница, куда бы ни шло» (стр. 144); «Итак, он был содержант (слово какое-то дурацкое, но не Альфонс же, не Альфонс — это уже профессия, а он соглашался стать содержантом любимой им женщины…)» (стр. 366); «Чуткий Агалаков из его, Квашнина, неделовых реплик, воспоминаний <���…> вычислил («вычислил» к Агалакову никак не подходит — выпел, что ли, вырисовал, вырифмовал?) неизвестные желания и видения»… (стр. 175); «Оглядев ногти, Соломатин пообещал себе заняться ими… Но сразу же и подумал: а может, ему и по определению (словечко-то какое идиотское и полуграмотное, но вошло в моду, в эфирах, прямых и кривых, рассыпалось, футбольные трепачи без него и репортаж вести не могут) ему идеальные ногти не положено иметь. Он же сантехник, и именно этим интересен и объясним» (стр. 473) и др.

Здесь же следует отметить давнюю склонность В. Орлова к разного рода новообразованиям (одни только хлопобуды, и будохлопы чего стоят!). В «Камергерском переулке» обращают на себя внимание своеобразные авторские языковые новации словообразовательного характера: «отечественное среднеклассье» (от средний класс), «провожать в безвозвратье приятеля» (т. е. хоронить), «многокрасочье времени», «поднебесья искусства», «людо-потрясение» и некоторые другие.

Роман «Камергерский переулок» — это ироническое, лирико-эпическое и вместе с тем философское повествование о сегодняшней нашей жизни, с характерными ее приметами, деталями быта, типичными ситуациями, отражающими узнаваемую «сиюминутность» московской, да и не только московской, но жизни всей нашей матушки России первого десятилетия двадцать первого века.

Вот автор говорит о деятельности торговцев-коробейников: «Дама была коммивояжеркой, хорошо знакомой в закусочной, привычнее говоря, толкачом-коробейником ходового товара. Она и ее сотоварки обслуживали в округе служительниц продуктовых магазинов и всяких, по их мнению, забегаловок. Производили они впечатление продувных бестий, в отличие, скажем, от хрустальщиц. Те предлагали свои хрустали и фарфоры не то чтобы смущаясь, а словно бы стыдясь всего мира. Им на заводах в дни расплат вместо денег выдавали изделия, и приходилось путешествовать в столицу в надежде на щедрости москвичей. Сегодняшней коробейнице стесняться было нечего. Сумку свою она набила халатами, юбками, колготами, бельем и прочими дамскими радостями» (стр. 39). Вот он рассуждает о новых «завоевательницах» столицы: «Примеры продвижений завоеватеньниц и охотниц, прибывших из всяческих Ковылкиных и Грязей, были на слуху. Одна из них, любовница олигарха, отправленная им в запас, получила место телеведущей с помесячным поощрением трудов в десятки тысяч долларов. Другая, побывшая женой капиталиста всего полгода, высудила при разводе полмиллиона опять же не рублей и виллу в Сен-Тропе. И так далее» (стр. 23).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: