Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник]

- Название:Неизбирательное сродство [сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Э

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-093120-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник] краткое содержание

Неизбирательное сродство [сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

« 9–14 октября 1941 г. Дни непрестанных налётов и начало Покрова.

Необходимо, пока в ясном уме и сознании, записать это — хотя бы так, скелетом слышимого, словесным наброском, отмечая всё то, что потом, если позволят обстоятельства, обрастёт звуковым мясом, не задерживаясь на зияньях.

Форма — вариации, причём двойные: pro и contra, ослепительный свет и неверные сумерки, Альфа и Омега, если хотите (никаких намёков).

Две темы.

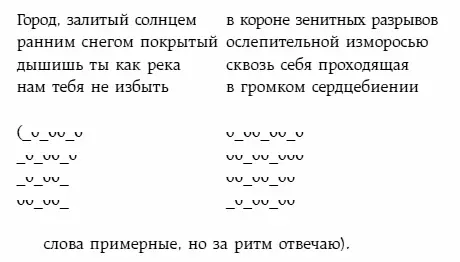

Соло литавр — введением в славословие. Тема первая: у рояля, даже у двух роялей, зияющих широко распахнутыми крышками, демонстрируя струнно-рёберную внутренность телесной души (а душа музыки именно телесна, хотя и рвётся в стихийно-числовое), её кровоточащее. Тема идёт неуклонно-возрастающе, в контрапункте с линией колоколов. Как строфа — когда записать словесно, то получится:

И вторая тема — анти, ритмом у густой виолончели в диалоге с альтом, на бледном контрабасовом подмалёвке — снова превращаю в слова:

покуда воздушным — скользя — изливается змеем

в удар

как дерево пламени ищет корнями испить

дыхание жизни надежд дуновение где

в момент проясняется взгляд сквозь накат

атмосфер

(стало быть:

А теперь вариация первая на первую тему, если продолжать заполнение ритма словами, звучащая примерно так:

Солнцем залитый ярким рваными дырами

расцветаешь в дымах крышами, шпилями

в оба лёгких реки льдом не стесняемой

дышишь ровно свистишь под литавры разрывов —

(обойдёмся на этот раз без схемы, всё ясно и так,

и быстро и начерно вариация на вторую тему):

дрожаньем листвы

и очерком лоз дымовых

обвивших дыхание

что крепчает в последней борьбе

под шквал огнеградин

ты дерево или пожар

Вариация II (темы первая и вторая) —

в этом солнце дневном блещущем ярко

растопляющем снег смертную изморось

или пот на челе выпарив жаром

ты готовишься встать в тень того, кто

словно ожившее

кровеносное дерево несокрушим

чья медная длань простирается выше холодной реки

дыхание жизни дыхание смерти в огромных его

глазах поглотивших громовый просве́рк атмосфер

Вариация III (на первую тему) —

в солнце жизни влитой

нет, скорей виноград

загнутый лозами

смертной бури побег

виски обвиваешь

всаднику

высящемуся горою —

Дифирамб! Получается самый настоящий дифирамб!»

Глава вторая. Вера

V

«…Amo, et cupio, et te solum diligo, et, sine te jam vivere nequeo; et caetera quis mulieres et alios inducunt, et suas testantur affectiones» [27] «Люблю, хочу, один ты мил мне, без тебя жить не могу», — и прочее, чем женщины выражают свои чувства и в других возбуждают страсть (пер. М. Кузмина).

— почему-то эта ироничная фраза из Апулеевых «Метаморфоз» крепко засела в мозгу Глеба. Не то чтобы он в некоторые моменты жизни чувствовал себя Луцием, превратившимся в осла (хотя и это было), просто сила Вериной любви, выражаемой действенно и словесно, перехлёстывала через край понимания, заставляла его сомневаться в реальности переживаемого, где их счастье нерасторжимо сплелось с общим несчастьем.

«Так не бывает», — сказал бы на его месте много кто. «Это незаслуженно», — говорил себе Глеб. Он словно забывал, что происходившее было выстрадано годами ошибок и срывов, множеством неверных шагов.

Глеб, как и всякий по-настоящему счастливый человек, не понимал, внутри какого предельного, редко переживаемого с такой полнотой, состояния он находился. Вокруг были возрастающее разрушение, война, всё большая неопределённость будущего. Внутри — напряжение жизни и её смыслов. Прежнее казалось тенью, вдруг отпавшей, и теперь Глеб, словно бы выздоровевший, шёл в свиристящем и залитом светом, не по-осеннему и не по-городски бестенном солнечном пространстве, охваченном качаемыми — нет, не бомбовыми ударами и артобстрелом, а резким балтийским ветром — деревьями, и октябрьский ветер пел полногрудым дыханием вздымавшей в нём лучшее весны.

«Но, в конце концов, если цитировать римлян, то прав и Марциал, утверждавший что „дикие звери лгать не умеют“, ибо сейчас, при всеобщем снятии перегородок, мы стали именно предоставленными самим себе дикими зверьми, выпущенными на городское приволье из разбомбленного зоопарка.

Если бы я мог выразить музыкой или, на худой конец, словом то, что переживал. Но музыка, певшая внутри, откликалась лишь на экстатический восторг неизбежного сокрушения этого внезапно распахнувшегося — во всю ширину горизонта и во всю вертикаль видимого пространства — чувства, а слова мои слишком точны, слишком сухи, просеиваясь шорохом, а не солнечным ветром между ловящими их пальцами». К тому, что ощущалось, Глеб мог подобрать только чужое, и созвучность его внутреннего настрою всех тех, чьим словесным волшебством он восхищался давно, особенно в пору юности, только убеждала его в тщете любых попыток выразить себя индивидуальным речением.

Вот Арсений Татищев — где он теперь, по оставлении нашего Петрограда, в каких Палестинах? жив ли ещё? — в изданном в 1922 году на дурной бумаге, со стираемой от первого неловкого прикосновения типографской печатью, почти квадратном томике «Светозвучие» были такие бередившие солнечным — вопреки обстоятельствам, в каких Татищев слагал их, — смятением строки:

«Лучше видеть мне тебя так:

в ангелической сущности, в солнцу открытом лученье,

опускающей в воду стопу, разжимающей в воздух

ладонь,

на которой прочертится знак,

раскрывающий зренье

сквозь отземные стебли дыханий, сквозь струнное вне.

Оставайся со мной где-то рядом, где может сложиться

с локтем локоть и если уж тень, то теней

светоножницы, мягких колосьев глаза, звуков лица…» —

Глеб знал, что сам такого никогда не написал бы.

Он ясно запомнил, как на чтении в полуголодном, как и ныне, Петрополе перед укутанной в грязные обноски толпой восхищенных слушателей некие Иосиф Крик и Родион Народов, издатели пустозвонного журнальчика «Удар», больше всего напомнившие дерзящих уездному инспектору гимназистов-заднескамеечников, с садистическим упорством обвиняли Татищева в слишком формальном обращении со стихом, в якобы буржуазном штукарстве, в антиреволюционном насилии рифмы и метра над свободой строки. Их убогий «Удар» был заполнен тянучими и риторически выспренними «вольными размышлениями», среди которых Глебу запомнилось нечто о дохлой вороне, которую пинает развесёлый матрос. Что кутавшийся в не согревавшую от внутреннего холода шинель, отмеченный прекрасной военной выправкой Татищев, чей лоб рассекал молниевидный шрам, мог возразить этой публике?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник]](/books/1093812/igor-vishneveckij-neizbiratelnoe-srodstvo-sborni.webp)