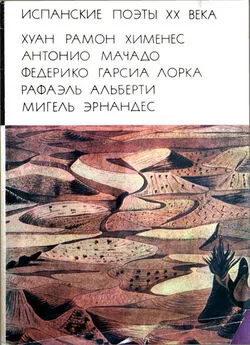

Хуан Хименес - Испанцы трех миров

- Название:Испанцы трех миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2008

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-117-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хуан Хименес - Испанцы трех миров краткое содержание

X. Р. Хименес — художник на все времена и первый из первых в испанской лирике XX века.

Испанцы трех миров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1942 году после долгих издательских перипетий в Буэнос-Айресе вышла самая большая книга его прозы — «Испанцы трех миров (Старого, Нового и „того“ света)». Он начал писать ее в 1914 году, окунувшись в столичную жизнь, и, в сущности, писал непрерывно, но так и не закончил. Это миниатюрные, в большинстве шаржированные портреты — по определению Хименеса, «лирические шаржи» — людей известных, малоизвестных и совсем безвестных, «тех, с кем я жил и кого хорошо знаю, и тех, кто жил до меня и кого я хорошо чувствую». Свои лирические шаржи Хименес время от времени, начиная с 1924 года, публиковал в испанской периодике. В эмиграции пришлось отыскивать их по библиотекам, поскольку его мадридская квартира была разграблена и рукописи погибли. Часть он восстановил, написал новые, и в аргентинское издание книги вошло шестьдесят миниатюр с уведомлением автора, что всего их полторы сотни. Но почти треть сохранилась лишь как список имен с отдельными пометками «сделано». Подзаголовок датировал книгу 1914–1940 годами; за это время произошло слишком многое. Часть лирических шаржей стала мартирологом, персонажи других разбрелись по миру или сменили личину.

В «Испанцах трех миров» творческая манера Хименеса предстала в новом, как всегда, неожиданном виде. Он счел, что для избранного им жанра лучше всего подходит традиция испанского барокко с его долгими мелодичными пассажами, затейливой образностью, причудами и многословием. Но Хименес, то и дело «писавший поперек», — не экспериментатор. Он импровизатор и всегда избегал преднамеренности, доверяя лишь внутреннему голосу, то есть мысли в миг ее зарождения. И проза «Трех миров» дерзко сочетает витиеватое барокко с отрывистой речью, нелогичной и недосказанной, нервно меняющей ритмы и ракурсы. Мысль, застигнув сознание врасплох, ветвится, опуская логические связки, и словно размывает себя, уклоняясь от окончательного суждения. Речь кажется непроизвольной, как внутренний монолог (недаром Хименес уже в эмиграции полюбил Джойса). Создавая образ, он исходит из убеждения, что человек неисчерпаем и недоступен окончательному, судейскому, вердикту. Хименес не деликатничает, но если у него вырывается резкое суждение, он дает понять, что это его и только его впечатление, не добротный реалистический, вдумчиво прописанный портрет, а шарж, пусть и не всегда дружеский.

Его персонаж — человек в определенных обстоятельствах, здесь и сейчас; поэтому преобладает фон, и образ возникает из подробностей, казалось бы, посторонних. Но в этом импрессионизме всегда сквозит подтекст, фокусирующий действительность и обращенный в будущее. Примером служит этюд о Перале, судьба которого, увы, характерна для испанской истории (да и российской хорошо знакома). Морской инженер Пераль создал первую в мире подводную лодку и успешно испытал свой наутилус; ажиотаж был неописуемый, но недолгий, изобретение забыли, а самого Пераля отдали под суд за растраты (это еще полбеды — через полвека другого легендарного инженера, гранадца Сантакруса, проложившего автомобильную дорогу на высочайший пик Испании, расстреляли мятежники). В очерке Хименеса нет ни субмарины, ни Пераля, которого он в глаза не видел, а лишь собственные детские впечатления, крайне скудные, — иных у него, воспитанника монастырской школы, и быть не могло. Но все это — казенный холод школьного пансионата, осенний неуют, шумиха, контраст парадных мундиров и захламленного порта — заставляет ощутить, как лопается мыльный пузырь официозных торжеств в затхлом воздухе европейского захолустья, которым дышат все персонажи книги; среди них есть и герои, и жертвы, но большинство — те, кто в этом воздухе задохнулся.

В «Испанцах трех миров» Хименес изменил своему правилу — писать просто, но остался верен другому: «Нравственность в искусстве — это краткость». Его коротенькое, в несколько строк, рассуждение о Гойе стоит многих томов, написанных о загадочном художнике.

Шли годы, и те, кто мог бы вернуться на родину, не вернулись или вернулись, но остались внутренними эмигрантами, как давний друг и вечный оппонент Хименеса философ Ортега-и-Гассет, так и не принявший испанского гражданства. Чувство собственного достоинства не позволило вернуться Луису Бунюэлю, Пабло Казальсу, а кроткий Мануэль де Фалья завещал не переносить его прах в Испанию, пока не сменится режим. Фашизм отвергали безоговорочно, не рассуждая.

Последние двадцать лет жизни Хименеса были годами славы и скитаний. Куба, Мерилендский университет близ Вашингтона, Флорида, снова Куба, последующие семь лет почти безвыездно — Пуэрто-Рико. В одном, казалось бы, его эмигрантская судьба счастлива — он остался в родной языковой среде. Родной, но только не для Хименеса с его обостренным чувством языка; лишь в Аргентине он с детской радостью услышал отзвуки андалузского говора. Он называл себя «гражданином вселенной» и только в изгнании с горечью, а быть может, и с тайной радостью, окончательно понял, что он навсегда — Поэт из Могера. «Каждую ночь я хватаю карту и, обегая глазами мир, ищу, где жить, — пишет он, — и не нахожу… Сосны, камни, песок — лишь о них я помню…»

Позади остались конференции и митинги в защиту Республики. Пуэрториканские лекции Хименеса посвящены испанской литературе и ее народным корням, грозящим иссохнуть. Судьба его народа, судьба поэзии, и вообще — место человека в мироустройстве по-прежнему являются темой страстных, взволнованных публичных выступлений поэта.

Не страдая излишней скромностью, Хименес тем не менее никогда не произносил: «моя поэзия» или «мое творчество», но говорил: «мой труд», «мое дело», добавляя, что труд этот надо судить и оценивать лишь по его завершении, если, конечно, он успеет завершиться. Явное свидетельство жизненной программы. В 1990 году в Испании вышли три объемистых тома афоризмов, заметок и набросков Хименеса под общим названием «Идеология». Но был ли Хименес идеологом? Эту роль он справедливо и скорее неодобрительно отводил Мигелю де Унамуно, отношение к которому у него постоянно менялось от саркастического до панегирического. И все же надо признать, что Хименес был или пытался стать идеологом вопреки себе. Европейской культуре свойственно искать в литературе ответы на самые жгучие вопросы. Отчетливей всего это проявилось за два последних века в России. Именно с русскими писателями роднит испанских общая судьба. И здесь и там состояние общества и общественной мысли заставляло писателя отвечать на всё и за всё, побуждая его раньше или позже выступить если не с социальной, то с нравственной программой, а чаще — с обеими разом. И чем мощней, зорче и проницательней был художник, тем неизбежней он становился проповедником. Этого не избежал даже Чехов. И Хуан Рамон Хименес тоже проповедовал то, во что верил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: