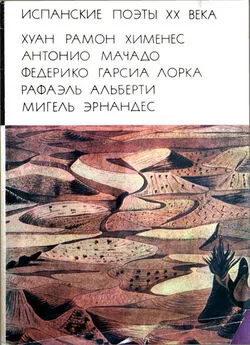

Хуан Хименес - Испанцы трех миров

- Название:Испанцы трех миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2008

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-117-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хуан Хименес - Испанцы трех миров краткое содержание

X. Р. Хименес — художник на все времена и первый из первых в испанской лирике XX века.

Испанцы трех миров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У поэзии есть две ипостаси — выразимая и невыразимая. Одна телесней, другая духовней. Сказанное означает не то, что дух существенней плоти, но что это две разные сущности и каждая из них воплощает одухотворенность в так называемой телесной форме, образец которой для меня, мужчины, нагая женщина. Для женщины, полагаю, нагой мужчина. Не следует забывать, что музы женского пола, как и то, что Аполлон — мужского.

Греки, великие поэты, влюбленные, и не только платонически, в душу и тело, возвеличенные Платоном, населили мир изваяниями обнаженных, убеждая человечество, что нагота не постыдна и всеобща. Держим же мы животных голыми? И стали бы они добродетельней, если бы их одевали? Поэзия мне представляется нагой женщиной, человеческим воплощением природы. Ведь если в нас есть духовное начало (как ни называй его — душой, электромагнитными волнами или чистым разумом), оно формирует любые складочки, морщинки и тайники нашего тела, как воздух или вода — податливый материк. Лучшая поэтическая форма для меня — та, где дух сохраняется, когда форма утрачена, как вода в стакане, если стекло исчезнет. Тело называют телом даже мертвое, но дух не бывает мертвым. Мертвое бездуховно. Надеюсь, это дает ясное представление о том, что я понимаю под поэзией взаперти и поэзией, распахнутой настежь.

Поэзия, какой я вижу ее и мечтаю увидеть, конечно, содержательна, но это экстракт содержимого и потому питает, не затрудняя пищеварение, в отличие от той словесной снеди, которую готовят, как колбасу, набивая кишку фаршем сомнительного качества, и называют полнозвучной поэзией, поскольку звуки перевешивают смысл. Как будто поэзия не может не пачкать крылья позолотой! Я знаю крайне умелых стихотворцев, которые не мытьем, так катаньем добиваются успехов, а склеротическая критика объявляет их терпеливое усердие классикой и «зрелыми плодами». Плоды плодам рознь, и тыква, например, не персик — меньше сока и больше сходства с опухолью. В поэзии, господа прозекторы, георгинам я предпочитаю гвоздики, а стихи, как и губы, люблю не тыквенные, а вишневые.

Наша западная цивилизация, как известно, впитала в себя восточную и, обновленная Америкой, снова в преображенном виде вернулась на Восток. Это естественный круговорот, путь солнца. Конкретно в Испании замкнутая, герметическая поэзия восходит к эллинским образцам, например, Анакреонту, или латинским, например, Горацию, или же к некоторым образцам Ренессанса, в свою очередь греко-латинского происхождения. Таков Луис де Леон, тонкий перелагатель Горация или, углубляясь в древность, Соломона, и сам в известной мере пересказанный позднейшими поэтами. Все это — я вынужден повториться — именуют «классицизмом» так же привычно, как и превратно. Классика — это живая красота, и живет она потому, что неповторима. На мой взгляд, Луис де Леон классик в «Тихой ночи», а не в «Сельской жизни», иначе говоря — в том, что менее классично, потому что более задушевно.

Классика — это видимая, внешняя форма внутренней. Парфенон не был «классикой» для тех, кто его строил и кто видел это строительство; классикой он стал сегодня как законченное архитектурное воплощение внутренней идеи прекрасного. Но воздвигнутый, например, в честь Линкольна мемориал в подражание Парфенону отнюдь не классика. Потому что классика, напомню, неповторима. И поскольку «классический» предполагает и означает «совершенный», а совершенное может быть самым разным, нельзя сводить классику, такую вольную, к тем или иным канонам. Сегодня равноправно классики Эсхил и Моцарт, Вергилий и Веласкес, Данте и Лукреций, Леонардо и Шекспир, Сан Хуан де ла Крус и У. Б. Йейтс. Для меня, например, классики французской поэзии — Вийон, Бодлер, Малларме. То, что привычно именуют классицизмом, в действительности «неоклассицизм» или «псевдоклассицизм», то есть академизм, короче, — слепок, пустота, мертвечина. Если архивный критик ничуть не сумняшеся объявляет литератора классиком, можно смело предполагать, что речь идет о мумии, вернее — о взаимности двух мумий. Копия Венеры Милосской — не Венера Милосская. Венера Милосская — поистине классика, о чем она не подозревает, потому что она такая земная, такая же земная, как и другие ископаемые скульптуры языческих богинь, извлеченные из земли; говоря «земная», я не имею в виду «приземленная», как те поэты, что наслаждаются плотскими подробностями, переживая их в воображении — порок известный, — и полагают, что создают шедевры.

Все осуществимое осуществляется, и незачем об этом петь и повествовать, иначе мы докатимся до поэзии пищеварения.

Поэзия, убежден, возникает на грани человеческого, на рубеже внешнего и внутреннего. Иначе говоря, поэзия не что иное, как неутолимая жажда неведомого.

Меня всегда обескураживали попреки, что поэты развлекаются тем, чего в природе не существует, в отличие, скажем, от луж. Но ведь это единственное, в чем поэт уверен. Поэт — создатель, он создает то, чего как бы не существует, и если действительно создает, то лишь потому, что материал для этого существует и всегда под рукой. Если ученый изобретает, и это в порядке вещей, независимо от пользы изобретенного, почему отказывать в этом праве поэту, если он способен создать свой мир или часть его? Это роднит его с божественным мифом, ибо он, подлинный Нарцисс, создает свой образ и подобие. Как и любое божество. Что такое католическая мистерия Троицы, как не нарциссизм? Отец вглядывается в Сына, свое создание, как в зеркало, а Дух Святой — связующая их любовь. И не о том ли стихи персидского поэта Абу Саида, на которого я не раз ссылался? Божественное — всего лишь миф? Что с того, если это красота, обретшая имя? Давать всему имена значит создавать его. Действительно, поэт — нарекатель наподобие Бога: «Будь, ибо так говорю».

В Испании, где вторжения народов были, наверно и даже наверняка, значительней, чем в других западных странах, ввиду африканского соседства, облегчавшего нашествия, возникли и не исчезли вековые противоречия между различными культурами, начиная с греческой и римской, готской и арабской, и раздор нескончаем во всех материальных и духовных проявлениях испанской жизни. На мой взгляд и не только мой, Испания несравненно меньше латинизирована, чем ее сестры Франция (это истина отнюдь не прописная) или Италия. Кельто-мавританская Португалия обособлена и в сравнение не идет. Корень всего — народ, а в Испании он слабо латинизирован и если тяготеет ко всему римскому, то это скорее географическое тяготение, поскольку вестготам досталась римская колония. Тем не менее, Испания унаследовала и часто пыталась превзойти то ущербное совершенство правдоподобия, рассчитанное, завершенное и непроницаемое, которым отмечен и так, увы, прискорбно ограничен замкнутый круг греко-латинской поэзии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: