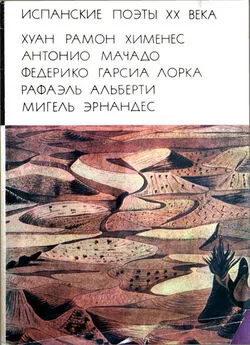

Хуан Хименес - Испанцы трех миров

- Название:Испанцы трех миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2008

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-117-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хуан Хименес - Испанцы трех миров краткое содержание

X. Р. Хименес — художник на все времена и первый из первых в испанской лирике XX века.

Испанцы трех миров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пабло Неруда

Я всегда считал Пабло Неруду (почему не Нафтали Рейеса? Почему Габриэлу Мистраль, а не Люсилу Годой?) великим поэтом, великим плохим поэтом, великим несуразным поэтом, который так и не сумел ни распознать свой природный дар, ни употребить его. Неруда мне кажется корявым переводчиком самого себя и других, бедным рудокопом своих и чужих залежей, который порой путает оригинал с переводом и не вполне владеет ни родным языком, ни языком, с которого переводит. Поэтому что бы он ни писал, лучше или хуже, очевидные ляпсусы постоянно выдают недоучку. Рафаэль Альберти признавался мне, что любит читать на иностранных языках, мало что понимая. Ему кажется, что он возмещает чем-то своим и лучшим непонятое чужое. Но Альберти расторопней Неруды, он универсальный ассимилятор. Неруда, сосредоточенный на себе, не понимает и то, что способен прочесть, и забывает, что именно переводит. Стихотворение, переводное или оригинальное, — органическое единство, которого Неруда, на мой взгляд, еще не достиг.

Я никогда не видел Неруду, кроме как на фотографиях, в масле или бронзе. Мой шарж на него — вопреки обыкновению, прижизненный, поскольку мы общались по телефону. Он по телефону честил меня, не скупясь на непристойности, в сопровождении целого хора подпевал, то ли пьяных, то ли просто глупых. Я по телефону вполне пристойно изложил свое мнение о нем как о литераторе, будучи честным и к нему, и к себе.

У Неруды богатейшие залежи, разведанные и непочатые, редкое чутье, верный глаз, слепая удачливость — все, что нужно прирожденному поэту. И нет ни самобытности, ни самокритичности. На что только ни набрел он, блуждая по своим вотчинам: целый склад, что-то вроде мусорной кучи, местами навозной, где посреди развала, утиля, отбросов он вдруг натыкается на какой-то цветок, камешек, недоеденный ржавчиной кусок металла — и они все еще красивы. Он находит розу, самоцвет, золотой слиток, но не находит слова, которое представительствовало бы за них и преображало их, не высветляет их словом. Он перебирает находки, а не смыслы, и найденное не найдено, потому что не разгадано. Это едва ли не старьевщик, подбирающий на ходу кусок угля, осколок, окурок, потерянную брошку и т. д. и сгружающий все это на прилавок своей лавчонки (вперемежку с останками чужих ремесел — карандашом, ножницами, обрывком журнала, обмылком, лишенными смысла и назначения, одинаково ненужными). Все то, что Пикассо умеет преображать, становится здесь рассыпанной мозаикой, иногда любопытной, но не убедительной. Все эти подробности надо бы заменить их смыслом, проникнуть в их душу, но коллекционер на это не способен, потому что не может вдохнуть слово в каждую частицу и в само единство; он не ощущает его вовне, потому что не находит в себе. Поэт обретает его словом и в слове, в языке, ибо язык — дух разума. Части не соединяются, пока их не коснется волшебная палочка (например, дирижерская палочка Тосканини, живое воплощение несказанного). Волшебная палочка и твердая рука, чудесная твердость, которой так не хватает (о, пылкие певицы любви!) в Латинской Америке.

Неруде, чтобы стать тем, кем его многие числят или говорят, что числят, недостает не только твердости; зато недостачи возмещаются тем, чего явно в избытке, и прежде всего — безалаберностью. И как однообразна эта безалаберность!

Забавно видеть, как те, кто уверен, что сюрреализм — очередная мода в живописи и кончился, веруют, словно в Библию, океаническую ширь и космическую глубь, в беспорядочную, вязкую, репортерскую продукцию Неруды, подобную, если перейти на испанскую почву, эмбрионам и перепонкам Жоана Миро. Даже не порнографическим мадоннам Сальвадора Дали, потому что — и это пагубно — Неруду не прельщает техническое совершенство нашего демонического каталончика. А не прельщает потому, что он ни статичен, ни динамичен, Неруда — всего лишь застой. И может ли застойный художник стать путеводной звездой, народным выразителем, представителем целого континента и притом континента довольно молодого? Может ли, подобно Марти, Дарио, Родо, он стать «поэтом Америки», как бы ни отличался он в лучшую сторону от картонного Чокано? Пробудят ли жажду прекрасного, света, лучшей жизни и что вообще оставят такие стихи и такая (увы!) проза? Обманчивую глубину возможной тайнописи, лихорадочного шифра? Но что лихорадит? Нет, стих Неруды нельзя также спутать (с Леоном Фелипе обстоит иначе) со стихом Уитмена, сгустком сути, стиля и прежде всего знания. Пабло Неруда в действительности — экзальтированный и нерадивый реалистический образец увечного романтизма. В моменты творческого озарения он почти магический реалист, но далеко не такой, как Перс, Элиот, Джойс. Он не разведчик подсознания, не покоритель душ, воплощение риска и воли на нехоженых тропах, ведущих из невыразимого в бесстрашный, неотразимый, подлинно магический реализм.

Рафаэль Альберти

Эта зубастая, разверстая улыбка Рафаэля Альберти, параллельная подбитым ватой плечам, извлеченная из бахвальски выпяченной груди, — что она такое? Ни иронии, ни горести, ни радости, а кажется — все это разом. Мгновенный упадок духа, потухший взгляд, тревожный слух. И материнская красота Андалузии спешит на выручку волнами всех цветов и запахов, вобравшими перетасованные жизни трех царств. И вдруг гофрированная улыбка расцветает зонтиком смеха, и питомец порта, где бы он ни был, пускается отплясывать оле, халео или вито.

Матросик из моих писем 1925 года быстро подрос. Его прекрасная морячка затерялась на моих приморских мостовых, поскольку поэт постеснялся выводить ее, полуголую, на мадридские панели. Он моментально исправил положение, обзаведясь антуражем, антикварным и новомоднейшим: пышным нарядом Золотого века, подновленным в духе Рубена Дарио, черным и шафрановым одеянием пророка, крикливыми новинками «измов» и среди прочего — нарядом тореро и балахоном паяца.

Он прыгнул наугад и, стоя на крепких плечах мертвых и еще живых, как Йейтс на ходулях, дотянулся до ангелов, нарисованных, и притом голыми. Он боролся с ними, не переставая голосить, сражал и был сражаем. В его проклятиях, вопреки затеянному балагану, прозвучала правда; пагубное рафаэльство, когда он свалился с ясного неба, им воздвигнутого, на глазах хохочущей публики, отозвалось болью в его мозгу и костях. (Осыпался ли кто из романских ангелов?)

Сейчас он здесь, в нашем посюстороннем мире и мелькает повсеместно, и там, и сям, морщась от волдырей, натертых небесными штиблетами.

Он сверхъестественно сочетает показное косноязычие с неуместной напыщенностью. Но когда он скинет все семь покровов своего манерного красноречия, выбросит в тартарары тросточку своего щегольства, очистится добела от своего нынешнего сюрромантизма, тогда из раздвинутых, слишком густых зарослей гортани снова вылетит вольная птица его единственного голоса, а поскольку у него и на верхнем этаже есть потайной колодец, откуда он, минуя потолки и люстры, черпает алмазный огонь земных недр, Рафаэль Альберти готовится сказать о невиданном нечто великое, по меньшей мере, размером с Кадисский залив — лучшее место в мире из мне известных. Не залив — сама поэзия нашего юго-запада. Это нельзя повторить, не разрядив пальцы зигзагами молний, как нельзя без содрогания коснуться этой небесной наготы, сошедшей на землю, этой сиреневой дрожи по всему ее телу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: