Леонид Гиршович - Суббота навсегда

- Название:Суббота навсегда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Чистый лист

- Год:2001

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-901528-02-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гиршович - Суббота навсегда краткое содержание

Еще трудно определить место этой книги в будущей литературной иерархии. Роман словно рожден из себя самого, в русской литературе ему, пожалуй, нет аналогов — тем больше оснований прочить его на первые роли. Во всяком случае, внимание критики и читательский успех «Субботе навсегда» предсказать нетрудно.

Суббота навсегда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Неужто начало конца…» — с этой мыслью я быстро сел за футурологический роман, боясь не поспеть за будущим.

Были и пятьдесят шестой, и шестьдесят восьмой годы, показавшие, что, подобно рейху, кайзеровскому или гитлеровскому, Советскому Союзу противопоказан второй фронт. Но в ситуации Советского Союза, унифицировавшего образ врага, второй фронт был фронтом внутриполитическим. А тут, казалось бы, тылы — что твои полезные ископаемые. Поэтому всегда существовала возможность пожертвовать кусочком идеологии. Так Венгрия обернулась правом на быт, пришлось поступиться всеобщей казармой. Чехословакия отрыгнулась еврейской эмиграцией — хроники текущих событий не поддавались лечению. И лишь Афганистан вызвал закручивание гаек: настолько уверены мы были в своем африканском роге. Но моя муза мне радостно шепнула (на сей раз она звалась Клио): «Авганистанъ» из числа животных, непригодных к дрессировке.

Всякий знает, что в России проигранные войны оборачивались креативным взрывом. Крымская, японская, германская. Дальше поимпровизируем: польская — от нее родился нэп, умерший, правда, в младенчестве; финская — за нее заплатили двадцать вторым июня. Я ведь не настаиваю, читатель, что так оно все и было в действительности. Как было да что — судить не мне. У меня есть пожелания, они осуществились в подтверждение того, что я — главный у Божества. Сколько их было, мечтавших увидеть одним глазочком, ступить одним носочком — и не увидели, и не ступили, легли в землю изгнания. А мне, имеющему на эту землю в тысячу раз меньше прав, сущий мизер, мне — привелось. Где справедливость! Впрочем, не жаловаться же — хотя с меня и станет:

— А как хочется, чтоб они жили — тем, кто жив.

Затруднительно датировать битву Синахериба: для кого-то это Руст, приземлившийся под стенами Кремля, для кого-то чернобыльская полынь, для кого-то саперные лопатки в Тбилиси, для кого-то брешь в Берлинской стене, для кого-то трансляция съезда советов, для кого-то «живое кольцо». Для меня лично красным днем календаря стало 25 марта девяностого года: вторая миллионная демонстрация, которую стоявшие во главе либеральных союзов гапоны сами же пытались сорвать, предрекая кровавое воскресенье. День, когда власть сперва бессильна помешать улице набухнуть, а после не решается отворить эту вену, — ее последний день. Все дальнейшее — переговоры, торжественные уступки задним числом — только дает улице время для создания необходимой инфраструктуры и, наоборот, самим властям мешает сосредоточиться на единственно актуальной для них задаче: унести родину в карманах своих пиджаков.

Странно… Не то замираешь, не то холодеешь при мысли, что рукопись футурологического романа находится в городе, якобы переименованном будущими идеологами в «Александроневск». (У Солженицына в планах было менять на «Невгород», потом — на «Свято-Петроград». Забодай его, гения, коза!) Я не мог, не смел надеяться, что сразу вернут «Петербург». Мне, с моей оглядкой на правдоподобие — и вообще с моей оглядкой — всегда не хватало смелости. Смелость — талант, которым меня природа обделила, хитроумно лишив и способности «быстрого реагирования», а минус на минус… вот и вышел огуречик. Смельчак. Смельчак под стульчаком на колпаке качан. Но что интересно: еще не успело появиться на географической карте заветное имя взамен постылого псевдонима, как все принялись воротить нос «Какой это Петербург! До Петербурга ему, знаете…» И всё крестятся, и всё крестятся. (Как тут Магомедушку не вспомнить и его школу с углубленным изучением Корана!) Господа первохристиане, в начале было слово.

Это ведь не несколько лет за границей, это эмиграция почти что от корки до корки — когда начало твоей жизни там представляется тебе такой же утопией, какой оттуда видится твоя последующая жизнь здесь. Взаимно кануть в небытие… И вдруг узнаешь, что очки, набранные тобой в посюсторонней жизни, в игорном доме европейской ночи, там кто-то подсчитывает. «Уход (далее зазор, у английского историка выражаемый союзом „и“) -и- возврат». Этот последний совершился.

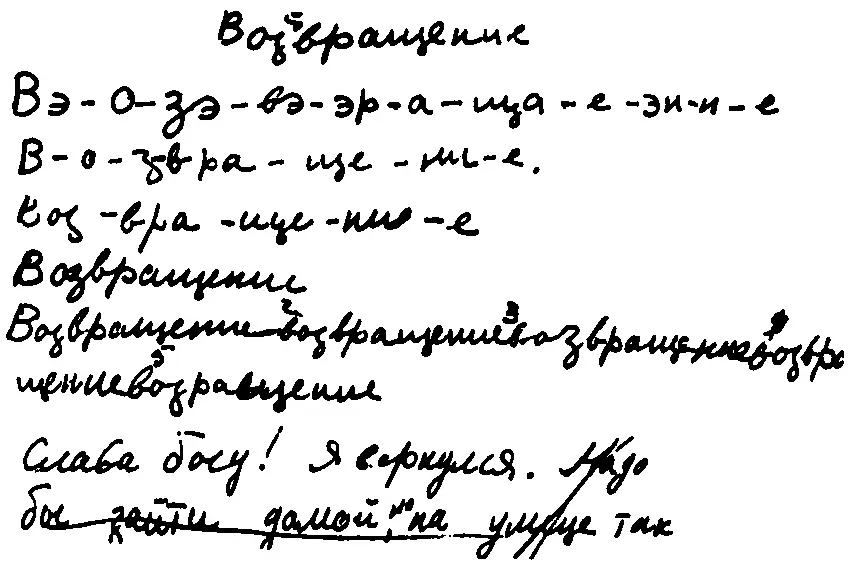

Когда-то я с ходу ощутил как свое гегелевскую триаду в изложении училищной исторички, некоей Любови Алексеевны Швер, с которой связана маленькая домашняя репетиция будущего Синахерибова побоища (за справками обращаться к учившимся там же и тогда же). Начертанная на грифельной доске в виде элемента бесконечной диалектической спирали, триада воспринималась как формула просветленнейшего переживания. Основополагающего… Возвращение. Которое мыслилось в образах вполне конкретных: «Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Земляничная поляна» Бергмана (я не поклонник этого шведа, напротив, я поклонник Хичкока, но тогда «Окно во двор» показалось бы мне набором глянцевых картинок из журнала «Америка»… О моя юность, о моя магма!). Я еще и шагу не ступил за околицу, «святой простец» [141]— говоривший «Мцыри», подразумевавший «Кундри» — а в душе уже лелеял возвращение. Безмолвный рыцарь, бесконечно усталый, опирающийся на святое копье. Камень, отвергнутый строителями и берущий реванш: я, мол, Эдмон Дантес. Седоголовый. На исходе дней.

Это начало рассказа, с коего ведет отсчет мой тридцатипятилетний послужной список, так сказать, моя творческая деятельность. По Тойнби, «уход-и-возврат» двускатен — вдох и выдох. «Уход-и-возврат, таким образом, можно рассматривать как „двухтактный“ ритм творческих актов, составляющих процесс роста». Простим переводчику «„двухтактный“ ритм» — двудольный размер, конечно. Но именно не удостоенное взмаха дирижерской палочки -и- (в погончиках дефисов) как раз и есть сокрытый от посторонних глаз тигель — место действия нашего романа. Это то, что́ происходило с Парсифалем между крайними актами оперы; то, что́ происходило со святым Бенедиктом Нурсийским в пустыне; с Моисеем — на горе Синай (как мы простили переводчику «двухтактный ритм», так же простим Тойнби «древнесирийский миф» — этим мы приравняем антисемитизм к невежеству).

Как мечтал я оказаться светлой ночью на улице, один… Сбылось. Я забыл, где надо сделать в метро пересадку, и мне объяснили. В трамвае я не знал, как обходиться с бумажным локоном билетов, в который превратились аккуратно склеенные «талонные книжечки» моей поры. Какая-то тетенька лет тридцати пяти (я не понимал, что теперь уже перегнал ее летами) указала мне на компостер. Что думала она при этом — где я провел свои лучшие годы, в тюрьме или в психбольнице? Скорей всего, последнее: вроде бы, вежлив, белорук.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: