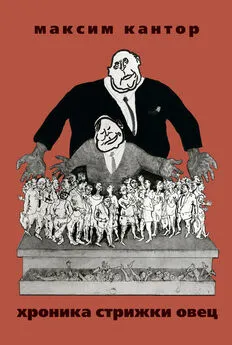

Максим Кантор - Хроника стрижки овец

- Название:Хроника стрижки овец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082484-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кантор - Хроника стрижки овец краткое содержание

Это портрет сумасшедшего – толпы на площадях, раскол на либералов и патриотов, деление на интеллигенцию и народ.

Так было сто лет назад, так было двадцать лет назад. Почему опять?

Спектакль или реальная история? За какую свободу мы, овцы, боремся?

Максим Кантор посвятил книгу своим детям: «Вы должны знать, как это было, когда интеллигенция отказалась от своего народа. Учитесь всегда становиться на сторону слабого и никому не кланяться».

Эта книга – манифест свободного сознания.

Хроника стрижки овец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Инструменты влияния были простыми: не дать выставок, не публиковать информации, отсечь от западных галерей, перевести стрелки в другую сторону – и данная дорога сама зарастет травой. Появилось словечко-пропуск: «актуальное».

Сперва отсекли от актуального процесса стариков реалистов – а им тогда было по 60, золотой для художника возраст. Это были мастера, с которыми любая страна и культура носятся, высунув язык от почтения. Им сейчас по 90, доживают в нищете. Недавно хватились – стали продавать на Сотби. Вообразите, что они бы сделали за эти 30 лет. Затем отсекли авангардистов первого эшелона: Плавинского, Немухина и прочих – за их приверженность старой пластике (так недолго и к реализму вернуться). Затем отсекли Шемякина и Неизвестного (ревновали). Затем отсекли новых реалистов, религиозных художников, традиционных пейзажистов, лириков городского искусства – то есть все то, что составляет плоть любой культуры.

Требовалось создать своих, управляемых и продаваемых. И создали такую же «Фабрику звезд», как на эстраде. Новообразованная «школа кураторов» стала выпускать «авангардистов» – пустых и никчемных. Никто из них художником не стал. А тех, старых, они убили сознательно.

Теперь все эти белые комиссары перевалили пятидесятилений рубеж, а кому-то из них за шестьдесят. Это старые пердуны и пердуньи – Деготь, Бакштейн, Бажанов, Ерофеев, Мизиано и прочие. В своей жизни они не сделали ничего. То есть хорошего – ничего, а разрушений много. Сегодня сетуют, что русское искусство мало известно – но они его убивали день и ночь много лет. Они хотели вписаться в рынок, они боролись за демократию, сегодня ходят с белыми ленточками, напиваются на вернисажах, лебезят перед финансистами. У них уже слезятся глаза, покалывает в печени, ляжки одолел целлюлит. Пройдет еще лет десять, и комиссары уйдут на покой. Но до того они успеют, вероятно, вытоптать поле до состояния ровного пустыря.

Смешные жеманницы

Это название комедии Мольера.

В пьесе изображены барышни, желающие прослыть светскими дамами, они старательно копируют манеры света, говорят принятые глупости, повторяют нелепости, что нынче в моде.

Чтобы посмеяться, к ним подсылают лакея Маскариля, переодетого вельможей, – лакей несет откровенную белиберду, а дамы млеют от восторга: им кажется, перед ними эталон вкуса.

Так, лакей прочел стишок…

«Маскариль:

Ого! какого дал я маху! —

Я в очи вам смотрел без страха,

Но сердце мне тайком пленили ваши взоры —

Ах, воры, воры, воры, воры…

Като:

Верх изящества!

Маскариль:

Все мои произведения отличаются непринужденностью, я отнюдь не педант!

Мадлон:

Вы далеки от педантизма, как небо от земли.

Маскариль:

Обратили вы внимание, как начинается первая строка? Ого! В высшей степени оригинально. Ого! Словно бы человек вдруг спохватился: ого! Возглас удивления: ого!

Мадлон:

Я нахожу, что это Ого! чудесно.

Маскариль:

А ведь, казалось бы, пустяк!

Като:

Что вы говорите! Таким находкам нет цены!

Мадлон:

Я бы предпочла быть автором одного такого Ого! чем целой эпической поэмы!»

И так далее – перечитайте – это очень смешная сцена.

Или почитайте газету «Коммерсант», культурный обозреватель А. Толстова: «Чтобы понять, какой гениальный Бойс художник в старом смысле этого слова, то есть рисовальщик, создатель пластических ценностей, надо отыскать среди сотен рисунков, офортов и акватинт одну, с лежащим оленем. Грация и уверенность линии, полунамеками обрисовавшей фигуру зверя, прямо как у Аннибале Карраччи (ну, или как у Валентина Серова, раз уж так важен русский контекст)».

Речь идет об аляповатом школьном наброске – линяя дряблая, рисунок беспомощный, все это вообще не стоит никакого внимания. Бойс не умел рисовать вообще, никак. Сотни рисунков – это сотни почеркушек: вжик-вжик по бумаге. Рисунков у Бойса нет.

Но критик – знаток с дипломом! – пишет, а газета печатает: «создатель пластических ценностей! гениальный рисовальщик! линия как у Аннибале Карраччи!»

Она была пьяная? Культурный обозреватель сошла с ума? Главред – сумасшедший? Это диверсия? Вредительство? Они все – дураки? Как их в газету пустили?

Нет, все гораздо проще – журналисту нужно что-то сказать про «Ого!» – а сказать смешной жеманнице нечего. Но надо – это же принято хвалить.

Вот и пишет бедняжка: «Я бы предпочла быть автором одного такого Ого! нежели эпической поэмы. Грация и уверенность линии прямо как у Аннибале Карраччи».

Граждане, сколько же такой белиберды написано.

И все стесняются сказать простые вещи – неловко получается. Проще врать.

Игры шарлатанов

Любопытно, почему в постсоветском искусстве победил концептуализм? В СССР было много сильных школ и влиятельных художественных кланов, а победил самый хилый и не имеющий школы.

Были представлены: реалисты критические (Пластов) и соцреалисты (Оссовский), школа Фаворского (Голицын) и абстракционисты (Штейнберг), авангардисты-идеалисты (Плавинский) и новые реалисты (Назаренко), экспрессионисты (Табенкин), символисты (Есаян), мистики (Шварцман), экзистенциалисты (Вейсберг – я воспользовался определением, данным однажды для Джакометти и Моранди, поскольку Вейсберг эстетически оттуда), патриоты (Глазунов), романтические скульпторы, городские пейзажисты, примитивисты – было всякое. Заметьте: за реалистами стояла внятная школа, за абстракционистами и идеалистами – стояли великие фигуры предшественников. Концептуализм же представляли пять человек – далеко не ярких дарований. И следом – отряды ополоумевших подростков, кураторов, комиссаров, культурологов и пропагандистов. Концептуалисты казались шарлатанами – не умели рисовать и больших идей не имели, повторяли одно и то же, называлась эта невнятная речь «дискурсом». Очень скоро этот невнятный «дискурс» был принят как обязательная к заучиванию программа, краткий курс ВКП(б). Почему шарлатаны победили?

Однажды ответить нужно, как необходимо ответить: почему в 1917 году победили большевики? В России партий было много – в теориях недостатка не было. Эсеры, кадеты, меньшевики, анархисты, народники, патриоты, монархисты – выбор был огромен. «Большевики» – это самоназвание, партия была численно меньше, нежели партия социалистов или меньшевиков. Программа эсеров была ближе к конкретной экономической ситуации, нежели абстрактный дискурс агитатора-большевика, и однако победили большевики, которые быстро стали называться коммунистами, и малочисленная партия обросла комиссарами, чиновниками, администраторами, кураторами, пропагандистами и прочей социальной плотвой.

В победе большевиков использован ровно тот же социальный механизм, как и в случае победы концептуалистов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: