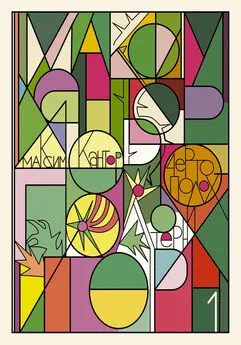

Максим Кантор - Совок и веник (сборник)

- Название:Совок и веник (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, Полиграфиздат

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-068477-9, 978-5-271-29138-8, 978-5-4215-1539-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кантор - Совок и веник (сборник) краткое содержание

В этой книге рассказов вы найдете и тонкий юмор, и грубую сатиру, и искреннюю горечь современника, желающего изменить мир к лучшему, и неподражаемую поэзию борьбы, противоборства и мужества.

Совок и веник (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы сидели на нагретой кровле крыше, и Катя рассказывала мне о своей семье, которая потом стала и моей семьей. Она рассказывала о бабушке Сонечке, которая в голодные годы делала детям по праздникам бутерброды с черной икрой – то были специальные бутерброды-домино, икринками она выкладывала тритри, два-четыре, то есть две икринки против четырех, и детям нравилось. Она рассказывала про другую бабушку – Еву, которая сказала чекистам, когда ее пришли арестовывать: «Дозвольте детям ручки поцеловать». И я никогда не забывал этих слов, я представлял себе маленькую женщину, которую уводили чекисты, и то, как она упрашивает их разрешить поцеловать детей. Почему именно ручки? Не знаю, может быть потому, что у детей ручки пахнут свежим хлебом, это мы потом с Катей открыли. Катя научила меня очень многому, а если я что-то плохо усвоил, это лишь моя вина. Мама Кати, и ее тятя с дядей оказались в сталинские годы в интернате для детей-репрессированных, а потом и на лесоповале – но странным образом, в Кате не было ненависти к режиму, она смотрела на жизнь спокойно – тем же взглядом, каким мы с ней разглядывали с крыши далекие окна и яблоневые сады. Где-то жили очень счастливые люди, где-то менее счастливые, но жизнь, когда видишь ее всю сразу, не измеряется этими вспышками счастья и воспалениями несчастья. Есть нечто более важное, только не сразу понимаешь, что именно.

Глядя на крыши, мы думали о том, как нарисовать этот город, его людей, его жизнь.

Начало

Первое, что я услышал, когда захотел рисовать, было: «картины больше нет».

Как это нет? – недоумевал я. Меня данное утверждение потрясло: я-то собирался именно писать картины. А вот так, сказали мне, не будет больше картин – и все. Кончилось время картин. Когда? – спрашивал я растерянно. А вот недавно как раз и кончилось. Так ведь, говорил я, Пикассо, или, допустим, Ван Гог – это же совсем недавно. Нет, – отвечали мне, – то время бесповоротно прошло.

Говорили это люди умственного вида, те, кого на улицах называют интеллигентами. Я помню кумира московской интеллигенции, нервного философа, ну или почти философа – он читал пылкую лекцию в закрытом клубе для инакомыслящих, настаивал на том, что живопись кончилась, картина умерла. Молодые люди с возбужденными лицами аплодировали оратору. А я не понимал, чему они хлопают, чему радуются. Тому ли, что никто из них не будет рисовать как Пикассо и Ван Гог? Или тому, что они даже не хотят попробовать так рисовать?

Скорее всего, они радовались тому, что с них снято бремя возможной ответственности – отныне никто не спросит с художника: а что же он такое создал. Спросят нечто иное: а над чем он посмеялся? То есть, еще проще, отныне как раз важно, что именно художник не создал. Иванов не написал симфонию, Петров не написал роман, а Сидоров не написал картину. Этим данные индивиды и интересны – отказом от созидательной деятельности. Картина, написанная масляными красками, картина с фигурами и жестами – отныне в этом было что-то порочное, занудное, как в пятилетнем плане развития советского хозяйства. То ли дело свободолюбивые новаторы! Неужели, думал я, пресловутые «размышления с кистью в руке», о которых говорил Сезанн, более уже не нужны?

Малевич не нарисовал картину – ведь на месте черного квадрата могли быть «Подсолнухи» Ван Гога или «Ночной дозор» Рембрандта – и это отсутствие картины стало самым значительным художественным жестом столетия. Картины более нет, романа более нет – эти формы искусства безнадежно устарели. И теперь – так, во всяком случае, решила умственная публика во всем цивилизованном мире – данного вида деятельности больше никогда не будет. Совсем-совсем никогда? – допытывался я у старших товарищей, мне было лет четырнадцать. Значительные, сильные личности, авангардисты и прогрессисты отвечали твердо: никогда. Будут смешные поделки: инсталляции, пятна, загогулины, пародии, перформансы – но все это будет как бы понарошку, не всерьез. И взрослые люди, с седыми висками, с печальными глазами, с суровыми лбами – они скакали по сцене, какали в горшочки, натягивали между деревьев веревочки, матерились, шутили. Это было востребовано временем, это было свободолюбиво и новаторски. А картины писать было уже нельзя.

Лишь где-то в глухих провинциях, в среде партийных бонз, в советских унылых вузах может быть и могла еще существовать старая форма искусства – замшелая эта живопись. Там профессора-пенсионеры учили неумных подростков штриховать теневую часть графинчика на натюрморте – но скажите, какому свободолюбивому юноше хотелось в этот кладбищенский институт, в этот паноптикум искусств? Вперед, к дерзаниям – и только так можно было преодолеть проклятый застой и косность коммунистической диктатуры.

Однако мне было трудно расстаться с живописью. Мазок Ван Гога рассказывал мне больше, чем лекция современного властителя умов, в мазке Ван Гога было больше страсти, он был, если угодно, реальнее, чем окружающая реальность. Встречаясь с новаторами, я вспоминал картины Гойи и Ван Гога – и от такого сравнения новаторы мне казались людьми недалекими, и даже пошлыми. В те годы я носил в кармане пальто письма Ван Гога, и все время читал их в метро, то был довольно простой способ сверить показушную реальность и подлинную страсть. В какой-то момент мне даже казалось, что один Ван Гог и может сегодня научить чему-то, все остальное – ненастоящее.

Живопись, которой обучали в институтах, живописью не была – студентов учили приемам так называемого реалистического письма, а приемы эти не существуют вне замысла картины, вот в чем штука. Невозможно научить стрелять из лука, никуда не целясь, – это бессмысленное дело. Живопись – занятие живое, как это и слышно в самом слове, а учили живописи люди не вполне живые, они учили живописи, которая ничего живым образом не описывала. Живопись – так я привык думать – призвана описывать конкретную жизнь, поднимать рассказ о ней до притчи, до символа. Но для начала требовалось рассказать о нашем времени, о том, что нас окружает: о бетонных заборах, пятиэтажных блочных домах, серых драповых пальто. О том, как булькает на плите эмалированный кофейник, как жарят в стеклянной забегаловке утреннюю яичницу. Это была наша реальность, наша природа, ее требовалось написать так же бережно и подробно, как некогда голландцы писали свои придорожные трактиры и песчаные дюны, а итальянцы – свои ведуты. Нашу жизнь пропагандировали чиновники, над ней трунили капиталисты, но про нее реальную мало кто рассказывал, эта конкретная ежедневная жизнь не имела летописца, а значит, пребывала беззащитной перед временем. Все вокруг кричало, требуя воплощения. А студентов художественных вузов заставляли писать натюрморты с расписными чашками, натурщиц в манерных позах. Помню, мы рисовали голую даму, сидевшую на столе, покрытом красной материей, с гитарой в руках. Профессор создал данную постановку, движимый представлениями о пластике – меня же поразила бессмыслица задания. Я спросил: «А что за тема данной картины? Секретарша в райкоме партии?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: