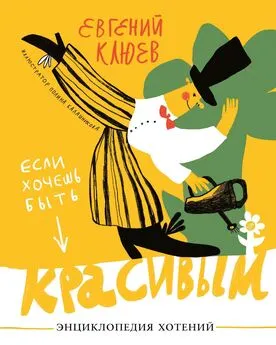

Евгений Клюев - Давайте напишем что-нибудь

- Название:Давайте напишем что-нибудь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гаятри/Livebook

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-9689-0072-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Клюев - Давайте напишем что-нибудь краткое содержание

В новом романе Евгения Клюева, самого, пожалуй, загадочного писателя современности, есть только одна опора – Абсолютно Правильная Окружность из спичек. Прочна она или нет – решать читателю, постоянно зависающему над бездной головокружительных смыслов и, в конце концов, с ужасом понимающему, что, кроме как на эту Абсолютно Правильную Окружность из спичек, опереться в жизни действительно не на что.

Все в этом фантасмагорическом романе вывернуто наизнанку, все парадоксально, иронично – и вольный ветер подтекста совершенно сбивает с ног. Впрочем, вам не предлагается читать книгу – вам предлагается писать ее вместе с автором, создавая роман из ничего, из воздуха, из невидимой материи языка. И если по окончании романа у вас возникнет желание построить башню из птичьего пуха или корабль из пчелиного воска, это нормально. Так бывает с каждым, в ком просыпается дух веселого созидания, – не сопротивляйтесь ему: просто постройте башню из птичьего пуха или корабль из пчелиного воска.

Давайте напишем что-нибудь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для этого достаточно взять любое сегодняшнее произведение – причем ни в коем случае не читать, а только пробежать глазами четверть странички, и все! Уверяю вас, что на этой четверти странички успеет произойти масса всего (действие, действие, действие!): дочь покинет отчий кров вместе с шейхом из арабских эмиратов, сын свяжется с наркоманами, от чего мать сляжет, потеряв память и видом своим вогнав в могилу отца, на плечах которого крупное предприятие, каковое немедленно перейдет в руки соперницы матери, на ваших глазах отравившей местное озеро испражнениями инопланетян, хранимыми ею в пуленепробиваемом сейфе с тех самых пор, когда вышеозначенная мать увела у нее из-под носа хорошенького пришельца, произведшего на свет вышеозначенного сына, чьи дружки отмывают деньги, вкладывая их в очистительные сооружения, в то время как основные доходы отдаются вышеозначенному шейху, на поверку оказывающемуся владельцем заводов, газет, пароходов, нефтяной компании, а стало быть – виновником сброса отходов производства в вышеозначенное местное озеро да еще и трансвеститом.

Что поделаешь, дорогие мои, искусство письма есть искусство ин-три-ги! Нету интриги – не дадут и денег. Вот почему те, кому нужны деньги, изо всех сил стараются, чтобы интрига была и чтобы ее было много. Но покойному автору настоящего художественного произведения деньги уже не нужны – так что он смело может позволить себе чуть-чуть урезать интригу и украсить выходящее из-под его пера творение (автор пишет его именно пером – и не из эстетства, а дабы оное творение впоследствии не вырубили топором, как девственный лес) величественным пейзажем, пополнив тем самым сокровищницу мировой литературы еще одним бессмертным описанием вечно живой природы, по которой так стосковалась душа как отечественного, так и зарубежного читателя.

Совсем недавно, кстати, автор получил закапанное слезами письмо от одного отечественного читателя, несколько лет пытавшегося найти хоть какую-нибудь пейзажную зарисовку в родной литературе. И что же вы думаете – не нашел! Даже обращение к библиотекарю не помогло, ибо библиотекарь уставился на читателя как баран, в невежестве своем уподобив читателя новым воротам (!), и вообще не мог вспомнить значений таких, например, слов, как «небо», «солнце», «дерево», «птица» и других подобных… Выветриваются из сознания современника эти простые ценности. Далее в письме читателя значилось, что отныне вся надежда у него – на покойного автора настоящего художественного произведения, который якобы один-одинешенек отвечает за присутствие матери-природы в художественном дискурсе эпохи.

Обремененный столь высокой ответственностью, покойный автор взял на себя задачу не оплошать и вот… собирается это сделать (то есть не оплошать) прямо сейчас и здесь. А чтобы у иных коварных читателей не было искушения пропустить данную главу за ненадобностью, он так умело встроит ее в повествовательную ткань художественного целого, что пропустившие эту главу навеки потеряют ориентацию в пространственно-временном континууме текста и, даже если – опомнившись! – вернутся сюда позднее, то никогда не смогут найти в ней того, что в свое время дало бы им внимательное и вдумчивое ее прочтение, ибо – будет уже поздно.

Ну, что ж…

Робкое утреннее солнце, осторожно выглядывающее на свет Божий, только начинало золотить верхушки окрестных дубов, буков, грабов, кленов, ясеней, лип, елей, ив, рябин, ольх, баобабов, а также наиболее высоких кактусов. Просыпающиеся птицы – жаворонки, ласточки, скворцы, грачи, пеночки, синицы, снегири, сороки, вороны, аисты, попугаи, орлы, ястребы-их-мать и коршуны – приноравливались к тому, как и где им взять первую ноту (до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до второй октавы) последнего летнего дня, в то время как лесная живность – белки, зайцы, лисы, медведи, волки, кабаны, муравьи и обезьяны – либо уже приступили к своим повседневным заботам, либо заканчивали бурную ночную жизнь и отправлялись на тяжело заслуженный отдых.

На траве как общем понятии блестели капельки и капли росы, по которой еще не прошлась коса пахаря, ибо в лесах, как всем известно, не косят, а косят на полях и лугах. Что касается полей и лугов, а заодно уж и полян, долин, просек, делянок и прочих открытых взору мест, то на них тоже еще не косили, но уже собирались косить: издалека доносились песни косцов. Однако, поскольку люди (в данном случае – косцы) не принадлежат к понятию «пейзаж», не будем о них. А вот тучные злаки – овсы, ржи, пшеницы, ячмени и другие – уже совсем склонились к щедрой земле, словно шепча: «Пора, пора сжать нас – и сжать как можно крепче!» Впрочем, жнецов поблизости и в помине не было – были только косцы, о которых мы договорились молчать. Так что на задушевный шепот злаков ответить было фактически некому. Могли бы, конечно, ответить вышеперечисленные птицы (звери и насекомые – едва ли), однако они тут как-то ни при чем.

Между тем начало светать, причем довольно сильно. Теперь стало видно все, что в предрассветном сумраке обычно ускользает от взгляда наблюдателя природы. Буйные, как психбольные, заросли папоротников, мхи и лишайники предъявили все мыслимые и немыслимые оттенки зеленого – малахитовый, изумрудный, нефритовый, муаровый, бутылочный, салатовый, фисташковый, оливковый, хаки, болотный… Такое многообразие оттенков можно видеть лишь на рассвете, когда краски особенно ярки: мир словно умыт дорогим туалетным мылом и выполоскан в реке. Вон, кстати, и река: она ослепляет своим блеском – и лишь закрыв глаза можно видеть, как играют в ее волнах рыбки: караси, плотва, щуки-с-руки, сомы, камбалы, салаки, дельфины, акулы, пираньи. На берегу беззаботно (и действительно… какие у них заботы?) нежатся нерпы, морские котики и такие же львы. Деловой походкой идут к воде пингвины, принимают утренний душ слоны. Тут и там мелькают, как медсестры в реанимации, бабочки: капустницы, лимонницы, крушинницы, желтушки шафранные, махаоны, цирцеи, икары, павлиньи глаза (дневные), медведицы (геры и четырехточечные)… Разноцветными сачками ловят их бесстрашные дети, с веселым визгом уворачиваясь от кобр, гремучих змей, анаконд и питонов, а также от выползших далеко на сушу крокодилов и аллигаторов. Детям здесь настоящий рай: залезая на деревья, они лакомятся яблоками и грушами, бананами и апельсинами, кокосами и манго, дразня прячущихся в тенистых кронах рысей, пантер и пум. Впрочем, дети тоже не составляют предмета пейзажа – забудем о них.

А вот грибы и ягоды – составляют. И, между прочим, их тут видимо-невидимо: просто куда ни плюнь – либо в гриб, либо в ягоду попадешь. Поэтому все грибы покрыты шляпками, а ягоды – листиками: чтобы не заплевали. Терпкий запах грибов и ягод столбом стоит над лесом, валя с ног снующих мимо косуль, оленей, лосей и зубров. Одурманенные этим запахом, косули, олени, лоси и зубры лежат, не шевелясь и напоминая битую дичь на старинных фламандских натюрмортах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: