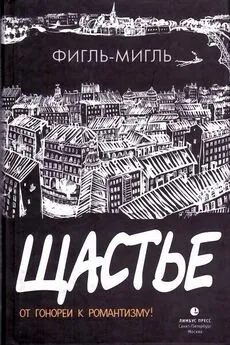

Фигль-Мигль - Щастье

- Название:Щастье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина»

- Год:2010

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8370-0466-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Фигль-Мигль - Щастье краткое содержание

Будущее до неузнаваемости изменило лицо Петербурга и окрестностей. Городские районы, подобно полисам греческой древности, разобщены и автономны. Глубокая вражда и высокие заборы разделяют богатых и бедных, обывателей и анархистов, жителей соседних кварталов и рабочих разных заводов. Опасным приключением становится поездка из одного края города в другой. В эту авантюру пускается главный герой романа, носитель сверхъестественных способностей.

Щастье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В зале с высокими окнами и дубовым паркетом было столько солнца, цветов, бутылок и нарядных андрогинов, что становилось беспричинно весело. Я чувствовал, как перестают саднить прикрытые чистой одеждой ранки, и смотрел на тех, с кем уже спал и ещё нет, примечая среди смеха и блеска потенциальных — стоит им повзрослеть — клиентов. Фиговидец (которому, вероятно, стоило бы промолчать) называл пижонов «распущенными». Многие такими и были: бездумно-жадные, откровенные, незатейливые любители удовольствий. Другие очень хорошо знали, что вседозволенность убивает подлинную чувственность, и чтобы спасти её, возводили сложные системы преград и запретов. «Блонд-клуб» изгонял из своих рядов согрешивших с брюнетками; отъявленные гомосексуалисты отворачивались от бисексуалов. (Отъявленные натуралы отворачивались от них тоже.) Редакция и авторы «Сноба» табуировали фарисеев. Повсеместным позором считалось спать с папиками. Работало это, за отсутствием настоящих карательных механизмов, кое-как, но определённую остроту создавало. Пижоны не культивировали у себя презрения к общественному мнению (то есть они презирали взрослых, а не друг друга), и не называемый по имени остракизм тяжело балансировал между скрытой угрозой и явленной силой.

Кропоткин и здесь был как свой, и когда, проходя мимо, я вдохнул густую смесь ароматов (на П.С. всё же злоупотребляли умением доводить до головной боли), мне показалось, что и от него пахнуло духами — чем-то особенным, живым и свежим, обречённым составить моду будущего.

Снобы не были бы снобами, если бы столпились вокруг гостя восторженной молчаливой кучкой. Они подходили, отходили, сменялись, кружили по залу, закручивая отдалённые независимые водовороты. Я проходил, и волнами накатывали обрывки разговоров.

— … мальчики с нравом, с талантами.

— Но ты и не собирался туда.

— Да! Вот именно! Но одно дело не пойти, а другое — не быть приглашённым. Как они теперь узнают, что я к ним и не собирался?

— И она с ним развелась?

— Нет, овдовела. Это значительно респектабельнее.

— А он на меня смотрит с такой улыбочкой и говорит: «Ты разбил мне сердце». А я говорю, что не понимаю, о чем он, а сам к двери, к двери и думаю: «Ну как впрямь помрёт». А что делать, если человек отказывается соображать?

— Из-за каких-то ста рублей врет так, как если бы речь шла о спасении жизни.

Ко мне подошла редактор «Сноба» — высокая, тощая и манерная девица, вспомнив ночь с которой, я поёжился. Все называли её «фифа». Она была хорошо знакома с Фиговидцем и, по-видимому, находилась с ним в каких-то сложных, безвыходных, не одобряемых отношениях: слишком подчёркнуто и мрачно они дерзили друг другу, слишком явно избегали об этом рассказывать. Мы стали прогуливаться вместе.

— Вы сами-то не боитесь анархистов, Разноглазый?

— Я боюсь только ваших насмешек, Фифа.

— Что-то не пойму: это много или мало?

— Достаточно для комплимента.

— А ты думаешь, после этого он успокоился? Он пишет мне трижды в день, черными чернилами, а бумага надушена той гадостью, как в похоронном бюро, знаешь? Пришлось сбежать в Павловск, а там мама, тетя Оля, тетя Лена и все мыслимые дети…

— Раз уж сюда заявились, — говорит мне Фифа, — пусть разговаривают о литературе или чём-то подобном. Даже мой портвейн не способен внушить им уважение к поэзии. А я трачу столько сил, чтобы привить здесь какие-то высшие интересы, что уже почти ничем не интересуюсь сама. Расскажите мне, Разноглазый, анархисты действительно живут на деревьях?

— Только один, и то не всегда.

Фифа задумывается и потом говорит:

— На словах живописно, а на деле, наверное, такая же скука, как у нас.

— И получается, что он такой разнесчастный, но всё у него в порядке, а я такой плохой, но никуда не могу нос показать, и его, гада, жалеют, а мне тетя Оля последние мозги прожигает…

— Эти деревья, — лениво спрашивает Фифа, — они какие?

— Старые кладбищенские деревья. Я видел похожие на Смоленском.

— Да, — она кивает. — Ни истории, ни территории, ни вообще. Одни кладбища.

— А мне как раз говорили, что кладбища — это и история, и территория, и «вообще» в особенности.

— А я как раз догадываюсь, кто вам такой вздор мог сказать. Больше якшайтесь с фарисеями, дорогуша, и скоро сами полезете на дерево — причем первое попавшееся. Ну да учёности здравый смысл не страшен. Тяжкая жизненная борьба с разумом дается учёным на удивление легко.

— Я хочу ответить на вопрос Пилата, — говорит Кропоткин, мимо которого мы проходим. — Истина — это свободная мысль, свободная идея, — мы останавливаемся послушать, — свободный дух; то, что свободно от тебя, что не твоя собственность, что не находится в твоей власти. Когда ты искал истину, мой прекрасный, чего жаждало твоё сердце? Ты стремился не к своей власти, а к властвующему над тобой, и ты хотел возвысить его. Кто ищет истины, ищет и прославляет властелина. Где он, этот властитель? Где же, как не в твоей голове!

Снобы переминаются и смотрят на Кропоткина с почтительным отвращением. Фифа кусает губы и тихо спрашивает меня:

— Это и есть высшие интересы? Реально?

— Реальнее не бывает, — подтверждаю я. — Чем вы недовольны?

— В том и дело, — кивает редактор «Сноба», — что нет причин для недовольства, а это бесит. Ваш анархист говорит, говорит как заведённый…

— А вы думали, что он начнёт бомбы бросать?

— Но это было бы логично, нет? Вот он какой крепкий: ручищи, плечищи… На чём-то мускулатуру нарастил?

— Не так-то легко толочь воду в ступе.

— Если только с этой точки зрения…

— … Буржуазия, — говорит Кропоткин, — исповедует мораль, тесно связанную с её сущностью. Первое её требование — занятие солидным делом, честным ремеслом, нравственный образ жизни. Безнравственны для неё аферист, проститутка, вор, разбойник, и убийцы, и игроки, и легкомысленные, и все, кому недостаёт добропорядочности постоянных доходов. Можно было бы объединить всех подозрительных и опасных для буржуа людей одним словом: «бродяги», — буржуа не любит действительного и духовного бродяжничества.

— Как это верно, — говорит Фифа, покорно подавляя зевок или вздох. — Ещё портвейна?

Вокруг всё больше знакомых мне лиц: Алекс, Лиза, Кадавр, ещё кто-то, кто торопится улыбнуться, кивнуть, пройти мимо. Люди появляются в поле зрения и пропадают, как неживые. Может, я был картиной, которую они спешили миновать, может они были картиной, от которой я отводил глаза; может, дело было не во мне. Становилось душно, как перед грозой; разгоряченные тела всё сильнее пахли духами, маслами и притираниями.

— Свобода, — говорит Кропоткин, — только говорит: освободитесь, избавьтесь от всякого гнёта, но она не показывает вам, кто вы такие. «Долой, долой!» — таков лозунг свободы, а вы, жадно внимая её призыву, в конце концов избавляетесь от самих себя. Своеобразие же, наоборот, зовёт вас назад, к себе самим; оно говорит: «Приди в себя!» Под эгидой свободы вы избавляетесь от многого, но зато вас начинает угнетать что-нибудь другое; своеобразный же человек свободен от природы, изначально свободен, так как он с самого начала отвергает всё, за исключением себя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: