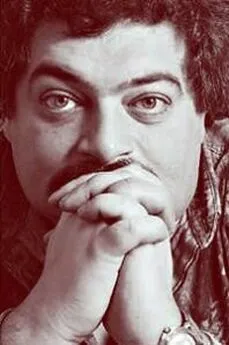

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «GQ»

- Название:Статьи из журнала «GQ»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «GQ» краткое содержание

Статьи и эссе, опубликованные в журнале «GQ» с 2006 по май 2011 года.

Статьи из журнала «GQ» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Смущает меня другое: самые тонкие вещи особенно уязвимы. В них критерий не то чтобы отсутствует — он именно тонок и трудноразличим. Почему, скажем, такое количество бездарей рвется в литературу? Им кажется, что здесь легче самоутвердиться: растолкаешь локтями наиболее талантливых и потому наиболее уязвимых, наговоришь им мерзостей — и царствуй. К счастью, у особо талантливых имеется та самая слоновья шкура, о которой любил говорить Бродский, да и читателя так просто не проведешь — рано или поздно надо предъявлять тексты, и тогда пиши пропало. В педагогике все еще сложней: сюда весьма часто устремляются люди, остро нуждающиеся в любви и преклонении, в горстке фанатичных последователей. Так они пытаются компенсировать свои жизненные неудачи, бытовые катастрофы и даже отсутствие женского внимания. Человек, стремящийся к созданию микросекты вокруг себя и своих идей, чаще всего весьма тривиальных и служащих оправданием личных пороков, — для школы опасней любого невежественного педагога, любой рутинной программы. Так в церкви самый консервативный красноносый батюшка лучше фанатичного неофита со взором горящим. Насколько могу судить, в школу — как и на многие другие прорывные направления — устремляются сегодня главным образом те, кто нуждается в обожании (а также в одобрении своего духовного подвига). И как поставить барьер на их пути — я не представляю.

Штука в том, что в педагогику люди идут главным образом по трем причинам, которые по внешним своим проявлениям почти неразличимы. Первая — собственно методический талант: таким людям нравится учить, делиться ощущениями, которые вызывает у них эстетически безупречное доказательство или мощно написанный текст. Это дарование сродни артистическому — транслировать собственные ощущения, совместно переживать интеллектуальные радости. Это дар редкий, я встречал в жизни не более десятка таких учителей, которые при доказывании теории относительности испытывают истинно эйнштейновский восторг, а при пересказе позднего Толстого рыдают, как дети: такая интенсивность интеллектуальной жизни, такой восторг, требующий немедленно поделиться, — явление редкое, одинаково часто случающееся среди интровертов и экстравертов, трогательное и прекрасное; однако назвать это самой частой причиной обращения к педагогике я бы не рискнул. Думаю, таких учителей в современной России — никак не больше четверти.

Второй случай — самый опасный: человек идет в школу потому, что нуждается в чужой любви и восхищении. Чужая любовь в самом деле обволакивает и хранит: я по себе знаю, что настроение мое, да и дела значительно улучшились с тех пор, как в моей повседневной жизни прибавились ежедневные 12 часов общения с людьми молодыми, веселыми, симпатичными и действительно неплохо ко мне относящимися. В принципе лет эдак за 25 журналистской работы привыкаешь к тому, что многие тебя не любят, — это, в конце концов, профессиональный навык, в нашей профессии необходимый. Журналист, которого любят все, должен менять профессию на первую древнейшую — в ней как раз всеобщая любовь служит серьезным критерием. Однако когда вас вдруг начинают уважать человек пятьдесят — только за то, что вы кое-что знаете и не слишком строго спрашиваете, — это серьезный стимул. За этим — за самым редким веществом — идут в школу очень многие, по моим ощущениям — не меньше половины нынешних педагогов. Особенно это касается словесников, среди которых потенциальные сектанты встречаются чрезвычайно часто. Математика ведь штука объективная — полузнание харизмой не компенсируешь. В истории, а особенно в литературе, все проще: болтай с увлечением, изображай пылкость, строй фантастические гипотезы, умей подольститься к детям и восстановить их против других взрослых, якобы косных и непонимающих, — и ты король.

В школе я вижу полно людей, идущих туда за авторитетом; дети отличаются сниженной критичностью, им проще задурить голову — а потому несостоявшиеся гении в любых областях, прежде всего в гуманитарной, могут получить здесь нешуточное влияние. Именно из этого теста делается большинство педагогов-новаторов, борющихся с «равнодушием» и «косностью» коллег. Результаты общеизвестны — из места социализации школа превращается в место инициации, в капище жестокого и опасного культа, и «Ключ без права передачи» Георгия Полонского предупредил об этом давно. Начинается невинно — со сборищ после уроков, чтения стихов и пения под гитару. Кончается разделением класса на «своих» и «чужих», экзальтацией и крахом — как всякий раскол.

Какую же мотивацию оптимальной признаю я? Наверное, свою собственную: о ней исчерпывающе высказался когда-то мой старый друг, ныне покойный гендиректор «Артека» Михаил Сидоренко. Я спросил его однажды: что его подвигло пойти в педагогику? Он ответил очень просто, ибо вообще не любил пафоса: страх перед будущим. Я увидел, какая старость мне предстоит в новом мире, увидел взрослых, какими станут нынешние дети, и понял, что единственным смыслом моей жизни может стать попытка этот процесс как-то остановить или перенаправить. Они могут быть другими — по крайней мере те, кто приедет сюда. И только страх перед будущим заставляет меня выдумывать для них любые новые формы работы, учить тому, что знаю я, и брать на работу таких же запуганных современников. Я не могу жить с ощущением, что все прервется на нас.

Так вот, этот страх и есть самая надежная мотивация. По нему я и отбирал бы педагогов. Это критерий надежный — потому что, в отличие от мессианства, ужас «последних представителей» виден сразу и распознается при первом же собеседовании в директорском кабинете.

№ 5, май 2010 года

Есть ли Бог?

В: Есть ли Бог?

О: Не сомневайтесь.

С доказательствами бытия Божия, а также бессмертия души у меня традиционно возникали проблемы. Не чувствовать Божественного присутствия в мире я не могу, а представить механизмы его осуществления не могу тем более. Думаю, интрига бытия состоит в том, что в жизни как таковой никаких чудес нет, зато в самом ее основании, в ее зарождении и чудесном сохранении лежит такое чудо, которого не объяснит никакая наука. В объяснении частностей и создании полезных устройств она как раз здорово продвинулась, но относительно главных тайн бытия, которые мы все интуитивно чувствуем, но никогда не разгадаем, все пребывает примерно на том же уровне, о котором так хорошо сказал Кушнер: «Толстой не высмотрел, не разглядел Паскаль. А то, что поняли, то знала баба Фекла». Отсюда и надежда узнать все после смерти ― то есть вырвавшись из человеческого статуса; боюсь, однако, что это только отдалит нас от разгадки. Здесь-то нам хоть хвост ее виден.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: