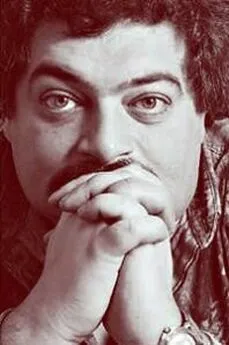

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Название:Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь» краткое содержание

Литературно-критические и полемические статьи, кинорецензии, интервью с писателями и биографические очерки, размышления о российской фантастике и вечных темах русской литературы, эссе и пародии были опубликованы в журнале «Русская жизнь» с апреля 2007 г. вплоть до закрытия в июне 2009 г.

Статьи из журнала «Русская жизнь» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О, если бы можно было их всех — для их же блага! — пригвоздить к столбу, пусть не позорному, пусть телеграфному, на каких-то три часа! Каждый из них понял бы, что ни пролетарское происхождение, ни MBA, ни способность кукарекать не по делу «Слава России!» — не делают его сверхчеловеком. До каждого бы дошли слова Окуджавы, вызывающего у них столь дружную ненависть именно потому, что за ним они чувствуют настоящую силу — он умеет говорить так, что слова его становятся народными, а они не научатся никогда: «Поймешь, что все, как ты, двуноги и все изранены, как ты». Но это понимание покупается именно израненностью, так что наш долг — вмочить им как можно сильнее, один раз, но как следует, для их же счастья и процветания. Но если бы у нас всегда хватало решимости!

Опознать их необыкновенно просто. По-настоящему грешны, страшны и омерзительны только те люди, которые отрицают чужое право на существование. Те, кто не оставляет шанса. Те, кто приходят и говорят от имени будущего: теперь вас всех не должно быть вообще.

Все остальное простительно: гордость и предубеждение, чувство и чувствительность, война и мир, любые пороки и мелкие пакости, всякие каверзы и даже прямая корысть. Непростительно только присвоение себе абсолютных прав — и в первую очередь, права решать, кто соответствует духу нового времени и оставляется для обслуживания новых хозяев, а кого мы пустим в расход или на корм.

Если вы хотите их спасти — дайте им в морду. Если хотите, чтобы с ними разобрался Господь, — отойдите в сторону, он в таких случаях реагирует быстро.

Есть, впрочем, и определенный плюс в существовании гордыни. Она — составляющая, кстати, основы того самого фашизма, который Томас Манн называл абсолютным злом, благотворным в нравственном отношении, — и позволяет определяться по контрасту. У нас слишком много поводов для нравственного релятивизма: одних можно прощать, к другим снисходить, мотивы третьих непонятны. Бесспорна только гордыня — единственный грех, заявляющий о себе сразу, как запах мускуса; опознаваемый мгновенно, по первым словам; отрезающий себе все пути к отступлению.

Россия имеет то несомненное преимущество, что в силу кротости и долготерпения, столь присущих русскому народному характеру, народ-фаталист ничего не противопоставляет гордыне и не спасает одержимых ею. Он не дает им ни малейшего шанса одуматься. Только прямиком в ад.

Так гибнет и увязает всякий Наполеон-Гитлер-Заратустра, явившийся сюда с целью реализации своей сверхчеловечности.

Так низвергаются новые господа, решившие, что на них закончится история.

Так стираются в пыль классы и школы, провозгласившие себя единственными хозяевами пространства и времени.

И это, честное слово, хорошо — потому что из любой ямы они могут выбраться, а из нашей бездны никогда. Может, в том и есть наше предназначение — быть для них бездной. Каково жить в бездне? Ничего. Весело. Все время падает сверху что-нибудь интересное.

№ 20(37), 22 октября 2008 года

Гуттаперча

Двадцатый век подарил человечеству несколько принципиально новых состояний, для описания которых нужны небывалые литературные приспособления. Как все четные века, он сильно раздвинул границы дозволенного — как в этике, так и в эстетике, — и двадцать первому столетию долго придется нащупывать их заново, определяя ценовые эквиваленты, пределы низости и конвенциональные безусловные добродетели. В этом смысле — размывающем, разламывающем, обеспределивающем, — самым показательным прозаиком ХХ века была Фланнери О'Коннор, чья слава была бы много больше нынешней, не будь ее чтение столь мучительным занятием. «Жуткая баба», — сказала мне о ней подруга-переводчица, женщина нежнейшей души, сроду ни о ком не отозвавшаяся дурно. О'Коннор всю жизнь мучалась от волчанки, от которой и умерла в 39 лет, — немудрено, что проза ее так болезненна (вдобавок, как большинство настоящих южанок, она была пламенно религиозна). Наиболее известен ее рассказ «Хорошего человека найти нелегко», обжегший глотку многомиллионной читательской аудитории; О'Коннор гениально создает наиболее типичные для ХХ века ситуации, когда герой (и читатель) ждет, что над ним вот-вот смилостивятся. Ну нельзя же, чтобы не смилостивились. Так не бывает. Ведь я уже сделал все, что они сказали, и готов сделать все остальное. Ведь я их уже почти люблю. Вот сейчас, сейчас они меня пожалеют, и из глубины моего сердца прольются благодарные слезы. Ничего подобного, разумеется, не произойдет: с тобой сделают все, что собираются. Так получается, по крайней мере, в прозе этого сумасшедшего автора — но сумасшедшие, как показал опыт, не обладают патологически жестоким нравом. Это они с обостренной чувствительностью реагируют на чужую жестокость. О'Коннор всего лишь угадала генеральный тренд. Скажем, еще лет двадцать тому назад почти невозможно было себе представить, что государство станет держать на цепи больного СПИДом, вдобавок полуослепшего, или томить в заключении мать двоих детей, вдобавок беременную, за которую просит чуть не вся творческая интеллигенция плюс тысяч шестьдесят нетворческой. Представить, что будет создан отдельный сайт, на котором другие люди изо всех сил требуют не выпускать мерзавку, тоже было очень трудно. Короче, хорошего человека найти нелегко.

Но даже у этой страшной женщины, многие тексты которой так и не дают читателю ответа — зачем она так изощренно издевается и кому от этого хорошо, — случаются удивительные прорывы вроде рассказа «Озноб», в котором человеку все-таки даруется спасение, одинаково неожиданное для него, читателя и автора. Автор сам, кажется, изумлен: что это меня пробило? Обычно я вроде свидетелей не оставляю… Короче, там молодой клерк в Нью-Йорке чувствует приметы некоей страшной болезни, окончательно его измучившей: слабость, аппетита нет, ночной пот, лихорадка, обмороки, все прелести, и все непонятно отчего. Он худеет и бледнеет не по дням, а по часам, и наконец возвращается в южный штат, под крыло матери, умирать. Лежит, умирает. Старый семейный врач, воплощенный здравый смысл, скучно ездит к нему, скучно расспрашивает, берет бессмысленные анализы и уезжает, и так три месяца. А потом однажды входит торжествующе и заявляет: «Как, микроб, ты ни хитрил — старый док тебя словил!» Он обнаружил-таки роковую заразу, злокозненную бактерию, какой-то, что ли, ботулизм, — и теперь герой, приготовившийся несправедливо и страшно сдохнуть во цвете лет, будет в два счета поставлен на ноги. Конечно, романтической ранней смерти, о которой он столько успел передумать, уже не будет, — но что значит романтика по сравнению с возвращенной, чудесно дарованной жизнью! И по телу героя пробегает никогда прежде не испытанный, легкий озноб — вроде дуновения тихого ветра. Того тихого ветра, о котором много думала и писала страстная католичка О?Коннор: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]». Это третья Книга Царств, глава 19, ст. 11, 12.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: