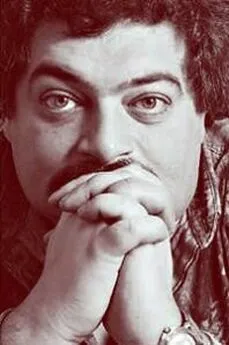

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Название:Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь» краткое содержание

Литературно-критические и полемические статьи, кинорецензии, интервью с писателями и биографические очерки, размышления о российской фантастике и вечных темах русской литературы, эссе и пародии были опубликованы в журнале «Русская жизнь» с апреля 2007 г. вплоть до закрытия в июне 2009 г.

Статьи из журнала «Русская жизнь» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Кругом росла одна лишь жесткая, сухая трава. И в небе горела белая звезда.

Подняв голову, Мальчик Одуванчик увидел под звездой длинную — без конца и края — высокую белую стену, сплошь оплетенную колючей проволокой. Посреди стены сверкали так, что было больно смотреть, алмазные ворота, закрытые алмазным замком. Изнутри на стену вскарабкивались старики, женщины и дети; они молили:

— Открой ворота, чужестранец. Ведь у тебя есть алмазный ключ. Мы уже много лет погибаем без воды и без хлеба. Открой.

Рядом с воротами стоял прозрачный сундук, доверху наполненный невиданно прекрасными алмазами и бриллиантами.

— Открой! — повторяли одно это слово женщины, старики и дети, карабкаясь на стену. Они срывались со стены и снова карабкались. Они были изранены, из ран текла кровь — ведь стену, всю сплошь, опутывала колючая проволока. — Открой!

Мальчик Одуванчик шагнул к воротам. Конечно же, он шагнул к воротам.

Но в это время к сундуку бросились стражники с алебардами. И мальчик подумал: „Утащат сундук, а там ищи-свищи… Нет уж…“

Так вот, оказывается, почему он не открыл алмазные ворота в бесконечной белой стене.

— Потерпите! — кричал он, торопливо открывая сундук. — Пожалуйста, потерпите немного.

Он так торопился, что, конечно, сломал ключ — тот, алмазный.

А когда он поднял крышку сундука — устало и почти нехотя — он увидел, что там не бриллианты, а очень красивые и блестящие, да, очень красивые капли росы.

И звезда на небе погасла.

А над сухой травой слабо раздавался крик: „Открой! Открой!“»

Это не бином Ньютона, конечно — хотя для 1974 года опубликовать сказку про колючую проволоку и стражников с алебардами уже и так не самая простая задача; но дело ведь не в каком-нибудь там протесте против тоталитаризма, и даже не в той редкой взрослой серьезности, с которой Шаров рассказывает свои сказки. Дело в том, как бесстрашно он заставляет ребенка испытать действительно сильные и трагические чувства — и не дарит ему никакого, даже иллюзорного утешения. Дальше-то мальчик возвращается к доброй бабушке-черепахе, возвращается стариком, как платоновский Тимоша, и она поит его теплым молоком и укладывает спать, а рассказчик провожает в путь собственного сына, потому что опять пришла та самая весенняя ночь, когда даже крот видит весну. И у рассказчика нет никакой уверенности, что его мальчик сделает правильный выбор.

А я вам, друзья мои, скажу больше — я далеко не уверен, что этот правильный выбор существует и что ключики у мальчика-одуванчика не сломались бы в трех правильных замках. Девочка вызывает особенные сомнения. Шаров не силен в морализаторстве, он не сулит победы, и даже правильные, высокоморальные поступки — какие, например, совершает Лида в упомянутой повести, — далеко не всегда ведут ко благу. Шарову важны не убеждения, а побуждения: сострадание, умиление, жажда понимания. И все это у него подсвечено не скепсисом (скепсис безэмоционален, бледен), а жарким детским отчаянием. Все напрасно, у нас никогда ничего не получится. Гномы так же будут ковать свои ключи, одна весенняя ночь будет сменять другую, а мы не откроем ни одного замка, и все, что можно с нами сделать, — это над нами поплакать.

Пресловутая сентиментальность советской детской литературы (и музыки, и кинематографии) высмеивалась многократно и желчно: вот, стояла империя зла, а детей в ней пичкали сутеевскими белочками-зайчиками. У нас вообще в девяностые господствовал такой дискурс, что вроде как культура при такой-то нашей жизни не только не спасительна, но даже оскорбительна. Типа сидеть в навозе и нюхать розу. Очень скоро, однако, выяснилось, что весь наш выбор — это либо сидеть в навозе с розой, либо делать то же самое без нее. Сентиментальность, культ матери, культ сострадания — пусть даже не имевший отношения к реальности — был лучшим, что вообще имелось в СССР, это было оплачено всей его предшествующей железностью, в этом была поздняя старческая мудрость и справедливость, и все это погибло первым, а СССР благополучно возродился. Сказки Шарова — явление старческой культуры, признак заката эпохи, которая уже может позволить себе быть милосердной; наверное, эта культура в самом деле — сделаем видимую уступку всякого рода мерзавцам — не особенно мобилизовывала детей и даже, если вы настаиваете, растлевала их. Ведь им предстояла реальная жизнь, борьба за существование, а им беззубо внушали, что надо быть добрым и любить маму. Тогда как культ мамы и вообще культ женственности плодит неправильных мужчин (подобную мысль я нашел как-то даже у Лимонова, и готов был уже поверить — но потом прочел его дивный рассказ «Mothers? day» и убедился, что он любит мать, как все нормальные люди). Я не буду со всем этим спорить — скажу лишь, что архаика никого никогда не спасет, что нежность и сентиментальность суть проявления высокоразвитого сознания, что инфантилизм лучше раннего цинизма, а книжные дети приносят Отечеству больше пользы, чем культивируемые этим Отечеством малолетние преступники. Даже и атеизм Шарова — или по крайней мере отсутствие Бога в его мире — представляется мне свойством все той же высокоразвитой культуры: тонкие и поэтичные шаровские сказки не нуждаются в сказках государственных, навязываемых. А к христианству читатель Шарова приходит и так — только личной, а не церковной дорогой; и не думаю, что этот результат хуже.

Еще Андерсен показал, что сказка обязана быть грустной и, пожалуй, даже страшной: не то чтобы ребенка с его жизнелюбием и детской жестокостью надо было нарочно «прошибать» чем-то ужасным, но просто ребенок чувствует ярко и сильно, а потому и искусство, с которым он имеет дело, должно быть сильным, как фильмы Ролана Быкова с их прямотой, как сказки Платонова и Шарова, как детские стихи Некрасова. Шаров действительно сочинял очень грустные истории. Но помимо этой грусти и милосердия, помимо тех безусловно тонких и высоких чувств, которые он внушал, — в его детской и взрослой прозе жило чувство непостижимости и необъяснимости бытия, бесплодности всех усилий, неизбежности общей участи. Была у него прелестная сказка «Необыкновенный мальчик и обыкновенные слова» — о том, как мальчик поклялся не говорить больше обычных и скучных слов, а только какие-нибудь исключительные, еще небывалые. Скажем, при виде падучей звезды он кричал: «Ауалоно муэло!» Но потом оказалось, что для всего на свете уже подобраны обычные слова, и если вслушаться в них — они прекрасны. Больше того: слов мальчика никто не понимал, а обычные слова позволяли людям худо-бедно преодолевать кошмар одиночества. И тогда он заговорил простыми словами, и нашел в них немало увлекательного; не думаю, что с этим выводом стоит согласиться (в конце концов, это еще и отличная метафора русского футуризма и прочей прекрасной зауми), но что здесь точно описан путь всякой плоти — грех сомневаться. Все именно так и есть. Порывы к тому, «чего не бывает», плохо кончаются, и рано или поздно приходится смириться с тем, что есть; но тот, кто не знал этих порывов, не вырастет человеком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: