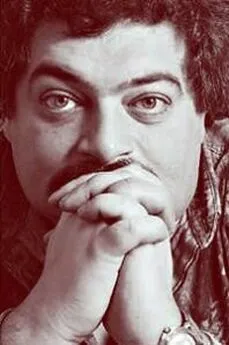

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Название:Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь» краткое содержание

Литературно-критические и полемические статьи, кинорецензии, интервью с писателями и биографические очерки, размышления о российской фантастике и вечных темах русской литературы, эссе и пародии были опубликованы в журнале «Русская жизнь» с апреля 2007 г. вплоть до закрытия в июне 2009 г.

Статьи из журнала «Русская жизнь» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Даже самые талантливые деревенщики не могли убежать от схемы «город — ложь и разврат, деревня — источник благодати». В ранг благодати возводились все сельские прелести: неослабное внимание к чужой жизни, консерватизм, ксенофобия, жадность, грубость, темнота. По логике деревенщиков выходило, что все это и является условием духовности, — тогда как духовность в России, особенно в сельской местности, всегда существовала как раз вопреки этому. Нечего и говорить, что диалоги в сельских фильмах были невыносимо фальшивы, набор типажей стандартен (упомянутая Нинка из сельпа, веселый балагур а-ля Щукарь, непутевый гулена-бабник, который всех шшупает…), а уж каким языком писали прозаики-деревенщики — никакой Даль не разобрал бы; исключение составлял опять же Распутин с его блестящей, классически ясной прозой. Собственно, в героях Распутина никогда и не было того, что особенно умиляло его единомышленников и товарищей по цеху: он не изображал победительных, грубых и хамоватых персонажей. Он изображал жертв, страдальцев. И в «Прощании с Матерой», в сущности, закрыл тему.

Но существовали же поставщики сельских эпопей, обожаемых обывателем, экранизируемых, затрепываемых: существовали Анатолий Иванов и Петр Проскурин, авторы соответственно «Вечного зова» и «Судьбы», с могутными мужиками и ядреными бабами, которые так и падали в духмяные росы и там с первобытной энергией шевелились. Существовали пудовые нагромождения фальши и безвкусицы, и извлечь из этих напластований какую-никакую правду о судьбе российской деревни не представлялось возможным.

Но ведь художественное качество и не предполагалось. Селяне были преднамеренно избраны глашатаями истины лишь как самые несчастные и безответные: несчастность служила легитимизацией их убеждений (вот, мол, выстрадали), а безответность позволяла нести от их имени любую чушь: они если и читали «Наш современник», то не ради лубков из своей жизни, а ради Пикуля и — реже — Бондарева. Деревенщикам не было никакого дела до реальной жизни деревни. Их подмывало обличить в жидовстве и беспочвенности тот новый народ, который незаметно нарос у них под носом — и в который их не пускали, потому что в массе своей они были злы, мстительны, бездарны и недружелюбны. Их поэзия — что лирика, что эпос — не поднималась выше уровня, заданного их знаменосцем Сергеем Викуловым и почетным лауреатом Егором Исаевым. Их проза сводилась к чистейшему эпигонству. Если бы в России был какой-нибудь социальный слой несчастней крестьянства, они ниспровергали бы культуру от его имени. Так Горький в 90-е годы позапрошлого века клеймил мещанство от имени босячества, обзывал интеллигенцию дачниками, врагами, варварами, а она терпела: босяк, имеет право. В ночлежке ночевал. Это старая русская традиция — оправдывать любую ерунду страданиями говорящего; и потому, желая сказать особенно гнусную и вредную ерунду, говорящий начинает с перечня своих страданий. Горький сам очень хорошо это разоблачил в полузабытой пьесе «Старик», во многих отношениях автобиографичной.

Действие равно противодействию, прогрессисты должны быть готовы к бунту регрессистов, напору энтропии, отчаянным воплям завистников и апологетов дикости. Не припомню ни в одной литературе мира такой апологии дикости и варварства, к которой в конце концов скатилась деревенская проза: все самое грубое, животное, наглое, грязное и озлобленное объявлялось корневым, а чистое было виновато одним тем, что оно чисто. Апофеозом квазидеревенской атаки на культуру стало беснование Куняева против Высоцкого и его откровенные доносы на Окуджаву. То, что новые народные песни вызывали такую кондовую злобу деревенщиков, вполне понятно: это как раз и было свидетельством того, что народ теперь выглядит иначе, что косность и консерватизм перестали быть его приметой. Деревенщики отстаивали не мораль, а домостроевские представления о ней, с гениальным чутьем — вообще очень присущим низменной натуре — выбирая и нахваливая все самое дикое, грубое, бездарное.

Деревенской прозы в России сегодня практически нет. Последними адекватными произведениями на сельскую тему были «Новые Робинзоны» Петрушевской и «Четыре» Владимира Сорокина. Есть серьезный потенциал у Ирины Мамаевой («Земля Гай»), но пишет она пока слишком стерто. Те, кто прочно отождествил русскую деревню с варварством и зверством, сослужили ей плохую службу: всему миру она теперь известна как царство завистников и жлобов, а интеллигенция (самая бездарная ее часть — у нас, как во всяком народе, хватает своих кретинов) ответила почвенникам насаждением еще более гнусного мифа о повальном пьянстве и вырождении. Правда, как всегда, никому не нужна. Как никому не нужна и та сельская Россия, которая ежегодно лишается полутора сотен деревень, отрезаемых от транспорта, застраиваемых коттеджами, безвозвратно стираемых с карты.

№ 10, 14 сентября 2007 года

Матрица 37

Главный пункт приговора Советскому Союзу — то, что он рухнул от крошечного горбачевского послабления после брежневского застоя, но устоял после хрущевского разоблачения. То, что СССР — покаялся за 1933-й, 1937-й и 1949 годы, простил сам себя и даже пережил период ни на чем не основанного оттепельного оптимизма.

А ведь организованный голод и репрессирование десятой части населения — в два приема, между которыми была еще война, — достаточный повод для революционного переворота в любой стране. У нас же разоблачение перегибов (так трогательно обозначались репрессии в учебниках истории и юбилейных постановлениях) вызвало небывалую симфонию народа и государства, оттепельный восторг с порывом благодарности к партии, нашедшей в себе силы покаяться.

Минуло 70 лет с начала Большого террора, но этот мрачный юбилей никем не отмечен. Вышел, правда, сериал Н.Досталя «Завещание Ленина», но он — к столетию Шаламова, по другому поводу, да и о другом. В 1937 году страна окончательно разделилась на тех, кто сажал, и тех, кто сидел: две эти армии стали численно сопоставимы. По самой грубой статистике, за время ежовщины (в 1937-м и 1938 годах) взяты полтора миллиона человек, расстреляны не меньше четверти этого количества. Такого размаха самоуничтожения не знала ни одна революция и ни один контрреволюционный реванш, если не считать камбоджийского опыта, в процессе которого был уничтожен каждый пятый. Но в Камбодже существуют музей Туол-Сленг, пусть и снятый с государственного финансирования, — вероятно, самый страшный музей мира — и мемориал на Полях смерти. В России нет ни одной экспозиции, посвященной эпохе массовых репрессий, даже и памятника настоящего нет: не считать же мемориалом Соловецкий камень. А какой музей мог получиться из Лубянки! Наверху выставка достижений советской власти от танка Т-34 до первого космического корабля. А внизу, в подвалах, полная и подробная хроника жертв, которыми эти достижения оплачены. Но в 1991 году было не до того, а потом Лубянка восстала, как Феликс из пекла. Когда-то эту строчку сочинила Новелла Матвеева, но кто же думал, что строчка окажется пророческой?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: