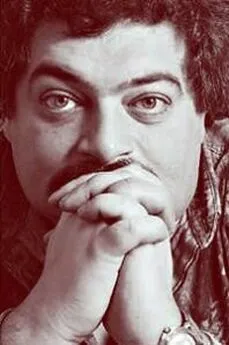

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Название:Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь» краткое содержание

Литературно-критические и полемические статьи, кинорецензии, интервью с писателями и биографические очерки, размышления о российской фантастике и вечных темах русской литературы, эссе и пародии были опубликованы в журнале «Русская жизнь» с апреля 2007 г. вплоть до закрытия в июне 2009 г.

Статьи из журнала «Русская жизнь» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, весь этот новый патриотизм в сопровождении нового империализма — попытка с вовсе уж негодными средствами. И никакой культ бедности сегодня не прохиляет — по той простой причине, что участие во всех этих акциях в поддержку бедных и независтливых приходится в большинстве случаев оплачивать вполне материальными подарками или преференциями. Но ведь и такая квазиидеология чревата новым реваншем вещи, тем более ужасным, чем дольше его будут оттягивать. Эта ее новая месть может ввергнуть Россию в совершенную уже дезориентацию, потому что в стране, где не осталось ни одной нескомпрометированной ценности, воцарится наглый и ничем не ограниченный культ бабла с последующим взаимоистреблением на почве бесконечного передела. Аскеза — или ее имитация — опасна именно тем, что интеллектуалам при ней неудобно. Вещь побеждает в обществе, лишенном мозга. И это здорово облегчает ее победу.

Что делать, чтобы этого не произошло? Не отпихивать от власти интеллектуалов, не внушать им аракчеевского отказа от личного достоинства; не бояться элиты, которая так элегантно пользуется красивыми и дорогими вещами именно потому, что к ним равнодушна. Не уничтожать эту элиту, не пытаться выращивать собственную — по признаку сервильности. Не бороться с вещью, которая служит, — чтобы не получить вещь, которая хозяйничает. Не вводить цензуру — чтобы тебя не смел беспредел. Не заковывать город в гранит — чтобы тебя не смыло наводнением: ведь еще в «Медном Всаднике» содержатся все нужные предупреждения. Но и «Медного Всадника» разрешили печатать только после смерти автора, когда николаевский гранит уже окончательно отвердел, и новое наводнение было неотвратимо.

Но поскольку на макроуровне любые советы бессмысленны, стоит, пожалуй, дать один на обывательском. Если вы замечаете, что ваши дети слишком привязаны к своим невинным гаджетам или тряпкам, — в этом нет ничего страшного, пройдет, как корь. А вот если в один прекрасный день они выбросили все гаджеты и оделись в лохмотья — это уже серьезный повод поговорить с ними откровенно.

№ 1(18), 18 января 2008 года

Отсутствие

Из всей русской прозы семидесятых Трифонов остается самым непрочитанным и потому притягательным автором: даже Шукшин и Казаков на его фоне одномерны. Боюсь, не только читателю (в силу причин объективно-цензурных), но и самому себе он многого недоговаривал — был шанс договориться до вещей вовсе уж неприемлемых, ни для его круга, ни для собственного душевного здоровья. Трифонову очень нужен был критик, который бы ему объяснил его самого, — но в семидесятые критика была гораздо хуже литературы (отчасти потому, что лучшие силы были вытеснены в литературоведение).

Поражает в его прозе прежде всего несоответствие между «матерьалом и стилем», по формуле Шкловского, или, точней, между материалом и уровнем. О таких мелких вещах нельзя писать великую прозу, а у Трифонова она была истинно великой, во всяком случае начиная с «Обмена» (1969). Даже такие мудрецы, как Твардовский, поначалу не поняли замысла, достаточно очевидного для любого вдумчивого читателя: Трифонов сам в «Записках соседа» с некоторым изумлением цитирует совет главного редактора «Нового мира»: «Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском — претензии на что-то большее… Вот вы подумайте, не лучше ли убрать».

Слава Богу, Трифонов «был убежден в том, что убирать нельзя». Во всех «Городских повестях» история присутствует напрямую, по контрасту с ней и становится ясна душная ничтожность мира, каким он стал. Трифонов ненавидел, когда его называли мастером «бытовой прозы», резко говорил в интервью, что бытовой бывает сифилис, и городская его проза, несомненно, не о быте, а скорей об отсутствии бытия. На эту формулу он, вероятно, тоже обиделся бы, одна цитата из его интервью прямо отвечает на это предположение: «Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением: они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть. Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую, а они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды. Между прочим, критики такого рода есть не только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься: вот уж поистине умение видеть то, чего нет!»

Но здесь описан совершенно правильный способ читать трифоновскую прозу, и в его обычной зашифрованной манере ключ указан недвусмысленно. Страшная густота, плотность, точность трифоновского «бытовизма» особенно наглядна на фоне его вечной тоски по живой истории, по осмысленному бытию — и потому в «Обмене» присутствует поселок красных партизан, и мать героя, старая коммунистка, выступает олицетворением совести. Это ведь она сказала: «Ты уже обменялся». А Ребров из «Долгого прощания» занимается нечаевцем Прыжовым и Клеточниковым, агентом народовольцев в Третьем отделении, и вообще историей народовольчества, о котором Трифонов напишет в 1973 году совсем небытовое «Нетерпение». А в «Старике», романе, получившемся из двух задуманных повестей, тема борьбы за место в дачном кооперативе проходит на фоне гражданской войны, мнимого мироновского восстания на Дону; а Сережа из «Другой жизни» занимается все той же историей провокаций, историей Охранного отделения (о которой Юрий Давыдов в это же самое время писал «Глухую пору листопада», ставя диагноз не столько той, сколько своей собственной эпохе). История и придает коротким трифоновским повестям их знаменитый объем.

Поэтика Трифонова — по преимуществу поэтика умолчаний. Его тоска — тоска по действию. Ужас «Предварительных итогов» — вероятно, самой беспросветной повести цикла — в том, что даже уход героя из семьи не состоялся, даже иллюзия поступка невозможна, все вернулось на круги своя. А ведь мир уже выродился — в нем не осталось места ни состраданию, ни любви, ни элементарному такту. Весь Трифонов — о внеисторическом существовании; и тут возникает вопрос — он что же, предпочитал коммунаров?

Получается так.

Но ведь в это же время многие их предпочитали, большая часть шестидесятников, коммунарских детей. И Окуджава пел «На той единственной гражданской». Напрямую оправдывать комиссаров было как бы не комильфо, потому что все помнили, чем кончилось комиссарство, и считали террор тридцатых прямым следствием революции, да и гражданская война была, прямо скажем, не бескровной. Но идея свободы витала, и Давыдов писал о народовольцах, Икрамов — о декабристах (его детский роман «Пехотный капитан» был настольной книгой для нескольких поколений), а Мотыль о тех же декабристах снимал «Звезду пленительного счастья», а Окуджава писал «Глоток свободы» и «Кавалергарда век недолог»… Никому не было дело до того, что из освободительного движения в России получается новое, усиленное тиранство: оно в России получается из всего. Вячеслав Пьецух в «Роммате» показал это очень убедительно и декабристскую романтику как бы развенчал — но вот именно как бы. Потому что ценность декабризма не в «Русской правде» и не в утопических идеях государственного переустройства, и не в том, что Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Ценность его — в самоотверженной, самоубийственной готовности взять и переломить историю; а поскольку результат всегда более или менее одинаков — приходится ценить вот эту декабристскую готовность переть против рожна, то вещество идеализма и нонконформизма, которое при этом выделяется. Трифонов готов был оправдывать комиссаров во имя отца, которого обожал, во имя поколения, к которому принадлежал. Это было поколение, воспитанное на комиссарских идеалах, описанное в «Доме на набережной» с откровенной, несвойственной ему прежде нежностью. Антон Овчинников (списанный с Льва Федотова) — это и есть идеальный гражданин будущего, этот сочинитель романов, любитель оперы, инициатор беспрерывных испытаний на храбрость и прочность. Это поколение — 1924–1925 годов рождения — было выбито почти поголовно. Но уцелевшие создали великую науку и не менее великую литературу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: