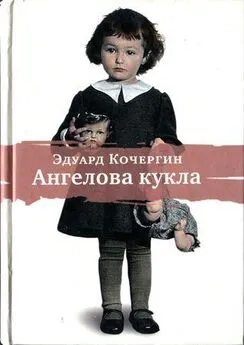

Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека

- Название:Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Ивана Лимбаха

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89059-086-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека краткое содержание

Рассказы художника Эдуарда Кочергина — удивительное повествование об удивительных людях, оказавшихся «на дне» в 1940-е-1960-е годы. Дети без отцов, юродивые и калеки, нищие и проститутки стали персонажами впечатляющего жизненного полотна, воссозданного пером «рисовального человека».

Сын репрессированных родителей, воспитанник детприемников и спецучреждений НКВД Э. С. Кочергин — народный художник России, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств. Его рассказы — память об оттесненных на обочину жизни людях с их достоинствами и талантами.

В оформлении книги использованы рисунки автора

На обложке фотография работы Ивана Костыля, василеостровского уличного светописца

* * *

Известный театральный художник, легендарный сценограф Эдуард Кочергин написал эпопею народной жизни. „Россия!.. Кто здесь крайний?“ — вопрос всей его книги.

Вопрос стране, где всегда крайний — человек.

Марина Дмитревская

* * *

Прозаик Кочергин удивляет своей памятью. Памятью особой совестливости и доброты к обитателям „дна“. Он превратил питерский остров Голодай в своеобразный Пантеон, где на тротуарных плитах выбиты имена Аришки Порченой, Шурки Вечной Каурки, Гоши Ноги Колесом…

Давид Боровский

* * *

На страницах „Ангеловой куклы“ оживают десятки русских типов: нищие, блаженные, солдаты, артисты, воры в законе и малолетняя шпана — герои с незадавшейся судьбой и светлой душой, — люди, которые, по убеждению автора, непременно спасутся. Все до единого.

„Экран и Сцена“

Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Местные зовут меня «летописцем» за кладбищенские знания. Кладбище старинное, как музей, много в нём знаменитостей да академиков захоронено. Вон, сама Арина Родионовна, нянька-то пушкинская, тоже здесь положена. Служу поводырем за копейку. Забывших могилки родных ко мне направляют, а я и разыскиваю. Про нашу Ксению Петербуржскую, блаженную, покровительницу города, рассказываю, чтобы не забыли её подвигов, пока она в запрете-то находится. Кто-то и по этой части должен быть, а мне сам Боженька велел — к другому природой не приспособлен.

В блокаду выжил грехом — кладбищенских птичек ел. Ловил и ел одну птичку в день, не более. Клетку приспособил под ловушку, приманивал крошками, а потом — оп! — и супчик. Здесь ведь самое птичье место на острове. Ловил втихаря, прятался от людей, вот так и выжил. В ту пору все и всех ели, а я только их, горемычных. Выходит, что в блокаду небом кормился, прости меня, Господи Иисусе Христе. Прости и помилуй. Сейчас же сам их кормлю и отмаливаюсь.

Личность, как видите, я уродливая, и многие смотрящие на меня отворачиваются. Поэтому с утра бегу сюда, на Смоленское, чтобы никому глаза не мозолить. Здесь же усопшие ко мне претензий не имеют, а приходящие на могилки родственники свою гордость за воротами оставляют. Здесь я хоть плохонький, но человечек, кладбище для моей персоны — храм, мой мир, мой хлеб. Кажется, что я здесь ужасно давно, ещё до них, захороненных, топтал эту землю и всех пережил — знаменитых и просто смертных. Я живу, а они все уходят. Странно как-то, но уходят-то ко мне. В мой музей. И становятся моими кормильцами», — так философствовал Гоша.

Свою подружку Стёпу обрёл он в большом сугробе на Смоленском кладбище. Про страсти, связанные с обнаружением Стёпы, уродец с удовольствием рассказывал островной малышне:

«После нескольких дней грудной хвори стал обходить свои владения и на Московской просеке вдруг вижу, что из сугроба, насыпанного между новыми могилками, идёт дым да какой-то вроде вой слышится. Что за чудо у нас на Смоленском? Перекрестился аж на всякий случай. Ерунда какая-то: сугроб дымится и из глубины воет. Думаю, чертовщина без меня про изошла. Болеть-то нельзя, да ещё в зимнее время. Нечистый ведь на воле гуляет. Мороз его не берёт, холод для него — родная рубашка. Недоглядели люди — он и освоился. А может быть, начальственного колдуна похоронили без меня — так по нему чёрный дух дымится и воет, или какой-то чухонский волкодлак в снегу поселился. Вот, думаю, страсти-то какие. Снова перекрестился раз несколько — гляжу: сугроб замолк, только дух из щели в воздух поднимается. После крестного знамения осмелел, подошел ближе и вдруг слышу: из снега рычанье раздаётся с подвывом, скорее жалостливым, чем злобным, — на собачий похоже. Я зашёл по снегу с другой стороны сугроба, вижу: из щели торчит кусок брезентового ремня с петлёй на конце, на поводок похожий. Думаю про себя: на поводке-то собака должна быть, да наверняка она и есть. За хозяином пришла. Хозяина днями без меня на Московской просеке схоронили, а она рядом зарылась в сугроб и воет по нему, — вот и загадка вся. Кабы человечки были преданы своим близким, как она, а? Три дня выманивал её ласкою да магазинной котлетою — наконец выманил лайку-сучку. С тех пор с этой снегурочкой и живу — не расстаюсь. Но она от меня каждый день ходит проведать могилку своего старого хозяина».

Ежегодно, в декабре месяце, Стёпа щенилась, доставляя Гоше большие расстройства и хлопоты. Обругивал он её, но ничего не помогало. «Снова обрюхатилась, куда ж я твоих барсучат-то дену? Смоленским окуням отдам? Неладная ты бродяжка-ковыряшка. Старая ведь тётка, сколько можно в природе-то ходить, хватит, уходилась! Ан нет, опять ковырнулась с иголышем каким-то. Фу, тебе — дурь, а мне — топить, грех брать. Что винишься-то, пошла от меня, бесстыда бабская. А ну, кому говорю, пошла вон!» И Стёпа уходила, поджав хвост.

По русским меркам Гоша был трезвенником. Единственно, когда он позволял себе слабость, — это святочное, новогоднее время. Но пил только для «весёлости состояния», чтобы разогнать тоску, накопившуюся за зимнюю питерскую темноту.

Дружил уродец, кроме Стёпы, с окраинной детворой. Причем объединял вокруг своей нелепой персоны издавна враждовавших в этих краях наследников голодайской и василеостровской голытьбы.

С начала декабря, как только на реке становился лёд, между двумя кладбищами — армянским с Голодая и Смоленским с Васильевского острова — под обезглавленным остовом Воскресенской церкви островное пацаньё устраивало ледовые побоища. Скатывались с высоких противоположных берегов друг на друга на самопальных лыжах-клёпках (досках старых дубовых бочек) и тарантайках — самодельных, из гнутого вокруг кладбищенских деревьев металлического прутка финских санках. Сражались на льду деревянными мечами и палками не на жизнь, а на смерть весь световой день.

В конце декабря на новогоднее и святочное время наступало межостровное перемирие. Гоша Ноги Колесом объединял всех в одну ватагу для подготовки зимних праздников в этом укатанном месте. В пробитую во льду лунку вмораживалась добротная ёлка, ежегодно поставляемая для праздника старым голодайским вором-пенсионером Степаном Васильевичем. Два-три дня на крыльце церкви Смоленской Божьей Матери изготавливались сообща нехитрые и замечательно красивые ёлочные игрушки, которых никто и нигде не имел. В глиняные фигурные формочки с нитяными петельками заливалась подкрашенная цветными чернилами вода. Формочки выставлялись на мороз, и на следующий день разноцветными хрустально-ледяными птичками, рыбками, зверушками украшалась воровская ёлка. Против неё, ближе к Смоленскому мосту, ставилась большая снежная баба — богиня зимы, скатанная и вылепленная в оттепельные дни. В её голове носом торчала пивная бутылка, вставленная главным помощником Гоши — Вовкой Подними Штаны.

Одетый в великанские батины портки и кирзовые сапоги, Вовка был самым свирепым шпанским хулиганом Голодая. В конце 1950-х годов он стал классным вором, а немногим позже чуть ли не паханом всего Северо-Запада. В 1960-е его старой кепкой-лондонкой венчали наиболее отчаянных пацанов острова. Следующим помощником считался красивый рыжий татарчонок Тахирка — сын потомственной питерской дворничихи из дома на углу 17-й линии и Камской улицы. Во второй комнате их казённого жилища на синей обойчатой стене среди окантованных арабской вязью каллиграфически написанных цитат из Корана, рядом с портретом важного татарского деда, под стеклом, на тёмно-зелёном бархате висела золотая медаль с двуглавым орлом, выданная деду Тахирки за верную службу русским царям и Отечеству по случаю двадцатипятилетия службы столичным дворником.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Эдуард Кочергин - Крещённые крестами. Записки на коленках [без иллюстраций]](/books/346131/eduard-kochergin-krechennye-krestami-zapiski-na-kol.webp)

![Эдуард Кондратов - Без права на покой [Рассказы о милиции]](/books/424954/eduard-kondratov-bez-prava-na-pokoj-rasskazy-o-mi.webp)