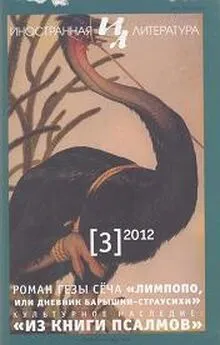

Геза Сёч - Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи

- Название:Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иностранная литература журнал

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геза Сёч - Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи краткое содержание

В романе «Лимпопо» — дневнике барышни-страусихи, переведенном на язык homo sapiens и опубликованном Гезой Сёчем — мы попадаем на страусиную ферму, расположенную «где-то в Восточной Европе», обитатели которой хотят понять, почему им так неуютно в неплохо отапливаемых вольерах фермы. Почему по ночам им слышится зов иной родины, иного бытия, иного континента, обещающего свободу? Может ли страус научиться летать, раз уж природой ему даны крылья? И может ли он сбежать? И куда? И что вообще означает полет?

Не правда ли, знакомые вопросы? Помнится, о такой попытке избавиться от неволи нам рассказывал Джордж Оруэлл в «Скотном дворе». И о том, чем все это кончилось. Позднее совсем другую, но тоже «из жизни животных», историю нам поведал американец Ричард Бах в своей философско-метафизической притче «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». А наш современник Виктор Пелевин в своей ранней повести «Затворник и Шестипалый», пародируя «Джонатана», сочинил историю о побеге двух цыплят-бройлеров с птицекомбината имени Луначарского, которые тоже, кстати, ломают голову над загадочным явлением, которое называют полетом.

Пародийности не чужд в своей полной гротеска, языковой игры и неподражаемого юмора сказке и Геза Сёч, намеренно смешивающий старомодные приемы письма (тут и найденная рукопись, и повествователь-посредник, и линейное развитие сюжета, и даже положительный герой, точнее сказать, героиня) с иронически переосмысленными атрибутами письма постмодернистского — многочисленными отступлениями, комментариями и цитированием идей и текстов, заимствованных и своих, поэтических, философских и социальных.

Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Комментарии

1. О языке страусов. (Заметки автора-переводчика)

В заключение — несколько слов относительно самого языка страусов. Грамматический строй этого языка не знает ни достаточно четких различий между прошедшим, настоящим и будущим временами, ни привычной триады подлежащее — сказуемое — дополнение. Можно сказать, что субъект высказывания, авторское «я» в речи страусов, до конца не отделены от вещей и событий мира. Таким образом, сознание говорящего как бы склеивается с предметом, неразличимо сливается и отождествляется с ним. Сказанное можно представить примерно так, как обстоит в некоторых человеческих языках в первом лице единственного числа — мы говорим: пью, бегу, пишу, — и эти формы включают в себя действующий субъект (я пишу, я сплю). А иногда, как, например, в венгерском, такое возможно и во втором лице: látlak, szeretlek, várlak (я вижу тебя, я люблю тебя, я жду тебя). В индоевропейской семье языков едва ли найдется еще один, в котором одна словоформа могла бы в себе сконцентрировать одновременно и действующее лицо, и само действие, и другое лицо, на которое это действие направлено.

Кто-то может из этого заключить, что язык страусов — родня венгерскому. Однако тот лингвистический гений, который у венгров проявляется в сиротливо единственной этой глагольной форме, у страусов порождает целую вакханалию подробностей и взаимосвязей, поражающих алогичностью и богатством. Все, что сразу охватывает их взгляд или восприятие, их язык не дифференцирует. Страсть к конкретному, единичному, сиюминутному, частному сочетается у них с полным отсутствием склонности к обобщениям, способности создавать понятия, символы и идеи.

Так, страусы не знают множественного числа и, похоже, даже не догадываются, что в мире что-то может быть «сосчитано», то есть поставлено в один ряд с другими подобными же вещами, иными словами, отнесено к некоей категории. Все сущее для них уникально и единственно в своем роде. («Два страуса» — выражение бессмысленное. Есть один страус и, рядом, еще один. И это не то же самое, что два страуса. Точно так же не может быть трех страусов, а может быть только один страус, еще один страус и еще один страус.) Сходство внешних признаков — еще не достаточная причина, для того чтобы растворять индивидуум, или хотя бы индивидуальность какой-либо вещи, в фиктивной категории множественного числа, этом абстрактном плавильном тигле всего и вся. Таким образом, выражения вроде «два страуса» или «две клетки» для них совершенно непостижимы — по их мнению, речь всегда может идти только об одном страусе, иногда в сочетании с еще одним страусом, опять-таки необъединимым с другими и ничего общего с ними не имеющим. (Но ведь я — это я, а не «два»!) Точно так же и с клетками — каждая из них является особой, конкретной, обладающей собственной сущностью клеткой; вполне допустимо, что у них есть и общие свойства, но это не повод, чтобы две клетки считать одной (точнее, одну — двумя). То есть эти общие признаки невозможно объединить, как невозможно дважды съесть одно яблоко, или «съесть его еще раз», ведь это яблоко опять будет уникальным (а значит, единственным), хотя и другим.

Взять хотя бы первую фразу этих записок: «И чего мы здесь ищем, на этой ферме?» Действительное содержание этого глагола в оригинале: искали/ищем/будем искать. То есть — чего мы ищем (уже сколько времени, с каких давних времен) и, поскольку, как надо думать, ситуация эта не изменится, (неизвестно, до каких еще пор, как необозримо долго) будем искать. Таким образом, для перевода в данном случае больше всего подошла бы форма глагола несовершенного вида, выражающая действие, переходящее из прошлого в будущее.

Подобно тому, как в китайской письменности используются не буквы, а символы, или иероглифы, означающие целое слово или понятие, так и грамматические конструкции в языке страусов отличаются такой гибкостью и пластичностью, что любая ситуация может быть выражена особенным, нестандартным языковым клише. Складывается впечатление, будто грамматическая система времен, наклонений, спряжения и склонения обладает в их языке такими резервами, которых вполне достаточно, чтобы отобразить любое, какое только можно представить, жизненное положение.

Самая главная сложность для любопытствующего постороннего заключается в том, что строительными элементами языка страусов являются вовсе не буквы какого-нибудь алфавита. Речь их складывается не из звуков и даже не из слогов, а из слов и особого языкового связующего материала, поддающегося не морфологическому, а в лучшем случае разве что фонетическому описанию.

Таким образом, языковая репрезентация конкретных жизненных ситуаций происходит не с помощью привычных схем, шаблонов и парадигм. Фраза типа «выла собака», как неконкретное высказывание, абстрактное сообщение, в этом языке, пожалуй, вообще невозможна. На страусином в этом простом высказывании будут содержаться указания на место (у забора), время (ночью, при луне), продолжительность (коротко, долго), на объект и цель (на кого и зачем выла), на способ (тихо, во всю глотку) и т. д. и т. п. Человеку, который захочет понять и использовать этот язык, он подарит ошеломительный опыт острого, зоркого, насыщенного, естественного и спонтанного восприятия событий во всей их неповторимой сложности, текучести и динамике, и фантастические впечатления от протекающей прямо на глазах жизни.

Нет в этом языке и предложений — его конструкции бесконечно ветвятся и растекаются, проникают друг в друга, поражая непосвященного немыслимыми семантическими интерференциями. Если взять для сравнения шахматы, то логика этого языка напоминает не прямолинейные перемещения ладьи, а скорее ходы конем. Можно сказать, «ход конем» — это способ мышления страусов. А также их речи.

Какое-то время меня завораживала задача передать язык страусов во всей его фантастичности, как текучий, нерасчлененный на фразы поток с его недоступными человеческому разумению грамматическими конструкциями и неслыханными оборотами. Но потом я понял: текст подобного рода мог бы стать интересным, с точки зрения философии языка, документом, и даже в стилистическом отношении принес бы кое-какие открытия, сделанные в процессе волнующей лабораторной работы, но все это так осложнило бы чтение, что терпение любезного читателя лопнуло бы на первом абзаце. (Вернемся-ка к упомянутой выше начальной фразе. Если интерпретировать достоверность как буквализм, то фразу эту я должен был бы перевести приблизительно так: «Кто же некогда породил и порождает поныне страуса именно в этом месте, дабы он был еси, есть и будет здесь?»)

Вот почему, выполняя просьбу издателя, я отложил буквальный перевод и создал внятный обычному человеку вариант (вспоминаю свое детское чтение: Перевел и переработал для юношества Тивадар Синнаи). Много ли в нем искажений? Пожалуй, не больше, чем в переводах с русского языка, в котором совсем нет артиклей, — тем не менее «Преступление и наказание» и «Войну и мир» переводчики всего мира без зазрения совести перелагают на свои языки таким образом, что всяческих der, die, das, a, the, le, la, il, les, las и los в этих переложениях как песку морского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Геза Шварц - Тайна Эмили [litres]](/books/1070034/geza-shvarc-tajna-emili-litres.webp)