Л. Наумова - Основы общей экологии

- Название:Основы общей экологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Логос

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Наумова - Основы общей экологии краткое содержание

В учебнике рассматривается весь спектр вопросов общей (биологической), экологии: история, экология видов (аутэкология – факторы среды, адаптации организмов, жизеннные стратегии), популяционная экология (характеристика популяций, их динамика и взаимоотношения), экология экосистем (функциональная структура, потоки энергии, разнообразие экосистем и их динамика), биосфера (структура и круговороты основных биогенов, ноосфера).

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям: «Экология», «Биология», «Медицина», «Сельское хозяйство». Представляет интерес для научных работников в области биологии, экологии, лесного и сельского хозяйства.

Основы общей экологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так нижняя граница леса в южных районах (Кавказ, Тянь-Шань) проходит на высоте около 2000 м, а в лесной зоне средней полосы лесной пояс начинается «от нуля». Велики различия климата, связанные с экспозицией, от которой зависит интенсивность поступления на поверхность солнечной энергии. Климатические пояса и соответствующие им пояса растительности всегда «наклонены» на север. В степной зоне пояс леса на северных склонах спускается на 100–200 м ниже, чем на южных, а в зоне пустынь по южным склонам леса нет вообще.

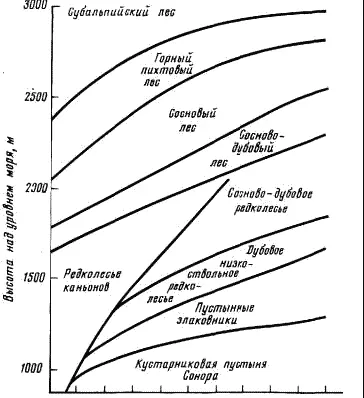

В горах Санта-Каталина Р. Уиттекером (1980) было изучено распределение экосистем в зависимости от высоты над уровнем моря и экспозиции («градиента топографического увлажнения»). По хорошо прогреваемым южным склонам все типы экосистем поднимаются выше, чем по холодным северным (рис. 3).

Рис. 3. Распределение основных типов экосистем в зависимости от высоты над уровнем моря и экспозиции в горах Санта-Котолина (по Уиттекеру, 1980).

Гранулометрический состав почвы влияет на растения и почвенную фауну через режим увлажнения и динамику питательных элементов.

Биотические факторы являются следствием взаимоотношений организмов. Для растений – это конкуренция, влияние животных (фитофаги, паразиты, опылители, распространители плодов и семян), грибов (микоризные, паразитические), бактерий (азотфиксирующие и болезнетворные), вирусов. Для животных – это конкуренция, влияние хищников, патогенных микроорганизмов, растений (для фитофагов).

Факторы, связанные с влиянием человека, выделяются в отдельную группу антропогенных. К наиболее существенным антропогенным факторам относятся следующие: химическое загрязнение воды, атмосферы и почвы, техногенное нарушение экосистем при разработке полезных ископаемых, выпас скота, рекреационное влияние, промысел животных (включая лов рыбы), заготовка растительного сырья. Особую роль человек играет как агент переселения видов из одного района в другой. Биологические инвазии, спровоцированные человеком, в настоящее время приняли катастрофические масштабы (см. 12.9).

В настоящее время роль антропогенных факторов резко возросла, и потому изучение последствий их влияния и разработка способов регулирования отношений человека и природы являются важнейшими проблемами прикладной экологии (инвайронменталистики).

1. Перечислите основные абиотические факторы среды.

2. Расскажите о косвенных экологических факторах.

3. Дайте общую характеристику антропогенным факторам.

2.2. Условия и ресурсы

Прямые абиотические факторы подразделяются на факторы- условия и факторы-ресурсы.

По М. Бигону и др. (1989), условия – это изменяющиеся во времени и пространстве факторы среды обитания, на которые организмы реагируют по-разному, но эти составляющие среды не расходуются: один организм не может сделать их более доступными или недоступными для других. К числу факторов-условий относятся температура, влажность воздуха, соленость воды и скорость ее течения, реакция (рН) почвенного раствора, содержание в воде и почве загрязняющих веществ, которые не используются растениями как элементы питания.

В отличие от факторов-условий, факторы-ресурсы расходуются организмами в процессе жизнедеятельности, и потому один более сильный организм может «съесть» ресурсов больше, а другому, более слабому, их останется меньше.

2.2.1. Ресурсы

Для растений ресурсами являются свет, вода, элементы минерального питания, диоксид углерода, для насекомоопыляемых – насекомые-опылители (ветер как опылитель является фактором-условием). Для животных-фитофагов ресурсом являются растения, для зоофагов (хищников) – живые животные, для детритофагов-сапротрофов и редуцентов (бактерии, грибы) – мертвое органическое вещество. Для большинства организмов необходимым ресурсом является кислород.

Свет.Это основной источник энергии для наземных и водных экосистем. При этом из всех щедрот солнечной энергии, поступающей на Землю, на фотосинтез расходуется сравнительно небольшая часть света. Только культуре микроскопических морских водорослей удалось достичь использования для целей фотосинтеза 4,5%. В наземных экосистемах усвоение солнечной энергии для фотосинтеза не превышает 1–3% (тропические леса) и составляет в лесах умеренных широт 0,6–1,2%, а в посевах сельскохозяйственных культур даже с наиболее плотным пологом растений он не выше 0,6%.

Все экосистемы Земли используют в процессе фотосинтеза не более 0,001% от всего потока энергии, поступающей с солнечным светом на Землю. В 30–40 раз больше растения используют тепловой энергии солнечного света на испарение (транспирацию). В результате транспирации через корни, стебли и листья растений прогоняется раствор элементов питания, необходимый для их жизнедеятельности. Кроме того, это спасает растения от перегрева.

Для фотосинтеза используется лишь часть световых волн – в диапазоне 400–700 нм. Эта часть солнечной энергии составляет около 40% поступающего на Землю света и называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Наибольшее значение в составе ФАР имеют оранжево-красные и сине-фиолетовые лучи. При прохождении через большую толщу воды эти части света отфильтровываются, и до глубоких слоев доходят в основном зеленые лучи. Однако если эти лучи плохо усваиваются зелеными растениями, то за счет дополнительных пигментов их могут использовать красные водоросли (Rhodophyta). Бактерии-фототрофы также используют часть света, но с иным диапазоном длины волны – 800–900 нм.

Во многих случаях количество света избыточно, и потому интенсивность фотосинтеза не лимитируется поступающей солнечной энергией. Дефицит света наблюдается в затененных местообитаниях, например под густым пологом древостоя. В таких условиях у теневыносливых растений (сциофитов) выражен специальный синдром признаков теневыносливости, позволяющий усвоить больше света (тонкие листья, высокое содержание хлорофилла). Типичные сциофиты – папоротники, обитающие в расщелинах скал, например, листовика (Phyllitis scolopendrium).

Эффективность усвоения света в сообществах растений повышается за счет специальных приспособлений: вертикальное расположение листьев злаков, использующих свет, падающий на лист под острым углом (луга и степи); многослойная крона листьев (леса). Показателем числа слоев листьев, через которые проходит свет, является индекс листовой поверхности (ИЛП), который определяется как отношение площади листьев к площади поверхности почвы, над которой они находятся. В разомкнутых сообществах пустынь ИЛП составляет доли единицы, в большинстве луговых сообществ – равен 4–6, а в еловом лесу – может достигать 12, то есть на 1 гектар леса приходится 12 гектаров поверхности листьев (Работнов, 1992).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: