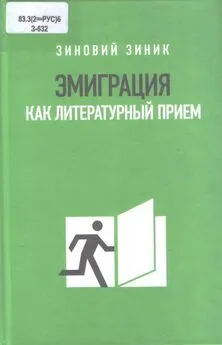

Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием

- Название:Эмиграция как литературный прием

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое Литературное Обозрение

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-865-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием краткое содержание

Уехав из Советского Союза в 1975 году, Зиновий Зиник смог снова побывать в России лишь пятнадцать лет спустя. За три десятка лет жизни в Англии Зиник опубликовал семь романов и три сборника рассказов, переведенных на разные языки мира, завоевав прочную писательскую репутацию как среди британских, так и среди российских читателей. В этом сборнике эссе (с конца 70-х годов до недавнего времени) читатель найдет не только подробный и увлекательный анализ литературной ситуации вне России — от эпохи железного занавеса до наших дней открытых границ, но и мемуарные отчеты о личных встречах Зиника со старыми московскими друзьями на новой территории и с такими классическими именами двадцатого столетия, как Энтони Бёрджесс и Фрэнсис Бэкон, о полемических столкновениях с семейством Набоковых и об идеологической конфронтации с Салманом Рушди. Эта книга — о диалектике отношений писателя вне родины с другой культурой.

Эмиграция как литературный прием - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дело вот в чем. В своем довоенном эссе «В чреве китовом» Джордж Оруэлл, анализируя порнографическую прозу Генри Миллера 30-х годов о Париже американцев-экспатриантов, говорил, что в умолчании Миллером идеологических дилемм эпохи — единственно достойная, возможно, политическая платформа в тогдашней атмосфере манипулирования такими моральными категориями, как общественный долг, совесть, соучастие (это была эпоха гражданской войны в Испании). В связи с этой мыслью я и процитировал памфлет Салмана Рушди, где он подверг Оруэлла убийственной критике именно за аполитичность, обвинил его в буржуазном эскапизме и призвал (как я тогда считал) всю мыслящую интеллигенцию «К штыку приравнять перо».

О «Сатанинских стихах» я тогда еще не слышал — по той простой причине, что тогда они еще не вышли в свет. В день дискуссии чуть ли не в первом ряду в зале, в компании Мартина Эмиса и Иена Макьюена, я увидел Салмана Рушди. На сцене за длинным дискуссионным столом под председательством литературоведа и слависта Майкла Скэмела сидели вперемежку представители российской метрополии и эмиграции, впервые встретившиеся друг с другом на одной «российской панели» без всяких официальных посредников. Мы все нервно делали друг перед другом вид, что советских границ не существует. Мы все, мол, бывшие советские, ныне антисоветские, разбросанные по всему миру — от Москвы до Нью-Йорка — люди слова, а не дела, и грязными политическими склоками заниматься не собираемся. Однако каждый чувствовал себя (по отношению к другому) вроде еврея или негра в привилегированном гольф-клубе: в постоянном ожидании, что наступит момент, когда ему укажут на его происхождение. Видимо, все, что было в России отрицательного, воспринималось как тоталитарно-советское, а все, что было сказано о русской литературе, воспринималось лично на свой счет — хотя все мы готовы были подписаться под общей декларацией полной аполитичности героев-одиночек. Один только Грант Матевосян, вроде бы, не скрывал своей общественно-политической позиции.

«Гады! Гады! Гады!», повторял он периодически и довольно громко, неясно в чей адрес. Лишь в конце нашего пребывания в Португалии я решился спросить его — кого он имеет в виду? Выяснилось, что, глядя на дворцы и ландшафты Португалии, он не мог забыть, что сотворили «гады» — советское руководство — с его собственной маленькой родиной.

Больше всего в присутствии компатриотов и товарищей по оружию (перу) нервничал Сергей Довлатов. «Я так нервничал, Зиновий, только раз в жизни», говорил он. И рассказал мне историю про то, как он с женой после какой-то пьянки шел по ночному Нью-Йорку и заблудился в даунтауне. Это была душная влажная нью-йоркская летняя ночь. На улицах валяются бродяги и бродят доходяги. Жуть. И вдруг из переулка появляется гигантский негр. И движется прямо на них. Негр почти голый, мускулы размером с пудовые гири, с шеи свисают цепи, на руках браслеты, волосы заплетены в африканские косы. Довлатов решил: всё, конец. Все дальнейшее рассказала ему жена. На мгновение оцепенев, Сергей встряхнулся и бросился вперед, навстречу негру, схватил его в свои объятия и — поцеловал! Прямо в губы. Взасос. «Ты видел когда-нибудь белого негра?» спрашивала его потом жена. Дело в том, что негр от этого поцелуя совершенно побелел. От ужаса. Глянул с побелевшим лицом на огромного, чуть ли не двухметрового Довлатова и бросился бежать, с криками ужаса, гремя цепями и браслетами.

Я ждал, как Довлатову удастся снять нервное напряжение на этот раз. В отличие от своего старого приятеля Бродского он чувствовал свою отчужденность и среди элиты англоязычной литературы, и среди советской, когда-то родной ему шатии-братии. Пил с каждым днем все больше и больше.

«Насчет двуязычного меньшинства», говорил Сергей, чокаясь со мной в перерыве между заседаниями. «Вот вы, Зиновий, британец по паспорту, преотлично изъясняетесь на английском. А обращали ли вы внимание, кто с вами общается в Лондоне из англичан? Я имею в виду, какого рода иностранцы у вас в друзьях? Если вы внимательно на них посмотрите, вы поймете: все они неполноценные. Не обязательно психически. Но с каким-то непременно изъяном. Потому что нормальный человек с нами общаться не станет. Зачем?»

Вокруг нас — эмигрантских авторов — ходил Анатолий Ким, иногда дотрагиваясь до нас, и повторял: «А я думал: Бродский и все вы на Западе — это какие-то вымышленные персонажи, вас в Москве придумали, ради шутки».

От имени «советской» делегации выступал Лев Аннинский. Я не слишком ждал от него ответа на мое сочинение: достаточно было того, что «советских» авторов выпустили за границу. В ответ на мою идеологическую двуязычность Аннинский проводил хитроумные параллели между гитлеризмом и сталинизмом (западный Гитлер не лучше, мол, восточного Сталина), что неудивительно было в ту еще робкую «перестроечную» эпоху. Я тем временем с ужасом наблюдал, как Салман в первом ряду что-то чиркает на листочках. Когда отзвучал Лев Аннинский и затихли аплодисменты (с синхронным переводом как минимум на четыре языка), наступила скучноватая пауза. И тут поднялся Рушди.

Он спросил, почему Лев Аннинский не обсуждает эссе «Двуязычное меньшинство», где, по его мнению, Зиновий Зиник выдвинул против него, Салмана Рушди, ложные обвинения: он никогда не призывал к партийности в литературе и, тем более, не предлагал к штыку приравнять перо. Рушди, по его словам, лишь утверждает, что писатель по своей природе неизбежно входит в конфликтные отношения с обществом, становится политической фигурой по необходимости. (Я напоминаю, что «Сатанинские суры» были тогда еще не опубликованы.)

Такая проницательная и безупречная интерпретация темы «политика и литература» несколько снижала пафос моего сочинения. Пафос этот, собственно, сводился к незамысловатому лозунгу «долой литературу идеологических позиций — как советских, так и антисоветских» и был навеян исключительно российской диссидентской ситуацией тех лет. Но в душе я прекрасно отдавал себе отчет, что тема поэта и толпы существовала еще до советской власти, как, впрочем, и тема тюрьмы, психбольницы («не дай мне бог сойти с ума»), посоха и сумы — то есть эмиграции. Я все же вывернулся, ответив Рушди, что писатель должен чуждаться роли посредника между людьми и Богом, отдавать себе отчет в том, что идеи в литературе — персонажны, меняются от романа к роману. Писатель, в отличие от священника или политика, разделяет с одинаковым энтузиазмом идеи и взгляды каждого из своих героев. И именно поэтому письменный стол — не кафедра проповедника и не политическая платформа. Татьяна Толстая посмотрела на меня одобрительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/1097957/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo.webp)