Я. Сенькин - Фердинанд, или Новый Радищев

- Название:Фердинанд, или Новый Радищев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-422-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Я. Сенькин - Фердинанд, или Новый Радищев краткое содержание

Кем бы ни был загадочный автор, скрывшийся под псевдонимом Я. М. Сенькин, ему удалось создать поистине гремучую смесь: в небольшом тексте оказались соединены остроумная фальсификация, исторический трактат и взрывная, темпераментная проза, учитывающая всю традицию русских литературных путешествий от «Писем русского путешественника» H. M. Карамзина до поэмы Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». Описание путешествия на автомобиле по Псковской области сопровождается фантасмагорическими подробностями современной деревенской жизни, которая предстает перед читателями как мир, населенный сказочными существами.

Однако сказка Сенькина переходит в жесткую сатиру, а сатира приобретает историософский смысл. У автора — зоркий глаз историка, видящий в деревенском макабре навязчивое влияние давно прошедших, но никогда не кончающихся в России эпох.

Фердинанд, или Новый Радищев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отец сызмальства приобщал сына и шестерых его братьев к знаниям и поэзии. В доме имелась большая французская библиотека, микроскоп, электрическая машина, телескоп, собрание медалей и множество этрусских погребальных урн, в которых дети любили забираться во время игры в прятки. Отцовские увлечения физическими опытами, увы, до добра не довели, и маленький Эраст рано осиротел. Дело в том, что Лука как-то прочитал историю гибели от молнии ученого Рихмана — приятеля Ломоносова (который сам остался жив случайно — как раз накануне опыта он выбежал из лаборатории за нужными друзьям для другого эксперимента солеными огурцами). Лука, славившийся сугубо критическим складом ума, не поверил ни единому слову Ломоносова, решил сам лично во время ближайшей грозы опытным путем опровергнуть «вымыслы» великого помора, но, увы, опровержение не состоялось, и после опыта дети вместо цветущего отца нашли его обугленную тушку.

В двенадцать лет Эраста Лукича отдали в Пажеский корпус — прибежище многих талантов, — но через два года мальчика исключили из корпуса за злостную неуспеваемость. В характеристике Лилеева, подписанной начальником корпуса, сказано: «Паж Лилеев был всегда дурного поведения, при всех мерах ко исправлению онаго употребленных не токмо не оказывает ни малейшего исправления, но еще упорствует в неприлежании к наукам, закоснелости и самом вредном образе мыслей, так что не подает ни малейшей надежды ко исправлению». Кроме того, юный Лилеев пополнил списки юношей, страдающих хроническим энурезом. Их называли в корпусе «рыбаками» или «гардемаринами» (к слову, типичнейшим примером таковых являются выдуманные сухопутные гардемарины — герои популярного в широких массах телефильма Светланы Дружининой) и из-за этого страшно третировали. Позже Эраст служил в гвардии и чуть было не принял участие в драматических событиях 11 марта 1801 года в Михайловском замке. Но, назначенный в отряд Палена, Эраст опоздал к перевороту. Дело в том, что его слуга Парфен, будучи с вечера мертвецки пьян (отмечал приезд племянника с оброками из Лилеева), не разбудил засидевшегося за стихами барина к нужному часу государственного переворота, о котором знали все. В итоге Эраста сочли трусом и предложили подать рапорт об отставке. Лилеев винил во всем злую судьбу да своего командира князя Юсупова, который не послал ординарца разбудить отсутствовавшего в строю заговорщика. Словом, Эраст вышел в отставку в чине подпоручика, простившись со службой стихами своего товарища по роте Александра Креницына:

Рабства памятно мне ложе.

Горя памятен мундир,

И с его татарской рожей

Полковой мой командир.

Подведя под этим этапом жизни жирную черту, он отправился за границу развеяться. Побывав в Саксонии и присмотревшись к успехам сельского хозяйства этой благословенной страны, Эраст вернулся на родину, объятый страстным желанием помочь псковскому практическому земледелию, хиревшему на глазах. Именно тогда им и были писаны следующие строки, адресованные немецкому другу-земледельцу: «Все худо растет, мужик везде потеет и плачет над своею тщетною работою, невежество велико, требуются везде наставления. Накормим алчущих, оденем хладных, землю развеселим, ризою богатою покроем болота, не будет бедности и рыдания. Наставляйте меня хорошенько, я твердой стопой пойду путями Вашей Славы!» Первым делом он наладил выпуск газеты «Bauerfreund» по примеру Юнгова «Календаря фермера». Вышло всего два номера, но издание полюбилось крестьянам исключительно за мягкость бумаги, на которой оно печаталась в Дрездене.

Собственно на это и рассчитывал Лилеев, затевая свой смелый издательский проект. Энтузиаст полагал, что, уединившись по большой нужде на гумне, крестьянин со скуки прочитает хотя бы один или два сельскохозяйственных совета из взятого им с собой обрывка газеты и — вследствие чтения — займется улучшением своего хозяйства. Однако он не учел одной мелочи — крестьяне готику не читали, зато замаранную бумажку с напечатанным на ней именем государя-императора подобрал немец-управляющий и донес на Лилеева об «оскорблении непристойным действием имени Его Величества».

Но тут нашему герою повезло: доказать, что непристойный акт оскорбления действием нанесен якобы самим Лилеевым, доносчик так и не смог [23] Это только ныне, в век космических полетов, возможен быстрый химический анализ фекалий даже на уровне районной поликлиники, если, конечно, вы ничего не перепутаете — так, в нашем местном очаге здоровья на дверях лаборатории аршинными буквами написано объявление: «Мочу оставлять в открытой таре, а кал в закрытой! Не путать, старые сволочи!»

. Поэт отделался легким испугом, после чего первую в России сельскохозяйственную газету издавать перестал и налег на лирику. И все же усилия Лилеева в области практического земледелия не канули в омут безвестности. Переведенный им трактат «О дистиляции или винокурении Аглинском», подобно исландским сагам и кельтским легендам, передавался из уст в уста среди скобарей, и наставления из трактата потрясенные лингвисты из Петербурга записали в самых глухих деревнях аж в конце XX века.

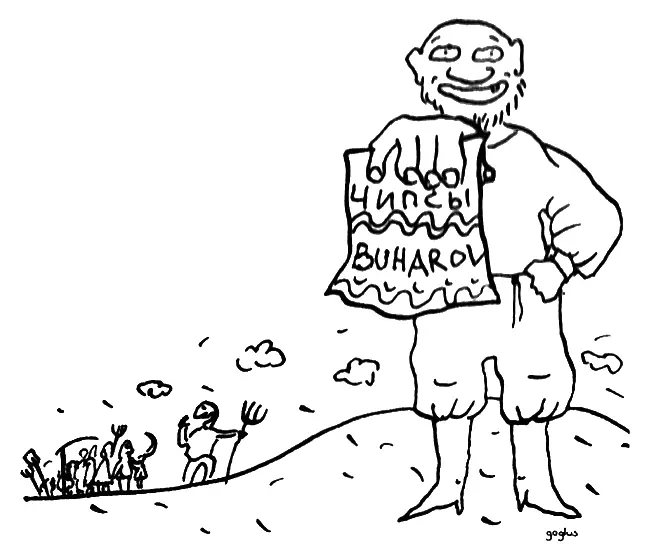

Вообще же, подобно большинству просвещенных людей, Лилеев тяготел ко всему новому, неизведанному. Он подружился с соседским помещиком Ефимом Бухаровым, который, как сообщали «Псковские губернские ведомости» за 1840 год, первым внедрил среди скобарей ныне столь любимую ими картошку («второй хлеб») и даже изобрел чипсы. Как и Лилеев, занимаясь сельскохозяйственными опытами, Бухаров «случайно открыл, что свежий картофель, будучи разрезан на самые тоненькие кружочки и высушен при помощи солнца или печей, сохраняется долгое время безо всякой порчи. Дальнейшие наблюдения показали, что из четверика или 1 пуда сырого выходит 11,5 фунтов крепко высушенного картофеля». Обо всем этом Лилеев подробно написал в «Bauerfreund», но информация осталась сокрытой от мирового сообщества, тем более что дворня Бухарова, доведенная кормлением псевдочипсами до мятежа, в сущности, убила своего благодетеля, заставив его (насильно) съесть пуд этих самых проклятых чипсов. Историки классовой борьбы эпохи феодализма восстание бухаровских крестьян назвали «Чипсовым бунтом», отнеся его к эпохе так называемых «голодных бунтов», наряду с «Соляным» (в России), «Картофельным» (во Франции), «Бостонским Чаепитием» (в США), «Кофейным» (не помню где-то в Латинской Америке), «Селедочным» (в Голландии), «Устричным» на острове Мэн и «Соевым» (в Китае).

Стихи Лилеев-Струйский начал писать еще в детстве. Первое его стихотворение обнаружено, как ни странно… археологами на местном кладбище. На небольшом надгробном камне из каррарского мрамора сохранилась эпитафия на смерть любимого котенка:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: