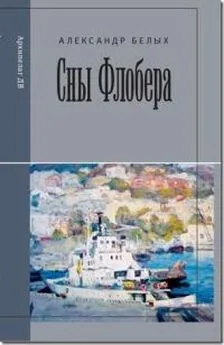

Александр Белых - Сны Флобера

- Название:Сны Флобера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Тихоокеанское издательство «Рубеж»

- Год:2013

- ISBN:978-5-85538-085-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белых - Сны Флобера краткое содержание

Прозаик, поэт и переводчик с японского Александр Белых написал роман о Владивостоке 1990-х, – им издательство продолжает серию лучшей современной дальневосточной прозы «Архипелаг ДВ». Это первая прозаическая книга А. Белых. До этого в московских и санкт-петербургских издательствах неоднократно издавались его переводы из японской классики, а в 2007 году в издательстве "Рубеж" выходила книга стихов Александра Белых "Дзуйхицу".

Вот что сказал о романе «Сны Флобера» известный писатель Евгений Попов: «Роман этот, писанный во Владивостоке в аккурат на рубеже второго и третьего тысячелетий – с 1999 по 2001 годы, несет на себе зримые и незримые меты своего места и времени... Роман «Сны Флобера», на мой взгляд, – это подлинная, высококачественная, штучная русская современная книга. Кто-то такую книгу на переходе второго тысячелетия в третье должен был написать. И то, что это досталось сделать Александру Белых из Владивостока – его счастье».

Сны Флобера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Марго молча намыливала тело Исиды и искренно удивлялась: «Какое оно нежное, какое оно молодое, как оно сохранилось — и в её‑то годы!» Обе женщины исподволь изучали друг друга и думали, что их телами обладал один мужчина — потерянный, исчезнувший, сбежавший. Марго любовалась фигурой Исиды. Это созерцание волновало её странным запретным волнением. Нечто подобное она испытывала, когда покупала золотую рыбку в зоомагазине. Тогда её обслуживала белокурая продавщица. Марго заходила в этот магазин ещё раз, чтобы полюбоваться личиком девушки…

Всё это вспомнилось ей ещё раз, когда она засыпала в постели Ореста. Она глубоко вздохнула и почуяла знакомый запах её мальчика. Марго поняла, что Исида не меняла его постель с тех пор, как он исчез — «бесследно, как сон»… Ещё она подумала, что вот так следовало бы расставаться с любовниками, чтобы они исчезали на рассвете, оставляя после себя только теплую вмятину на постели и эфемерное воспоминание о физических прикосновениях. Она не чувствовала его утраты, просто она его уже забыла, а чувство мести, освежавшее память её сердца, мирно посапывало, как напившийся материнского молока младенец. Её безотчётное чувство мести рождалось к мужчине, который однажды владел ею, а не потому, что он бросил её, не из ревности к другой женщине. И всё‑таки странно, чем было вызвано это удовлетворение, ведь она не знала, какая месть его настигла?

Марго, лежа в постели Ореста, вдруг вспомнила о папке с какими‑то бумагами и наказала себе посмотреть их завтра утром. В папке оказалась её собственная рукопись, потерю которй она уже оплакала. Марго, наспех заглянув в текст, не без удовольствия погрузилась в чтение — при этом её мысль временами совершала неосознанные подмены: когда язык спотыкался о слово «жертвоприношение», в глазах вставал образ Ореста — с мечом, насмешливый, красивый от отчаяния. Что‑то тревожное поселилось в чувствах Марго, некий неразгаданный смысл, совершенно далёкий от предмета филологического исследования, мерцал в её сознании. Марго не могла понять связи между чувством тревоги, которое порождал текст, и возникающим во время чтения удовольствием, похожим на сладкое предвкушение мести.

КАМИКАДЗЕ КРАСОТЫ

Писать, чтобы умереть, умереть, чтобы писать.

Из дневника Франца Кафки

В искусстве Юкио Мисима был последним воином красоты. «Божественный ветер» красоты сметает на своём пути всё, не щадя ни творцов, ни их творений, ни нас с вами, пассивных созерцателей. Мисима не противостоял небытию, его мужество в другом: он шел ему навстречу, до конца, до предела, на край ночи. Этот же путь проходят его герои. Говорить о том, что он был создателем эстетики смерти, было бы неверно, потому что феномен Мисима как художника не мог бы состояться, если бы его детская одержимость смертью не подвергалась такому художественному изображению и анализу, в результате которого его мысль обретала иную валентность — от идеи смерти он приходит к идее небытия. Герои Мисимы живут не только в присутствии смерти, но и в присутствии красоты; они подвергаются одинаковому испытанию со стороны того и другого. Если красота не может быть воплощена ни в храме, ни в теле, ни в слове, то мысль художника неизбежно впадает в область метафизики. Тогда образы и персонажи обретают символическое содержание. Именно в этом ключе следовало бы прочитывать произведения Мисимы.

Морис Бланшо, комментируя дневники Кафки и в частности его слова, что «всё самое лучшее из написанного мной было основано на готовности спокойно умереть», пишет: «Кафка, таким образом, глубоко ощущает, что искусство — это взаимодействие со смертью. Почему со смертью? Потому что она — предел. Владеющий ею — предельно владеющий собой — открыт для всех своих возможностей, воплощает полноту власти. Искусство — это власть над предельным моментом, предельная власть».

Можно сказать, что Мисима не вышел из кафкианского круга, обозначенного в эпиграфе. Творчество подготавливало Мисиму не столько к смерти, сколько к абсолютной свободе: не она выбирала, а он! Мисима перехватил инициативу у смерти. Его «гибель всерьёз» повернула читателя лицом к тому, от чего он малодушно отворачивается. С другой стороны, опыт Мисимы свидетельствует о торжестве бесконечной красоты над рассудком, красоты, которая мстит художнику за его посягательство на право быть её творцом. Герой романа «Золотой храм» сравнивает эстетику, науку о красоте, со мшистым камнем. В этом прочитывается противопоставление нетленной красоты и артефактов художника — он кладёт свой эстетический камень в основание пирамиды, которая, как известно, есть место смерти.

Двойное самоубийство Мисимы и Мориты, разыгранное писателем как театральный фарс, стало последним его произведением, в котором воплотился эстетический принцип: «слово — ничто, а действие — всё». Смерть как эстетический артефакт — есть сомнительное художественное изобретение. Для Мисимы это была единственная возможность присвоить смерть — даже ценой собственной гибели. Его творчество находится в парадигме — красота и смерть; красота и слово; красота и действие; красота и эрос. Из биографии Мисимы известен такой факт: однажды он написал свой псевдоним иероглифами, означающими «завороженный дьяволом».

Имя этому дьяволу — Смерть. Осознание конечности индивидуального сознания, «я», всегда было первым импульсом к творчеству, будь то древний человек с его наскальной эротической живописью или современный — с его усложнённой психологией, отягощенной культурой и рефлексией. Жорж Батай, который в отличие от Мисимы совершал свои погружения в иррациональное, в смерть только в дискурсе, писал в «Слезах эроса»: «Если верно, что по существу «дьявольское» означает совпадение смерти и эротизма, то как мы можем не заметить, если дьявол есть в конечном итоге всего лишь наше безумие, если мы рыдаем, если протяжные рыдания сотрясают нас — или если безумный смех овладевает нами, — как мы можем не заметить связанную с рождающимся эротизмом тревогу, наваждение смерти (смерти, в некотором смысле трагической, но сохраняющей, несмотря на это, свою смехотворность)?»

Человеческая культура есть продукт усвоения (при — своения) — а вовсе не отчуждения этого первобытного страха перед смертью, страха конечности индивидуального сознания, который влечет всякого художника, ибо смерть, будучи тревожной областью бытия, наделяется или сакральным, или эстетическим смыслом. Каждое произведение Мисимы было ступенью к пьедесталу смерти. Однако смерть — единственная область, которую художнику не удаётся наделить эстетическим смыслом, поэтому для Мисимы актуальным становится действие. Первичная форма искусства — это сакральный ритуал, это жертвоприношение. При помощи дискурса можно приблизить к себе смерть, сделать её объектом созерцания, но это будет медленное, растянутое во времени умирание. Истинное познание сродни дзэнновскому акту мгновенного озарения или разорванности духа. Для этого требуется ритуал, действо. Так в творчестве Мисимы возникает эстетический идеал «гармонии меча и пера».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/1066475/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz.webp)