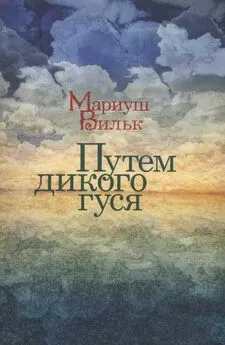

Мариуш Вильк - Путем дикого гуся

- Название:Путем дикого гуся

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-201-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариуш Вильк - Путем дикого гуся краткое содержание

Очередной том «Северного дневника» Мариуша Вилька — писателя и путешественника, почти двадцать лет живущего на русском Севере, — открывает новую страницу его творчества. Книгу составляют три сюжета: рассказ о Петрозаводске; путешествие по Лабрадору вслед за другим писателем-бродягой Кеннетом Уайтом и, наконец, продолжение повествования о жизни в доме над Онего в заброшенной деревне Конда Бережная.

Новую тропу осмысляют одновременно Вильк-писатель и Вильк-отец: появление на свет дочери побудило его кардинально пересмотреть свои жизненные установки. Избранная автором точка зрения позволяет преодолеть многие стереотипы польского взгляда на Россию, не погрязнув однако в не менее многочисленных российских стереотипах. Это взгляд одновременно «изнутри» и «снаружи», и потому он особенно ценен.

Путем дикого гуся - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— А что такое диапозитив? — спрашиваю я девушку, которая показывает мне, как пользоваться аппаратом.

— Отдельный кадр микрофильма в рамке.

В отличие от моей абсиды, Сектор редких книг — без окон — напоминает старый подвал, а бледная кириллица на темном экране — петроглифы восьмитысячелетней давности. Через некоторое время руки мои осваивают аппарат в достаточной степени, чтобы я мог сосредоточиться на тексте.

Копия газетной вырезки. Каждая колонка разбита на три столбца, поэтому, чтобы прочитать одну страницу, приходится трижды перемещать ее сверху вниз. В середине первой — сокращенное название: «Петрозаводские северные вечерние беседы». Ниже: «Рукопись г. Баландина». Текст разделен на тридцать глав — «вечеров». Поклон ли это Жозефу де Местру [50] Жозеф-Мари, граф де Местр (1753–1821) — французский (сардинский) католический философ, литератор, политик и дипломат; в 1803–1817 гг. являлся сардинским посланником в России.

, чье знаменитые «Петербургские вечера» были тогда в моде у читающей публики? Хотя до скрупулезности французского мэтра Баландину далеко. С первой же фразы текст настолько туманен и причудлив (избыток амплификаций), что иногда трудно понять, что, собственно, имеет в виду автор. Спустя некоторое время до меня доходит, что это стиль «плетения словес», памятный мне еще по Соловкам. Передо мной — словно бы краеведческое эссе Епифания Премудрого. Сразу видно, что Тихон Васильевич работал в монастырских скрипториях.

Немного втянувшись, я возвращаюсь к началу. Итак, в первый вечер автор поносит вероломную Швецию, которая, презрев договор, напала на миролюбивую Россию, затем восхваляет премудрого, Богом избранного и увенчанного, прозорливого и дальновидного, неутомимого и неустрашимого монарха Петра Великого, который российскую армию россиянами и иностранцами умножал, превратив ее в регулярную, дабы дать отпор врагам. Но нашлись среди россиян и такие, что, не убоявшись Бога и невзирая на присягу, данную Помазаннику, самодержавному великому царю и государю, и презрев тщетно вопиющий голос совести, бежали от армейской службы обратно в свои глухие деревни и другие места среди дремучих лесов, гор и болот… На этом вечер первый заканчивается.

Второй вечер повествует о том, что царь милостивый и порядок возлюбивший выслал в Олонецкую губернию отряд солдат с чиновником во главе, дабы беглых рекрутов хватали и секли кнутом. Отряд долго продирался через дебри, ведомые лишь оленям, лосям, ланям да диким птицам. Наконец дошли они до устья Лососинки и узрели мельницу водную, мельника и рыболововов (вероятно, жителей близлежащей Шуи, приезжавших на Лососинку на нерест лосося).

Вечер третий. Мельник с рыболовами гостеприимно приняли нежданных гостей, усадили за стол и щедро угостили, чем были богаты. Царский чиновник был так тронут сердечным приемом, что произнес за столом короткую речь, после чего удалился в сладкие объятия Морфея. Пробудившись, принялся расспрашивать мельника и рыболовов: где река эта берет начало? Где реки истоки и как до них добраться? Мельник с рыболовами сообщили, что река эта вытекает из двух озер, что лежат выше, — Машозеро и Лососье. От устья Лососинки до Машозера будет верст двадцать, но добираться туда по берегу реки крайне затруднительно — лес густой да на каждом шагу болота и ручьи. Тому, кто не привык к тяжелому труду, лучше и не пытаться. Другое дело — местные, — добавил один из рыболовов, — мы к работе привычные: для нас чем больше труд, тем трезвее ум. Царский чиновник горячо поблагодарил за предостережение, но не отступился. — Я, — молвил он, — по стремлению моего духа и любопытства, охотно соглашаюсь все неудобства и нужды перенести для государственной и отечественной пользы, которая от века в сокровенных сих местах скрывается втуне и бесплодно. Вы и потомство ваше из сего выведенного на свет сокровища увидите проистекающее, при помощи Всевышнего и благословляющего Бога, для России достославное благополучие и разливающуюся славу в концы вселенной, с истреблением ее врагов. И сия необитаемая ваша пустыня, яко крин процветет и облечется, по устроении заводов, в обитание народа, к благополучному оного состоянию. — Мельник и рыболовы очень удивились его словам — не знали, что думать. (По правде говоря, я тоже удивился, почему вдруг речь о заводах, если чиновник преследовал беглых рекрутов? Неужели Тихон Васильевич настолько неумелый автор, что не совладал с сюжетом?)

Тем временем чиновник закончил беседу с мельником и рыболовами и, движимый любопытством, направился вверх по реке, желая пройтись и поглядеть на все своими глазами. Вскоре он заметил, что выше холмы расступаются, образуя небольшую равнину, весьма подходящую для строительства заводов. Дойдя до этого места, он глубоко задумался над неисповедимыми путями Провидения, по воле коего он оказался здесь — во славу и на благо отчизны. А день и впрямь благоприятствовал раздумьям. Было удивительно красиво: все залито золотым солнечным светом, легкий ветерок нес прохладу, в кристально-прозрачном Онего плескалась рыба, от каменистых порогов летели брызги, луга по берегам реки благоухали цветами, вдали зеленел лес, в котором щебетали птицы, славя щедрость Господа. Царский чиновник почувствовал, что его снова клонит ко сну, улегся в тени берез на мураву, точно в райских кущах, и уснул. А проснувшись, еще раз тщательно обошел окрестности и составил их план. Так заканчивается третий вечер.

Четвертый повествует о многотрудном путешествии царского чиновника (которого автор по неведомым причинам именует теперь патриотом) вместе с мельником и рыболовами вверх по реке Лососинке. После долгого и тяжелого марша — через болота, ветроломы и осыпи — они добрались до Машозера, через ручей питающего реку Лососинку. Там царский патриот осмотрел окрестности и, принимая угощение от местных жителей, расспросил их о железной и прочей руде (а вовсе не о беглых рекрутах), после чего, удовлетворенный, изволил отправиться на ближайший остров, в монастырь Святого Илии [51] В этом месте у Баландина есть сноска, из которой следует, что как монастырь, так и церковь построены при царе Иоанне Васильевиче Грозном и обставлены Его щедрости царской рукой. Божье Провидение спасло монастырь от разграбления во время наезда «литовских воров», и только в последнее время монастырь этот обезлюдел, остались тут лишь поп да служка. Примеч. автора.

— помолиться. Обратно на мельницу возвращались полевой дорогой.

Здесь я прервал чтение. Решил сам побывать на Машозере и собственными глазами увидеть, как там обстоят дела сегодня. Текст Баландина я «читал», так сказать, руками, теперь пора «перечитать» его ногами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Русуберг - Путешествие с дикими гусями [СИ]](/books/1098654/tatyana-rusuberg-puteshestvie-s-dikimi-gusyami-si.webp)