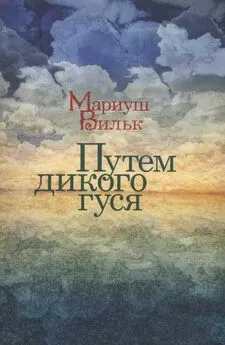

Мариуш Вильк - Путем дикого гуся

- Название:Путем дикого гуся

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-201-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариуш Вильк - Путем дикого гуся краткое содержание

Очередной том «Северного дневника» Мариуша Вилька — писателя и путешественника, почти двадцать лет живущего на русском Севере, — открывает новую страницу его творчества. Книгу составляют три сюжета: рассказ о Петрозаводске; путешествие по Лабрадору вслед за другим писателем-бродягой Кеннетом Уайтом и, наконец, продолжение повествования о жизни в доме над Онего в заброшенной деревне Конда Бережная.

Новую тропу осмысляют одновременно Вильк-писатель и Вильк-отец: появление на свет дочери побудило его кардинально пересмотреть свои жизненные установки. Избранная автором точка зрения позволяет преодолеть многие стереотипы польского взгляда на Россию, не погрязнув однако в не менее многочисленных российских стереотипах. Это взгляд одновременно «изнутри» и «снаружи», и потому он особенно ценен.

Путем дикого гуся - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Созерцание требует времени и соответствующих условий — ничто не должно отвлекать внимания. У меня же — еще и дополнительная привилегия возраста. Молодые отцы обычно заняты, им нужно сделать карьеру, подняться по социальной лестнице, как-то в этой жизни устроиться, а удовлетворив наконец амбиции, они, как правило, обнаруживают себя дедушками. Мое же преимущество в том, что я стал папой в возрасте молодого деда, не переживаю по поводу собственных достижений и могу все время, что осталось мне до конца (в том числе свое писание), посвятить Мартуше, протаптывая начало ее тропы, как в жизни, так и в словах. Дальше она пойдет сама.

Для меня тропа-дневник — своего рода автобиография, которая пишется по горячим следам. Седовласая Дорис Лессинг [147] Дорис Мэй Лессинг (р. 1919) — английская писательница-фантаст, лауреат Нобелевской премии по литературе (2007), феминистка.

утверждает, что если писать жизнь (то есть автобиографию) исходя из значимости реально переживаемого времени, семьдесят процентов книги приходилось бы на период до десяти лет. Пятнадцать лет — восемьдесят процентов, а к тридцати пяти годам у тебя за плечами девяносто пять процентов биографии. Оставшееся — уже только возвращение к вечности. При таком раскладе у меня есть шанс написать семьдесят-восемьдесят процентов биографии дочери — если доживу. Это будет наша автобиография, ведь в Мартуше я буду жить и дальше…

В автобиографии, интригующе названной «В моей шкуре», Лессинг задумывается над опытом эволюции ребенка в материнском лоне. Плод, — пишет она, — эволюционирует от рыбы к птице и животному и дальше к человеку, и должен погружаться в нечто, приближающееся к вечности. Из этой вечности он и появляется на свет. Стоит подчеркнуть, что это слова писательницы, прожившей долгую жизнь и обращенной мыслями к вечности. Она наверняка знает, о чем говорит! Тем более, что говорит это женщина.

Мартуша пришла ко мне в нужное время. Быть может, почувствовала: без нее жизнь бессмысленна. Ну а что? Написал бы еще три-четыре книги, попутешествовал по белу свету, увидел пару занятных мест — и всё, конец. Своим появлением Мартуша заставила меня прозреть. Я вдруг увидел тот свет.

За несколько дней до ее рождения слепая заонежская ведунья (от слова «ведать») сказала мне, что новорожденные дети некоторое время существуют на пограничье миров — одной ножкой тут, а другой еще там. Если будешь внимателен, то увидишь, — шептала она, — как дочка разговаривает с ангелами. — Не знаю, были то ангелы или слетевшиеся из любопытства духи нашего дома, но я видел, как Мартуша глядит в пространство между нашими с мамой лицами, кому-то улыбается, протягивает ручки. Уже тогда я подумал, что не только я буду ее учить, но и она чему-то в жизни научит меня.

За этот год она научила меня многому. Прежде всего, что время можно лущить, словно фасоль, перебирая в пальцах каждое мгновение и вышелушивая зерна вечности. Что и время, и пространство имеют разные измерения, которые мы с течением лет, увы, перестаем замечать, — но достаточно выглянуть за собственные пределы, чтобы обрести их вновь. И что жизнь может быть прекрасным танцем, стоит только ощутить общность пульса.

11 сентября

…Каждое путешествие — уникально.

Пол Теру[148] Пол Теру (р. 1941) — американский писатель, лауреат многих литературных премий.

Вчера я вернулся с Кольского полуострова, куда ездил на несколько дней [149] Слово «поехать» я понимаю согласно традиции перевода иероглифа «яо» в выражении «сяо яо» — «свободное странствие». Так называется первая глава трактата «Чжуан-цзы» (в интерпретации Владимира Малявина, российского переводчика и автора комментариев к трактату). Малявин напоминает, что первоначально иероглиф «яо» означал трепетание флажка на ветру и колыхание рыб в воде… Наша с Ромеком Н. поездка-скитание как раз такой и была. Примеч. автора.

. Теперь никто не ездит. Теперь путешествуют или куда-нибудь отправляются — желательно на полюс (холода ли, тепла — неважно) или в какие-нибудь экстремальные джунгли или топи, чтобы поставить галочку (побывал в бассейне реки такой-то, первым прошел по такому-то маршруту), а затем написать книгу, снять фильм и выступить по телевидению. А поездка ни к чему не обязывает. Не надо никому ничего доказывать, не надо ничем хвастаться, не надо ни с кем соревноваться, никто не потребует от тебя никаких достижений. Сегодня о поездках и писать-то, в сущности, — дурной тон.

По дороге на Кольский — хорошо знакомой мне по прошлым годам — я обдумывал слова Пола Теру: описывая путешествие, всегда начинаешь с репортажа, затем переходишь к вымыслу, а заканчиваешь, как правило, автобиографией. Сам я раньше странствовал по северным окраинам, чтобы узнать что-то новое, потом выстраивал из этого сюжеты, порой более причудливые, чем любой вымысел, а теперь в меандрах пройденной дороги вычитываю довольно-таки длинную главу собственной жизни. Без малого двадцать лет! Прежде я писал о северном пространстве — пока не вписался в него целиком и полностью. В последние годы во время поездок по Северу я чаще всего брожу по тропам собственного прошлого, хотя порой привожу что-нибудь новенькое.

Из этой поездки я привез половину оленьей туши и четыре красных рыбины с Ловозера, а еще два ведра брусники со склонов Пункаруайва и фотографии, на которых запечатлел пару знакомых, постаревших на несколько лет, и пару пейзажей, для которых несколько лет не играют никакой роли. А бабье лето надо мной подшутило. Я ехал ему навстречу, а застал дома:

Золотая дымка листьев,

Паутинки в воздухе

И ржавые травы.

В моем окне

Твое лицо.

В общем, как и во всякой поездке, в этой главным были встречи с людьми. Потому что люди, которых я встречаю на своей тропе, — не только персонажи моего повествования, но и соавторы моей тропы. Словно зерна четок, нанизанные на нить Дороги: покуда я творю ее — я существую.

Многие из них переходят из книги в книгу. С Васей, например, в «Волчьем блокноте» мы ходили на Канин Нос, потом в «Волоке» прошли на яхте «Антур» по Беломорканалу, и вот теперь я навестил его в Сум-Посаде. Трудно поверить, что прошло всего десять лет. Вася поседел, бросил охоту — в старости стал жалеть зверье, ушел с железной дороги (это я ему когда-то посоветовал) и теперь в летний сезон катает на новой яхте туристов по Белому морю, а зимой сидит дома да ругается с женой из-за бабок. После пары рюмок «Зубровки» я предложил Ваське отправиться следующим летом на Вайгач. Он почесал затылок, покосился на жену и просопел, что не получится: лето короткое, надо деньги на зиму зарабатывать. Вот ведь что туризм с людьми делает! Раньше-то, работая на железной дороге, Вася брался дежурить в Новый год и в другие праздники, чтобы летом подольше под парусом походить, а теперь возит туристов… Зато вторую машину купил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Русуберг - Путешествие с дикими гусями [СИ]](/books/1098654/tatyana-rusuberg-puteshestvie-s-dikimi-gusyami-si.webp)