Марина Степнова - Сад [litres]

- Название:Сад [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-118995-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Степнова - Сад [litres] краткое содержание

Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем не жданный ребенок – девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно – ненормально даже – независимый человек. Сама принимает решения – когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире. «Это роман, который весь вырос из русской литературы девятнадцатого столетия, но эпоха декаданса и Серебряного века словно бы наступает ему на пятки, а современность оставляет пометы на полях».

Елена Шубина 18+ Содержит нецензурную брань!

Сад [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так и осталась привычка. На всю жизнь.

И Нюточкой ее больше не называли.

Никто и никогда.

Он ее возненавидел.

Сразу, как только она вошла. Нет, как только вошла Туся и они встали рядом – всё понял сразу, и задохнулся даже, от ненависти, от стыда. Забытые уже судорожные толчки тяжелой крови, поджатая ощетиненная мошонка, скрюченные в сапогах невидимые пальцы. Он пережил это и больше не хотел, нет. Не хотел сравнивать, видеть, что твой ребенок не такой, как другие, что он – хуже. Он уже ненавидел крестьянских детей – всех, скопом, лепечущих, балабонящих, припевающих, свиристящих – потому что они говорили, а Туся нет. Но она – даже немая – была смышленей этих уродливых дикарят, живее умом, красивее в конце концов, она была счастливее, росла в непотребной роскоши и такой же непотребной любви – он даже за это цеплялся, мстительный, страшный, несправедливый, как ветхозаветный бог, бормотал, что зато ни по́рок не будет в твоей жизни, Liebling [28] Дорогая (нем.).

, ни подзатыльников, ни зуботычин, ни толчков, ни голода, ни люэса, ни калечащей нищеты, а они все передохнут, вот увидишь, передохнут без всякого смысла и пользы, нелепые, жалкие, нажеванные, как кислый мякиш пополам с гнилой слюной, безобразные, а ты будешь нежиться в шелках, Mäuschen [29] Мышка (нем.).

моя, хоть я и не выношу этот чертов шелк, скользкий, холодный, но ты будешь в нем нежиться и будешь счастлива – долгую-долгую безмятежную жизнь, потому что если кто-то в этом мире и достоин абсолютного счастья, то это ты, только ты. И никто больше.

Это прошло, когда Туся заговорила.

Когда он всё исправил. Они вместе исправили.

И вот – вернулось, хлестануло прямо по лицу, как отпущенная недоброй рукой тяжелая ветка, как пощечина – незаслуженная, подлая, публичная, и Мейзель снова сравнивал свое сокровище с другим ребенком, с другой девочкой, чужой, неприятной, и эта девочка была лучше.

Лучше Туси.

Несравнимой. Несравненной.

Лучше!

Не своими как будто глазами, сверху и немного справа, он не смотрел даже – оценивал, словно собирался купить дорогую безделушку и выбирал одну из многих, самую драгоценную. Да, эта, несомненно, хороша – изящная даже в уродливом платье, запястья, щиколотки ломкие, хрупкие, тонкой чистой лепки личико, огромные ресницы, розовато-рыжая нежная прядь вдоль бледной щеки. Статуэточка. Вот – поклонилась слегка, с таким достоинством, будто во дворце родилась, а не в кадушке. И Туся рядом – как дворняжка беспородная: широкошеея, коренастая, коленки в корках – старых и новых, наростами, волосы вечно спутаны, бант сполз на глаза, вот – шмыгнула носом, глядит на новую девочку с веселым любопытством, как на все она глядит, еще раз шмыгнула носом, поправила бант мальчишеским резким движением, просто головой мотнула. На щеке царапина. Под ногтями – вечная конюшенная грязь. Никакой щеткой не вычистишь.

Да разве хоть кто-нибудь усомнится, кто из них маленькая княжна?

Мейзель должен был понять. Сделать выводы. Прямо тогда, в тот самый момент. Но не смог – не смог признаться, что это он во всем виноват. Он. Не Туся. Даже не Нюточка. Только он. Это оказалось трудно – во второй раз. Подойти к зеркалу и, глядя себе в глаза, признать правду. Непосильно трудно. Потому что когда-то давно, так давно, что он не сумел бы сосчитать прошедшие годы и хоть чем-нибудь их измерить, он уже стоял перед зеркалом, крошечным, подслеповатым, и даже черные оспины на амальгаме не могли замаскировать его вину, приглушить хоть немного ее ослепительное сияние… или не вина это сияла, а бритва, опасная, узкая, ледяная, сама себя наводящая, и он помнил, как трясся тогда, несмотря на жару, от холода, ужаса и стыда, и только пальцы, стискивающие бритву, были твердыми и не дрожали.

Пальцы признали его вину.

И бритва признала.

И он сам наконец признал.

А теперь – не мог.

Это было низко – воевать с ребенком, которого когда-то принял. Вынул пусть не из матери, а из кадушки – но вынул, своими руками. Крошечного, горячего, живого. Мейзель до сих пор помнил, как снял с мягкого плисового затылочка налипший смородиновый лист. Руки его помнили.

Это же просто девчонка, совсем маленькая. Никому не нужная. Сирота. Сама налипла, как тот самый листок, так пусть останется, живет – в конце концов, Тусе нужна наперсница, подружка, чтобы было с кем визжать, играя в горелки, сидеть в кровати до самого света, вышептывая первую любовь, – не тебе же она будет рассказывать, старый олух, о мерзавце, который скоро, очень скоро, через какой-то десяток лет (сморгнешь – и не заметишь) посмеет украсть ее сердце? Станет второй Танюшкой, добровольной служанкой, будет любить Тусю, холить, лелеять, нянчить ее детей, ее саму нянчить, когда я умру, – я сам научу, покажу, объясню, как надо, какую жилку прижать, когда болит голова, чем выпаивать, если кашель. Меня не будет, а она останется, будет любить Тусю, пусть только посмеет не… – потому что я ведь умру, как бы ни тщился, ни старался, и Туся останется совсем одна, совсем одна, может быть, через тридцать лет, а может – через секунду, потому что бух-бух-бух – сердце прыгает, там, здесь, всюду, нет, не могу, не могу, это выше моих сил.

Мейзель зажимал мизинец левой руки, стискивал до синевы, замедляя сердечный бой, не бой даже – перебой.

Это низко. Недостойно. Подло даже. Ненавидеть ребенка.

Но он ненавидел.

И все сделал, чтобы Нюточки не было. Чтобы ее сослали. Выгнали. Вернули, откуда вынули, – в приют, в монастырь, к чёрту лысому в ступу.

Он хотел даже, чтобы она умерла. Продумывал подходящий диагноз. Мечтал. Какая-нибудь глотошная позлее. Инфлюэнца. Нет, к чёрту – Тусю еще заразит. Лучше чахотка, как у матери. Скоротечная. Быстро, просто, почти без мук. Я даже буду ее лечить. Обещаю. Буду, Господи, Тусей клянусь! Хотя вылечить просто невозможно.

Княгиня слушать не хотела. Привязалась к Нюточке – и впервые в жизни проявляла чудеса не милосердия (взять в богатый дом воспитанницу было делом обыкновенным, не дар, не милость, а самый заурядный долг), а справедливости. Всё, что раньше получала только Туся, теперь делилось строго пополам: девочки были одинаково причесаны и одеты, их учили одному и тому же одни и те же учителя, и даже перед сном Борятинская целовала их, строго соблюдая очередность: сегодня первая Туся, завтра – Нюточка. Чтобы никому не было обидно.

Любое лакомство тоже разделялось поровну, и когда из Петербурга выписали апельсины (в коробках, набитых стружкой, причем каждый оранжевый угреватый шар был завернут в нежнейшую папиросную бумагу), то княгиня разнимала каждый заморский шар на две части, скрупулезно отсчитывая дольки, чтобы не обделить и не обидеть ни одну из своих дочерей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

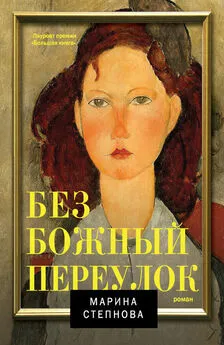

![Обложка книги Марина Степнова - Сад [litres]](/books/1063961/marina-stepnova-sad-litres.webp)

![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/1144373/marina-stepnova-hirurg-litres.webp)