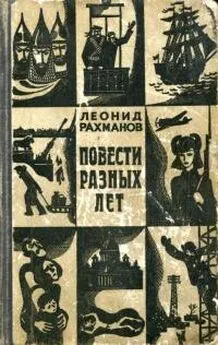

Леонид Рахманов - Повести разных лет

- Название:Повести разных лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Рахманов - Повести разных лет краткое содержание

Повести разных лет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я вернулся к начатой пьесе лишь в 1959 году, когда все было далеко позади — и война и победа. Я просто почувствовал, что мне очень хочется вспомнить Колпино, вернее то, что связалось с ним в моем представлении. Казалось, колпинские впечатления должна была бы затмить, навсегда оттеснить на второй план та большая беда и тот безмерно большой подвиг, которые совершались в Ленинграде. Но вот оказалось, что все последующие годы колпинцы жили со мной и во мне, и я постепенно перестал отделять выросших в моем воображении персонажей от виденных в действительности. Теперь трудно назвать прототипы, да их и не было: герои пьесы сложились из множества черточек разных людей, встреченных в Колпине и не в Колпине, на фронте и не на фронте, в ту пору и много позже, конкретно-же, наверно, они ни на кого не похожи.

Я начал с военной хроники («Эшелон ушел»), постепенно наслаивал и развивал остальное, — только так мог возникнуть и сохраниться колорит места, времени и обстоятельств действия, слепилась, быть может, и неуклюжая и неровная, но житейски естественная, жизненно разнообразная драма. За это я больше всего ценю ее первооснову — колпинские впечатления 1941 года.

1966

СТРЕЛА ПРОВЕСА

Волховстройская повесть

Года два назад я прочел заметку в «Известиях», называющуюся «От Волховской до Саяно-Шушенской». Главный инженер проекта крупнейшей среди действующих и строящихся гидроэлектростанций — Саяно-Шушенской — рассказал о том, что сделано и делается на ее строительстве, где первый бетон уложат в плотину как раз к столетию со дня рождения В. И. Ленина.

В интервью названа цифра мощности этой будущей станции — 6,4 миллиона киловатт. Там не названа мощность Волховской гидростанции в год ее пуска; для сравнения я ее назову: 58 тысяч киловатт. Это значит — в сто с лишним раз меньше мощности будущего гиганта… Меньше в сто раз! И все-таки мы по праву гордились и гордимся первенцем нашей электрификации — Волховской гидростанцией, носящей имя Владимира Ильича Ленина. Не следует забывать, что строилась она после небывалой разрухи и голода, в сложное, трудное время — в первые наши годы без Ленина. О том, чему был я не только свидетелем, но и в какой-то мере участником, я и хочу рассказать.

Начну по порядку. Осенью 1925 года я поступил работать на «Волховстрой». Должность, обязанности у меня были не ахти какие — ученик по монтажу высоковольтной линии электропередачи, но, думаю, не к чему объяснять, как воодушевляла семнадцатилетнего юношу, приехавшего из уездного вятского городка, любая, пусть самая малая причастность к такому передовому строительству. Да тогда и не просто было стать волховстроевцем. В стране безработица, на биржах труда — толпы жаждущих заработка людей… Правда, заработок ученика невелик: двадцать семь рублей в месяц, но если учесть, что, приехав в 1925 году в Ленинград, я жил на пятнадцать рублей, что доказывает сохранившаяся чудом приходо-расходная тетрадка, то можно считать четвертную, да еще с гаком, настоящим достатком.

Но я не гнался за длинным рублем: меня увлекала идея. Кстати, уже на второй месяц работы мое материальное положение изменилось, но об этом после. Сперва о том, что это была за работа и кто были мои товарищи. Весь стодвадцатикилометровый путь от Волхова до Ленинграда разделили на три равных участка; нашей партии (тогда строительные бригады еще называли партиями) достался участок от разъезда Горы близ станции Мга, получившей потом, во время Великой Отечественной войны, особенную известность, до станции Назия, с которой начинаются Назийские торфяные болота, снабжающие дешевым топливом ленинградские тепловые электростанции. Трасса линии электропередачи шла параллельно Мурманской железной дороге: то совсем рядом, в нескольких десятках метров от полотна, то отступая — около железнодорожных станций, платформ, разъездов — на километр-полтора. Во всяком случае, на работу мы ходили по шпалам.

Было нас человек двенадцать, не считая техника и десятника. Четверо русских, один татарин, остальные — подгородные финны, по-ученому — ингерманландцы; когда-то, при Александре Невском, они звались ижорцами и помогли Ярославичу победить и прогнать вторгшихся в Неву шведов.

Имена и фамилии большинства рабочих я позабыл, но характеры и внешность запомнились. Были среди них веселые, шутливые, разговорчивые, были угрюмые и немногословные, но плохих людей, по-моему, не было. Татарин, с которым на первых порах я больше всего общался, крутя с ним вдвоем лебедку, натягивая с ее помощью трос и кабель, был вспыльчив, но отходчив, смешно кипятился и тотчас же с юмором отступал. Ко мне он был неизменно добр, почти месяц мы с ним трудились душа в душу. Не исключено, что как раз в душе он считал и меня татарином, судя по моей фамилии, но имел такт и выдержку не спросить… Через месяц меня от него забрали на повышение квалификации, и я стал работать в подвесной люльке на железных опорах, так называемых анкерных (теперь часто их называют мачтами), и на простых деревянных, П-обра́зной формы, лазая по ним на «когтях». А на лебедку, под начало моего друга-татарина, поставили одного из Лебедевых — у нас было их двое: старший и младший.

Уравновешенный, неторопливо передвигавшийся на кривоватых ногах Лебедев-старший, несмотря на свою птичью фамилию, непреодолимо боялся высоты и потому не годился для верховой работы. Чаще всего он спокойно стоял под опорой, держа конец веревки в руках и, попыхивая цигаркой, страховал верхолаза. На лебедке ему пришлось потруднее: татарин крутил свою рукоятку с азартом, в темпе, требуя таких же усилий и от партнера, что, естественно, вызывало у того недовольство и горячее желание перекурить. Лебедев-старший, чуть не единственный во всей партии, если не считать десятника, любил матерщинку — выругается и непременно добавит, аристократично грассируя: «сказала королева». Впрочем, он ругался беззлобно, скорее из чистого искусства. Что касается финнов, то они бранились вообще крайне редко, только в случаях серьезной аварии или крупной помехи в работе. Когда я полюбопытствовал, почему они ругаются по-русски, а не по-своему, хотя обычно говорили между собой по-фински, они объяснили так: «По-нашему очень страшно выходит…»

Мне трудно сейчас с полной ясностью представлять себе возраст моих тогдашних товарищей. Самому мне лишь в феврале исполнилось восемнадцать, и ближе всех по летам подходил мне Степанов, умелый, бесстрашный, лихой монтер, которому я невольно старался подражать во всем, даже в походке, даже в привычке часто облизывать свои обветренные, потрескавшиеся на морозе губы. Разумеется, я норовил, как Степанов, забравшись на деревянную опору, небрежно сбросить с ног «когти» и, закончив крепление медного провода, толщиной в палец, по-молодецки, с опасной легкостью скользнуть вниз по столбу, обхвативши его ногами. Сломать шею или хребет можно было в два счета, но что делать, если мне адски нравилось, как работал Степанов! Каждое его движение, манера держать гаечный ключ, плоскогубцы, управляться с любым инструментом казались небрежными, а на деле были уверенны и точны. Он был самолюбив, этот Степанов, он везде и во всем хотел быть первым и лучшим, во всяком случае, не хуже тех, кого справедливо считали у нас самыми лучшими, самыми квалифицированными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/1071546/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres.webp)