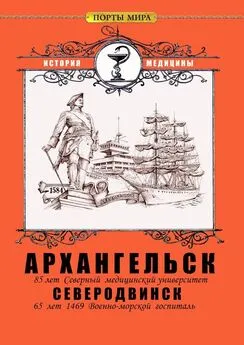

Василий Попов - Архангельск — Северодвинск

- Название:Архангельск — Северодвинск

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:16

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Попов - Архангельск — Северодвинск краткое содержание

Для интересующихся историей военного флота и медицины.

Рабочая группа подготовки альманахов серии «ПОРТЫ МИРА»:

Архангельск — Северодвинск - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возможно не в такой степени, как в 1920-е годы, но торговая эксплуатация промыслового и оленеводческого населения происходит и сейчас, усиливаясь с развитием рыночных отношений. Так, кочую- щие со стадами семьи оленеводов практически не имеют возможности покупать товары в магазине. Все необходимое им доставляет в тундру администрация оленеводческого предприятия, а оплата покупок производится путем вычетов из заработной платы. При этом цены на товары для них значительно выше, чем в поселковых магазинах, и эта разница превышает необходимые расходы на доставку. Однако более существенной формой торговой эксплуатации являются низкие закупочные цены, по которым местные жители вынуждены продавать добытую ими рыбу, мясо, шкуры и другую промысловую продукцию заготовительным организациям и предпринимателям- перекупщикам.

Во многих районах оленеводческие предприятия из-за финансовых трудностей, которые они постоянно испытывают, снабжают оленеводов необходимыми продуктами и снаряжением в совершенно недостаточном объеме. Поэтому особую важность для оленеводов приобрела меновая торговля — часто единственный источник необ- ходимых им товаров и продуктов в летний, а иногда также и в зимний период. В качестве партнеров в этой торговле выступают либо специально путешествующие по тундре предприниматели-торговцы, как в 1920-е годы, либо — в районах освоения — нефтегазодобытчики, выменивающие у оленеводов мясо и рога оленей на различные товары. Данная торговля практически всегда производится несправедливо для оленеводов, которые и сами осознают несправедливость существующего обмена, где торгующие часто используют склонность коренного населения к алкоголю. Помимо того, что обмен идет на некачественные спиртные напитки, оленеводов иногда, грубо говоря, спаивают, чтобы выменивать товар по более выгодным ценам. Так, несколько лет назад в тундрах Республики Коми тушу оленя можно было приобрести за пять литров самогона (Колегов, 2003). Случаи массового отравления жителей аборигенных поселков не- качественными спиртными напитками известны из периодической печати; правда, они имели место не на Европейском Севере, а на Дальнем Востоке.

Таким образом, торговая эксплуатация коренного населения северных окраин России сохраняется в самых разнообразных экономических условиях и воспринимается обществом как неизбежное явление, сопровождающее товарообмен между хозяйствами различных укладов.

Можно считать закономерными потери, которые несет традиционное хозяйство в результате «столкновения с цивилизацией». Тем не менее, вопрос, почему одни этнические общности активно адаптируются к социально-экономической среде доминирующего общества, а другие выбирают путь изоляции, важен и для теории, и в практическом плане. Дилемма «традиционализм — модернизм», поиски «третьего» пути, попытки «снять» противоречие путем диа- лектического синтеза несовместимых противоположностей всегда приводили и по-прежнему ведут к выстраиванию очередной страте- гии «неотрадиционализма». Неясным остается только, за счет чего будет достигнут этот гармоничный синтез, необходимость которого настолько же легко провозгласить, насколько трудно его выполнить. На наш взгляд, продуктивно было бы посмотреть на хозяйственную жизнь северных территорий как на своеобразный экономический симбиоз традиционных и инновационных форм. Его относительная устойчивость достигается не путем поднятия активности традицион- ного сектора и не за счет изобретения нового уклада, сочетающего в себе лучшие черты традиционности и модернизма. Она исторически складывается как территориальное, а точнее — с учетом сезонных ритмов природопользования — как пространственно-временное со- четание разнородных, нередко противоборствующих, но вместе с тем взаимодополняющих компонентов. Приполярная перепись убедительно показала сложную пространственную структуру и взаимозависимость различных групп населения с разным укладом хозяйства и образа жизни. Среди них были и пассивные, и активные, консервативные и склонные к новациям. Так, в Большеземельской тундре малооленные промысловые хозяйства ненцев едва ли могли бы успешно существовать без богатых коми-оленеводов. Коми-ижемцы не могли бы сбывать продукцию своего товарного оленеводства, не имея постоянного контакта с русскими. А колгуевские ненцы не мог- ли бы вести оленеводческое хозяйство на своем острове, если бы их не «эксплуатировали» русские колонисты (Давыдов, 2006).

Собранные и систематизированные материалы Приполярной переписи дают исследователям возможность выстроить схему и понять механизм этого симбиоза различных групп населения и хозяйственных укладов в пределах каждого региона. Это и может быть содержа- нием дальнейших исследований, продолжающих данную работу.

ЛитератураАндерсон Д. 2005. Туруханская переписная экспедиция 1926—27 гг. на перекрестке двух научных традиций. В кн. Туруханская экспедиция Приполярной переписи: этнография и демография малочисленных народов Севера. Отв. ред. Д. Дж. Андерсон. Красноярск: Поликолор. Сс. 7—33.

Давыдов А. Н. 2006. Этнохабитат на краю ойкумены: ненцы острова Колгуев. В кн. Межэтнические взаимодействия и социокультурная адапта- ция народов Севера России. М.: Стратегия. Сс. 34—60.

Колегов М. Г. 2003. План развития оленеводства в МО «Ижемский рай- он» Республики Коми. Проект Северного Форума. Агентство экономической информ., Сыктывкар.49 с.

Скачко Ан. 1934. Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства. Л.: Издательство Института народов Севера. 74 с.

Северный морской Путь и врач Леонид Михайлович Старокадомский

Вступление к работе

Леонида Леусенко

Рупасов П. Г.Северный морской путь — возможно, важнейшая морская магистраль нашей страны. Об этом пути мечтали, начиная с М.В.Ломоносова, многие наши выдающиеся деятели. Путь был востребован в Русско-японскую войну 1904—1905 г., в Великую Отечественную войну. Всегда был нужен как кратчайший путь, сокращающий доставку грузов из Европы в Азию на 10 тысяч км и время пути по сравнению с традиционным через Суэцкий канал — в 13 дней. Открытие и добыча углеводородов на шельфах Баренцева и Карского морей заставляют быть основными разработчиками Северного морского пути нефтегазовые компании, «Норильский никель», Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Чукотку и др.

Первой экспедицией, совершившей «Сквозной проход» (от Владивостока до Архангельска северным путём), стали участники ГЭСЛО, на ледоколах «Таймыр и Войгач» в 1915 г., о чём имеется книга капитана ледокола «Вайгач» Б. Вилькицкого и участника экспедиции, морского доктора Леонида Михайловича Старокадомского (1951 г.). Книга Старокадомского переиздавалась в 1953 и 1959 гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: