Дмитрий Пучков - Русско-японская война 1904–1905 гг. Потомки последних корсаров

- Название:Русско-японская война 1904–1905 гг. Потомки последних корсаров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Питер

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-0703-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Пучков - Русско-японская война 1904–1905 гг. Потомки последних корсаров краткое содержание

Русско-японская война 1904–1905 гг. Потомки последних корсаров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

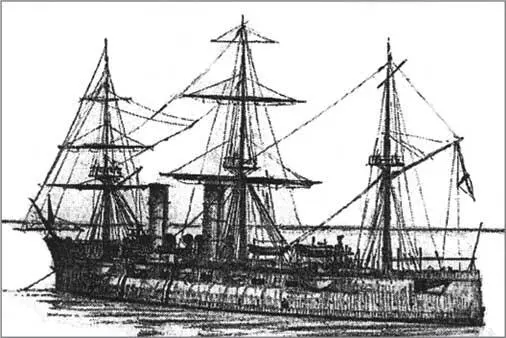

Крейсер «Рюрик» в строю. Рисунок В. Емышева

Появление на свет «Рюрика» заставило многие морские державы пересмотреть свои военные кораблестроительные программы и задуматься о создании «контррейдера» – крейсера, способного догнать «Рюрика» в открытом океане и вступить с ним в артиллерийский бой с хорошими шансами на победу. Особенно обеспокоились англичане, увидевшие в «Рюрике» прямую и реальную угрозу благополучию заморских колоний, а значит, и репутации «владычицы морей».

Лучше всего охарактеризовал сложившуюся в связи с этим ситуацию известный издатель морского ежегодника Брассей:

Наш «Пауэрфул» был обязан своим появлением русскому «Рюрику», но если бы мы знали лучше этого «Рюрика», то не было бы и «Пауэрфула»… Огромные бронепалубные крейсера типа «Пауэрфул», водоизмещением более современных им броненосцев и оснащенные орудийными башнями, не оправдали надежд Британии и более ни в одной стране мира не строились.

Дальнейшим развитием идеи броненосного океанского рейдера был крейсер «Россия» 1896 года спуска, построенный в Петербурге. На первый взгляд «Россию» и «Рюрика» даже трудно отнести к единой серии, настолько большие изменения претерпел первоначальный проект.

Со стапелей Балтийского завода сошел корабль с водотрубными котлами вместо огнетрубных. С третьей машиной «экономического хода», работающей на собственный двухлопастный центральный винт. Значительно усилена была и броневая защита нового крейсера – орудийные казематы «России» уже имели броневые траверзы. Повышение живучести ходовой установки достигалось за счет распределения котлов системы Бельвилля по четырем изолированным котельным отделениям. Скорость нового крейсера по испытательным данным составила 19,74 узла. И разумеется, уже не шло и речи об использовании парусов. По сути дела, «Россия» была первым безрангоутным крейсером отечественной постройки.

«Россия» дебютировала в Англии на знаменитом Королевском параде на Спитхэдском рейде, где прибытие крупной, стройной четырехтрубной красавицы произвело настоящий фурор. И так же, как в свое время «Рюрик», «Россия» была признана лучшим в мире из крейсеров на свой год спуска.

Третий в серии русский рейдер – броненосный крейсер 1-го ранга «Громобой» – был спущен на воду в Петербурге в 1899 году. И усовершенствований относительно прототипа имел еще больше. Дополнительная третья машина сравнялась у него по мощности с основными. Английская «гарвеированная» броня, которую несла «Россия», уступила место более прочной, закаленной по методу Круппа. В результате чего появилась возможность облегчить броню, слегка уменьшив толщину броневого пояса, а выигрыш в весе позволил рациональнее защитить казематную артиллерию.

По проекту «Громобой» не должен был уступать в скорости «России». Но фактически благодаря использованию на испытаниях третьей машины новый крейсер показал на пол-узла больше.

При всех конструктивных различиях русские океанские рейдеры имели общий архитектурный тип. Высокий борт с выраженным полубаком и довольно полные обводы в оконечностях корпуса были наглядным свидетельством великолепных мореходных качеств. Равномерное, по всей длине корпуса, расположение артиллерии в палубных установках и бортовых казематах давало возможность обстреливать цель при любой ее позиции как минимум из одного орудия главного калибра и нескольких – среднего.

Кстати, подобное рассредоточение артиллерии по корпусу корабля, традиционное еще со времен парусного флота, нередко критиковалось флотоводцами. Дело в том, что в этом случае в бою бездействует артиллерия нестреляющего борта. Но именно при таком распределении вооружения крайне маловероятен вывод из строя более одного орудия при одном попадании вражеского снаряда.

Если у «Рюрика» артиллерия главного и среднего калибра рассредоточена примерно на 80 % длины корпуса, то у «России» и «Громобоя» разнесение орудий еще больше.

От броненосных фрегатов минувших времен было унаследовано расположение очень компактной боевой рубки и командного мостика позади фок-мачты. Минимальный объем надстроек обеспечивал низкую вероятность прямого попадания снаряда в бою. Но не только! Это еще и свидетельствовало о достаточных объемах внутренних помещений.

Кроме того, все рейдеры обладали большим коэффициентом удлинения, который придает кораблям ту стремительную стройность, что с конца девятнадцатого столетия отличает представителей крейсерского класса от прочих.

Иное дело – японские броненосные крейсера. Предназначенные для плаваний в тех же тихоокеанских водах, они создавались в соответствии с совершенно другими требованиями.

Доктрины рейдерской войны как таковой Япония не имела. Зато располагала достаточно удобными пунктами базирования во всех крупных прибрежных городах своего архипелага и к тому же рассчитывала вскоре обзавестись дополнительными стоянками в Китае и Корее. Поэтому дальность плавания, выносливость и способность к длительному «полубездомному» существованию с опорой на портпункты с неразвитой инфраструктурой не выдвигались в качестве основных требований к хорошему крейсеру.

Верные ученики англичан, японские флотоводцы, ценили в крейсерах преимущественно эскадренные качества. Например, мощь орудийного залпа, особенно бортового. А также довольно тяжелую бронезащиту – максимально полную, лишь чуть потоньше, нежели у ровесников-броненосцев, – позволяющую использовать соединение броненосных крейсеров в бою в качестве авангардного мобильного «крыла» линейного флота. И все это желательно при минимальном водоизмещении, поскольку чем меньше водоизмещение, тем дешевле обходится державе создание и содержание корабля. Нация рационалистов, готовясь к большой войне и обильно пользуясь иностранными кредитами, вынуждена была вовсю экономить на собственном флоте.

В отличие от казематированной и палубной артиллерии, принятой у русских рейдеров, японцы предпочитали устанавливать главный калибр в бронированных башнях. Благодаря этому огонь по цели могли вести от двух до четырех мощных орудий одновременно. Но какова цена этого несомненного боевого преимущества! Для установки довольно тяжелых броневых башен по тому же типу, что и у эскадренных броненосцев, только не с двенадцатидюймовой, а с восьмидюймовой артиллерией, нужна относительно небольшая высота борта в носовой и кормовой оконечностях корпуса. Иначе при ограниченном водоизмещении возникнут проблемы с остойчивостью. А слишком плоский корпус – свидетельство не самой лучшей мореходности. Короткий перегруженный бак и низкий ют, большие размахи крена на волнении, вода, буквально потоками гуляющая по верхней палубе в штормовую погоду… Стоит ли удивляться, что перспектив сражаться в шторм такой крейсер будет тщательно избегать?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: