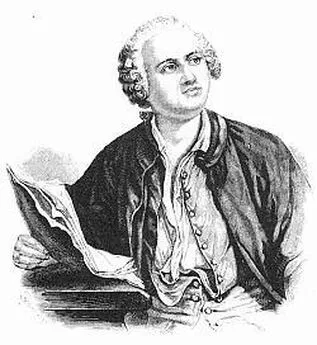

Михаил Ломоносов - Жажда познания. Век XVIII

- Название:Жажда познания. Век XVIII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ломоносов - Жажда познания. Век XVIII краткое содержание

Жажда познания. Век XVIII - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За семь лет до открытия Московского университета в Петербурге М. В. Ломоносов прочёл впервые в нашей стране лекцию студентам на русском языке. С момента своего основания лекции в Московском университете русскими преподавателями читались на русском языке, в то время как в качестве языка науки всюду в Европе господствовала латынь. Ученик М. В. Ломоносова И. Н. Поповский в лекции, открывшей занятия на философском факультете, мог с гордостью сказать об успехах в разработке русской научной терминологии: «Нет такой мысли, кою бы по-российски изложить было невозможно!»

Московский университет с первых дней отличался демократическим составом своих студентов и профессоров. Это во многом определило широкое распространение среди учащихся и преподавателей передовых научных и общественно-политических идей.

Уже в преамбуле указа об учреждении университета отмечалось, что университет создан «для генерального обучения разночинцев». Среди первых студентов, принятых в 1755 году, не было ни одного дворянина. Решая проблему подготовки учащихся для обучения в университете, когда не было фактически среднего образования в стране, М. В. Ломоносов в письме к И. И. Шувалову подчёркивал, что университет без гимназии, как «пашня без семян». Университетские гимназии для дворян и разночинцев обеспечили Московский университет нужным числом студентов. По их примеру гимназии в XIX веке были открыты во многих городах России.

Отстаивая демократические взгляды на образование и просвещение, М. В. Ломоносов указывал на пример западноевропейских университетов, где было покончено с принципом сословности: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды». За вторую половину XVIII века из 26 русских профессоров, которые вели преподавание, только были выходцами из дворян. Следует заметить здесь, что в отличие от Академии наук набор преподавателей из числа иностранцев не был столь удачен, как это было в период создания Петербургской Академии наук. В XVIII веке состав студентов был в основном разночинский, хотя дворяне, особенно мелкопоместные, охотно шли в университет. Наиболее способных студентов для продолжения обучения стали посылать в зарубежные университеты, укрепляя контакты и связи с мировой наукой.

Выдающуюся роль с момента своего основания Московский университет играл в доле распространения и популяризации научных знаний. На лекциях профессоров университета и диспутах студентов могла присутствовать публика. В апреле 1756 года при Московском университете на Моховой улице (ныне проспект Маркса) были открыты типография и книжная лавка. Тогда же стала выходить дважды в неделю первая в стране неправительственная газета «Московские ведомости», а с января 1760 года первый в Москве литературный журнал — «Полезное увеселение». 3 (14) июля 1756 года «Московские ведомости» сообщали, что в только что созданной библиотеке университета открыт доступ «для любителей наук и охотников чтения каждую среду и субботу с 2 до 5 часов».

Просветительская деятельность Московского университета способствовала созданию на его базе или при участии его профессуры таких крупных центров отечественной культуры, как Казанская гимназия (с 1804 г. — Казанский университет), Академия художеств в Петербурге (до 1764 г. в ведении Московского университета), Малый театр. В XIX веке по инициативе университета возникли первые научные общества — «Испытателей природы», «Истории и древностей российских», «Любителей российской словесности», Исторический, Политехнический, Изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) музеи, Зоологический сад и другие культурные заведения.

В XVIII веке в стенах Московского университета учились и работали замечательные деятели русской науки и культуры: философы Н. Н. Поповский, Д. С. Аничков, математики и механики В.К. Аршеневский, М.И. Панкевич, медик С. Г. Зыбелин, ботаник П. Д. Вениаминов, физик П. И. Страхов, почвоведы М.И. Афонин, Н. Е. Черепанов, географ X. А. Чеботарёв, филологи и переводчики А. А. Барсов, С. Хальфин, Е. М. Костров, правоведы С.Е. Десницкий, И. А. Третьяков, издатели и писатели Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, В. А. Санковский, Н. Н. Бантыш-Каменский, архитекторы В. И. Баженов и И. Е. Старов.

Соединение в деятельности Московского университета задач образования, науки и культуры превратят в дальнейшем университет в «средоточение российского просвещения», один из крупнейших центров мировой культуры.

Документы, публикуемые в этом разделе, можно разделить на три группы: 1) учреждение и открытие университета, 2) мемуары первых университетских студентов и 3) деятели русской науки и культуры второй половины XVIII века — питомцы Московского университета.

Подборка документов об истории Московского университета в первые пятьдесят лет его работы открывается письмом М. В. Ломоносова И. И. Шувалову, которое датируется июнем—июлем 1754 года. Такая датировка объясняется тем, что М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов обсуждали структуру создаваемого университета накануне подачи меценатом представления в Сенат об учреждении Московского университета (19 июля 1754 г.). В результате в ломоносовский проект были внесены небольшие изменения как редакционного, так и смыслового характера. Последние, например, заключаются в сокращении числа профессоров на философском с 6 до 4 и объединении нескольких дисциплин в руках того или иного профессора.

Сравнение письма М. В. Ломоносова и указа императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Московского университета и двух гимназий, а также «проекта по сему предмету» неоднозначно показывает на огромную роль великого русского учёного в организации университета в Москве. Указ изобилует характерными для абсолютизма XVIII века ссылками на «общее благо», на «пользу и благополучие всего отечества», «пользу общего житья человеческого», «народное благополучие». Влияние века Просвещения просматривается и в преувеличенном восхищении перед наукой — «всякое добро происходит от просвещённого разума», стремлении «способом пристойных наук возрастить в пространстве империи нашей всякое полезное знание». Указ включает в себя постановляющую часть с пространным объяснением причин учреждения Московского университета и проект положения о его организационной структуре и принципах работы. Из многих положений об устройстве университета, которые отмечались выше, обратим внимание на неподсудность «университетских людей» каким-либо судам без решения на то директора; на запрещение принимать в университет «никаких крепостных и помещиковых людей», пока господа не освободят их от крепостной неволи, на отсутствие на первых порах права «производить в градусы», то есть присуждать учёные степени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: