Михаил Коршунов - Мальчишник

- Название:Мальчишник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-265-00571-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Коршунов - Мальчишник краткое содержание

Мальчишник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Со школой у Левы отношения были не однозначными. Для него имело решающее значение — компетентность учителя, его доброта и отзывчивость, уважение к ученику. Предельно критичным был Лева к предметам и программам, которые, как он считал, устарели, отжили и которые попросту съедали время, отпущенное человеку на активную творческую деятельность. Лева не просто дорожил своим временем, а страстно дорожил, и негодование его тоже было страстным.

Ведь сколько раз я сам должен был бросать интересующие меня занятия и дела, в которых я с упоением забывал все, в которых я вырастал, жил, чтобы тратить золотое время на надоедливые занятия, которые мне были совершенно не нужны. С какой жалостью и состраданием, возясь с сухими учебниками, я смотрел на свои остальные, жаждущие продолжения, любимые дела! Разве это образование? Разве при таком отношении к делу и при таком положении можно забрать хоть что-нибудь в голову? Никогда! Это — тюрьма!!!

Лева ставит три восклицательных знака. И еще — обратите внимание на то, что слово «тюрьма» у Левы — это предел всему: ненужная одежда, ненужные схоластические занятия, бездеятельность, бездуховность. Читая теперь Левины записи о школе, о преподавании в ней, мы поражались: как же все современно! Нынешняя школьная реформ, преобразование учебного процесса, продиктованные временем, — Левины строки, почти полувековой давности, они ведь об этом! Строки опять же мальчика, ученика.

Нужно знать многое. Но если эти знания до самой смерти твоей не дадут тебе ничего полезного и не смогут быть помощью твоему основному делу, то они тогда и не нужны!!! (Опять три восклицательных знака.) Но знать только для того, чтобы держать груз в голове, как пустой балласт, а не иметь возможность применять его, это — рабство, тупое преклонение перед наукой. Зачем же тогда человечество имеет лозунг — без практики наука не существует! В школе мы больше получаем такие знания, которые без практики в жизни все равно забываются, а, следовательно, большая часть времени проходит зря… А ведь если бы в школах было все целесообразно и соответствовало здравому изучению только необходимых знаний для всех, а потом изучение нужных и полезных знаний для каждого в отдельности ученика, в связи с его склонностями и взглядами на научную работу… взглядами на будущее и здравому интересу… то разве приходилось бы учителям ставить плохие отметки и драть горло на баловавшихся воспитанников? Не все зависит от учеников, кое-что зависит и от самого построения учебы в школе!.. Я за разносторонние знания только в том случае, когда из всех их можно извлечь пользу, когда они по крайней мере дополняют друг друга и взаимно помогают. Видимые же разносторонние знания, без применения и пользы от них, это не знания, а… пустота!

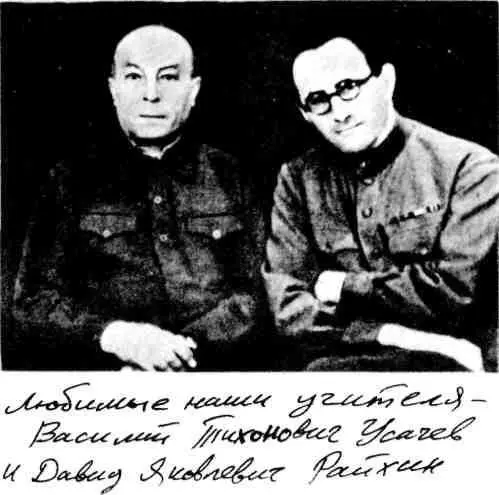

Вот так категорически завершил Лева полемику о школьном образовании тех лет. У меня впечатление, что не померкли от времени эти Левины строки и переживания. А любимыми учителями Левы всегда были наш классный руководитель Василий Тихонович Усачев и Давид Яковлевич Райхин.

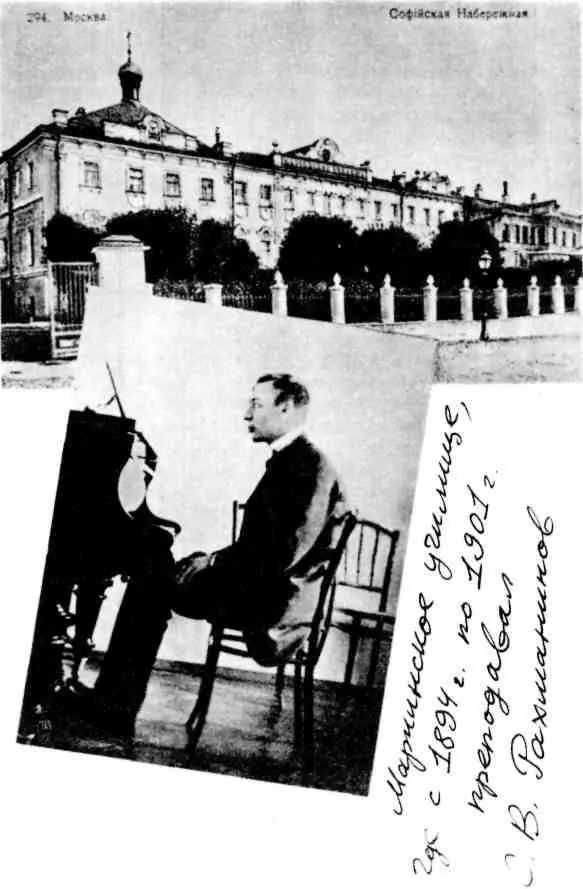

РОЯЛЬ РАХМАНИНОВА

Я был поражен, и Вика была поражена, и Олег — в актовом зале школы, на той самой сцене, на которой проходили школьные выступления, на том самом рояле, на котором часто играли наши ребята, выступал и играл… Сергей Васильевич Рахманинов! «Музыкант высочайшей одухотворенности, лиричности, гибкой ритмики, народных распевов и многообразных претворений колокольных звучаний». Один из крупнейших музыкантов на рубеже XIX—XX веков.

Рахманинов был преподавателем музыки в московском Мариинском училище дамского попечительства. Так тогда называлась наша 19-я школа. Вот откуда сохранились огромные старинные зеркала, в которые с нескрываемым удовольствием смотрелись наши девочки, пальмы в кадках, высокие белые двери с наложенным орнаментом и с большими толстыми стеклами. В канцелярии — очень древнего вида огромный кожаный диван: похож был на карету, только что без крыши. В коридорах — старинные кафельные печи, из них несколько высоких, круглых, из черного железа. На втором этаже, в левом крыле здания, размещалась когда-то домовая церковь. Имела купол и крест. На третьем этаже, конечно, были дортуары, не исключено — и наш «маленький классик», как называл его Левка, из окошек которого так удобно было вылезать на крышу, — тоже был дортуаром. И вот почему в школе имелись прекрасные рояли — тоже от прежних мариинских времен. Стояло и несколько пюпитров.

Выпускница Мариинского училища Мария Челещева вспоминала: Сергей Васильевич преподавал теорию музыки, и часто «скромный хор воспитанниц пел под его изумительный аккомпанемент», и уже на склоне лет, всякий раз слушая музыку Рахманинова, она видела его сидящим на эстраде в училище (эстрада сохранилась, только мы уже в наши 30-е годы называли ее сценой) и аккомпанирующим хору. И что любовь Рахманинова к ученикам проявлялась в том, что он играл для них. Однажды приехал с профессором Александром Борисовичем Гольденвейзером. Они играли на двух роялях первую сюиту Рахманинова. Музыка эта привела воспитанниц «в необычайный восторг, в особенности последняя часть, в которой звучала тема праздника на фоне колокольного звона».

Жил Сергей Васильевич, будучи преподавателем Мариинского училища, одно время на Арбате в Серебряном переулке, в доме Погожевой. Может быть, здесь он и написал для воспитанниц шесть хоров для женских (или детских) голосов, составивших отдельный сборник. В произведениях звучит юношеское восприятие жизни. Хор «Сосна» написан на слова Лермонтова, и завершающий сборник поэтический гимн «Ангел» — тоже на слова Лермонтова.

Я подумал, какое памятное совпадение — и в нашей школе, в наши годы Лермонтов был среди любимых поэтов: мы учили его стихи, кто больше выучит. Пример тому — тетрадь XIV Левиного дневника:

1 июня к Димику явился Вовка Гуревич, и мы стали готовиться к устной литературе. Вовка, имея просто невообразимую память, с которой он запоминал с пару раз длиннейшие стихотворения, ввиду подготовки к завтрашней «стычке» с Давидом Яковлевичем, орал нам все известные ему стихи Лермонтова и Некрасова. Сияя во всю пасть, он трещал, не сбиваясь, одно стихотворение за другим. Мы с Димкой, словно ошалелые, с удивлением уставились на него и поражались его энергии и памяти.

— Смотри, Димка! — не удержался я. — И ведь нигде не собьется. Вот память у подлеца!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Коршунов - Девять возвращений [Повести и рассказы]](/books/1060233/mihail-korshunov-devyat-vozvrachenij-povesti-i-rass.webp)