Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России

- Название:Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фолио

- Год:2018

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-8091-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России краткое содержание

Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторые мысли Гринфельд развила Вера Тольц, также рассматривая Петровскую эпоху. Главный тезис Тольц заключался в том, что Петровские реформы одновременно «заложили основы и факторы ограничения для дальнейшего возникновения нации в России» и конструирования ее национальной идентичности. Говоря об основах создания нации и национальной идентичности, Тольц обращает внимание на секуляризацию государства и системы образования, а также на возникновение идеологии государственного патриотизма, которая взлелеяла лояльность имперских подданных к своему государству. Препятствиями к возникновению нации стали консолидация в руках Петра самодержавной власти, укрепление института крепостничества и дальнейшее географическое расширение империи. Тольц отметила, что к моменту восхождения Петра на престол традиционная русская идентичность, которая держалась на православии, уже распадалась. Перенимая эстафету от Хоскинга, она присовокупляет к анализу старообрядческий раскол, обратив внимание на оппозиционное отношение раскольников к секуляризации государства и их глубокую неприязнь к Западу. В отличие от Гринфельд, Тольц сосредотачивается не столько на дискурсе эпохи, сколько на реформах Петра І, которые изменили характер и структуру российского общества, тем самым внеся вклад (по большей части в отдаленной перспективе) в конструирование русской национальной идентичности [140] См.: V. Tolz. Russia, с. 23–44.

.

Юрий Шевелёв

И Гринфельд, и Тольц немалое внимание уделили роли, которую в петровском реформировании российской политической жизни, высокой культуры и науки играли выпускники Киево-Могилянской академии. В обоих исследованиях они представлены как трансляторы новых западных идей и кадров, которые помогли расшатать старую московскую культуру. Кто же были эти киевляне на имперской службе, какой идентичности придерживались и как осуществили свою интеллектуальную «пересадку» с киевской почвы на санкт-петербургскую? Эти вопросы первым в научных кругах поставил Юрий Шевелёв, рассматривая жизнь и творчество действительного петровского идеолога, выпускника, а со временем ректора Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича. В 1954 году под псевдонимом «Юрий Шерех» Шевелёв опубликовал статью про Феофана Прокоповича как писателя и проповедника киевского периода [141] «On Teofan Prokopovič as Writer and Preacher in His Kyiv Period»; впервые — в Harvard Slavic Studies 2 (1954), с. 211–223; переиздано в кн.: Georg Y. Shevelov, Two Orthodox Ukrainian Churchmen of the Early Eighteenth Century: Teofan Prokopovych and Stefan Iavors’kyi, Cambridge, Mass., 1985.

, в которой подверг сомнению традиционный в исторической науке о России способ интерпретировать Прокоповича только как идеолога Российской империи. Опираясь в большей степени на рассмотрение трагикомедии «Владимир» (1705), Шевелёв доказывает, что должным образом понять ее автора можно только если учесть его произведения киевского периода, ведь именно в это время Прокопович зарекомендовал себя как местный патриот, а его тогдашние сочинения входят в золотой фонд украинской литературы. Шевелёв отметает выводы как Петра Морозова и Николая Тихонравова, так и советского литературоведа Григория Гуковского, — все они считали, что фигура Владимира символизировала образ Петра. Скепсис Шевелёва нашел поддержку в трудах Алексея Соболевского, а более всего — Ярослава Гординского [142] См.: Ярослав Гординский, “Владимир” Теофана Прокоповича, Записки Научного общества им. Шевченко 130 (1920), с. 43–53. Краткое изложение дискуссии касаемо идеологического и политического лейтмотива пьесы и оценки аргументов Шевелёва см. в: Francis Butler, Enlightener of Rus`: The Image of Vladimir Sviatoslavich across the Centuries, Bloomington, Ind., 2002, с. 117–152.

, по мысли которых Владимир, наоборот, олицетворял образ Ивана Мазепы, а не русского царя.

Феофан Прокопович

Алексей Соболевский

Через почти четверть столетия ко взглядам Шевелёва вернулся ведущий западный специалист по Петровской эпохе Джеймс Крейкрафт. В статье «Новый взгляд на киевский период Прокоповича» он доказывал, что в течение киевского периода Прокопович одновременно был «не только поборником украинского национализма, но и своеобразным зачаточным идеологом петровской империи» [143] James Cracraft, Prokopovyč’s Kiev Period Reconsidered, Harvard Ukrainian Studies 2, № 2 (June 1978), с. 138–157, в частности с. 139.

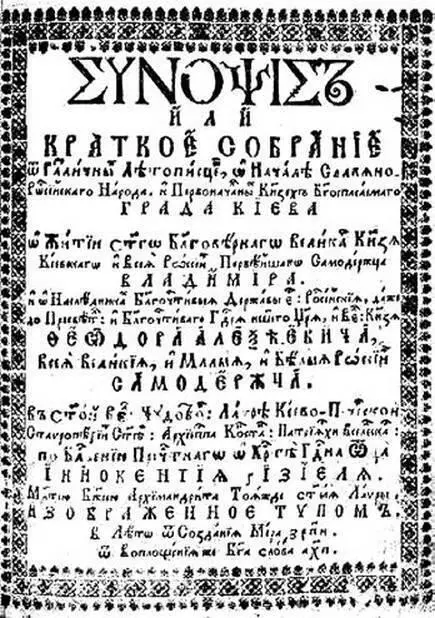

. Фактически же Крейкрафт привел мощные доказательства другого тезиса, полностью отрицающего первый. Приняв во внимание «всероссийские элементы» в произведениях Прокоповича, написанных до 1709 года, Крейкрафт проследил их до «Синопсиса» 1674 года, вписав киевский период творчества Прокоповича в контекст российской имперской мысли. Он утверждал, что всероссийских взглядов Прокопович придерживался еще в своих киевских трудах.

«Синопсис». Титульный лист издания 1680 г.

Иной подход к выяснению места этого писателя в русской культуре предложил Макс Окенфус, указав на «огромный культурный разрыв между Феофаном и большинством тогдашних россиян» и представив Прокоповича как фигуру, глубоко укорененную в гуманистическую и классицистическую культуру киевского сообщества ученых [144] См.: Okenfuss, The Rise and Fall of Latin Humanism, с. 110–119.

. Прокопович, разумеется, имел не одну идентичность, исследователи правильно указывают на разнообразие культурных ценностей, а также этнонациональных и политических лояльностей в его произведениях. Благодаря хорошему образованию и таланту он умел метко выражать и формулировать эти лояльности. Поэтому, вместо того, чтобы выискивать, во что «на самом деле» верили или не верили Прокопович и другие киевляне в Петербурге, куда более продуктивно рассматривать их произведения и декларации как проявление целого спектра политических и культурных идентичностей, которые принимала и поддерживала новая имперская элита.

В этом разделе я собираюсь достичь двух целей. Во-первых, указать на источники многих понятий, которые распространились в петровские времена еще в период до 1654 года, и тем самым поместили эпоху Петра в контекст более древних идентичностных проектов. Это то, чем пренебрегает большинство историков, изучая Петровскую эпоху с точки зрения ее влияния на дальнейшие процессы. Во-вторых, исследовать взаимосвязь между национальными и имперскими элементами «общероссийской» идентичности, рассмотрев вклад киевских интеллектуалов, осевших в Киеве и Петербурге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Плохий - Чернобыль: История ядерной катастрофы [litres]](/books/1056718/sergej-plohij-chernobyl-istoriya-yadernoj-katastrof.webp)

![Сергей Плохий - Человек, стрелявший ядом [История одного шпиона времен холодной войны]](/books/1074232/sergej-plohij-chelovek-strelyavshij-yadom-istoriya-od.webp)

![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/1145414/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk.webp)