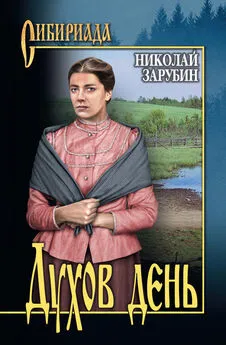

Николай Зарубин - Духов день

- Название:Духов день

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-9161-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зарубин - Духов день краткое содержание

Духов день - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот Ерофеевич. В войну сидел на брони, мантуля, как каторжный, в одном из поселков лесорубов в Присаянье, спуская по ледяным дорогам лес с тем, чтобы лес тот, уложенный штабелями на реке, вместе с ледоходом пошел вниз, к своему месту назначения. И шел с ним Ерофеевич – в ватнике, по пояс мокрый от воды и от собственной мочи. Заваливало его обрушивающимися штабелями, тонул промеж лесин в ледяной воде, глотал спирт, чтобы не замерзнуть или, по крайности, не простыть. Месяцами не был дома. Трех дочерей принесла ему безголосая и безответная русская баба, а сама утонула в обыкновенной кадке с водой – случай и рядовой, и непостижимый с точки зрения нормальной логики.

Петро Васильевич слушал и глядел на Ерофеевича глазами сострадательными. А ведь такие лица он видел – лица старшего поколения. Истинно русские. Подмалевывал и подмазывал. Высветлял и затемнял, добиваясь искусственной красивости, свойственной фотографическому изображению, или отображению внешнего неживого облика человека. Подгонял под стандарт, различая индивидуальные особенности. Стремился выделить эти особенности, чтобы представить человека на снимке как бы вживе. Торопился «гнать вал», доводя свое маленькое производство до промышленного размаха. А вот чтобы остановиться… о том подумалось невзначай, сейчас, в эту минуту и на этом месте, и мысль такая показалась нелепой, не втискивающейся во всегдашний ритм его жизни.

«Или все не так, как должно было быть, или надо жить, как жил, потому что изменить уже ничего нельзя, – обозначилось в его сознании. – Неужели уход бабы так его задел?.. Да нет же, и с ней, и без нее он оставался тем, кем был, и останется таким же, ведь подобную Томке женщину и воспринимать-то всерьез нельзя!..»

– Ты, Васильич, первый, кому я так-то повествую, – говорил между тем старик. – Вот читаю ту правильную книжку про Дерсу Узала – и вся моя жись перед глазами. И плачу иной раз. Я не кляну войну и чижолую работу на лесу, я тайгу-мать вспоминаю, вить, ежели б не она, тайга-то, и меня-то здеся с тобой не было, и войну-то не вытянули, и топтал бы немец землю нашенскую.

– Так, может, немец, он – ничего? – раззадоривал Ерофеевича Петро Васильевич. – У меня вон камера германская, так цены ей нет.

– Машины, Васильич, камеры разные они, может, делать и умеют, но жалости нашей не знают – это беда…

– В чем же беда?

– В том и беда, – продолжал философствовать старик. – Предположим, ты меня жалеть, – это я всегда чувствую и понимаю. И Дуська меня жалет, хоть и трусы мои стирать несогласная. И все мы жалем друг дружку, а в них того нетути. Они сами но себе, и кажный для себя в отдельности. Быдто есть люди, и нет их. Люди-то общей жалостью живы. Я вот схоронил свою разлюбезную – и быдто простыл душою-то. А тут один сусед пришел, принес кусок сала. Другой подтянулся – припер ведерко огурчиков. Соседка забежала – хлебца свежего каравай подкинула. Хотел я было запить, да народ не дал, обступил, говорит, мол, че-эт ты, Григорий, делашь-то: детки малые у тя, подымать надобно. А у немца не так: сдохни ты, сусед картошки горячей чашку не принесет…

– Откуда ж тебе знать-то про это?

– Видел я, как они промеж собой друг к дружке относились – военнопленные то есть. Начиная с сорок третьего нагнали их к нам эшелонами, так мерли как мухи. Мерли не от того, что кусать было нечего, а от того, что грызли друг дружку. Мы же их и разнимали, и откармливали – от себя отрывали. Русский, он завсегда жил жалостью…

– Любовью то есть к ближнему?

– Именно. И вера у нас така – любвиприимная…

– Какая-какая? – заинтересовался Петро Васильевич.

– Любовь принимающая то есть.

– А-а-а… Так ты, значит, верующий?

– Русский человек не может быть неверующим. Если не верит, то и не русский.

Разговорившись, Ерофеевич даже как бы расхрабрился. Даже тон его сделался как бы снисходительным, а в голосе зазвучали даже как бы наставительные нотки. Петру Васильевичу все это начинало нравиться, и он теребил старика дальше.

– Ну а Томка моя, что о ней-то думаешь?

– Томка твоя – хорошая, но пропащая. С тобой или без тебя – все одно пропащая. Не щас, так немного погодя бы ушла. Цыганская кровь в ней бродячая.

– Так она ж наполовину русская?

– Вот то-то, что наполовину. С энтой половиной ты и жил, а друга – завсегда далече от тебя пребывала…

«Поразительно, – думал Петро Васильевич. – А я-то, дурак, все про Дуську да про трусы…»

И он засмеялся громко, от души, и долго не мог успокоиться. Затем поднялся, пошел в лабораторию, откуда вышел с подсветками под мышкой, со штативом, с фотоаппаратом на шее.

Ерофеевич понял, что его собираются снимать, и повернулся на стуле, подбоченился, вскинул голову, застыл глазами.

– Ах, Ерофеич, ах, молодец! – чуть ли не застонал от удовольствия Петро Васильевич. – Так и сиди не двигайся, а я сейчас…

Засуетился, забегал; что-то вспыхнуло, что-то щелкнуло, что-то прожужжало, и съемки закончились.

– Ловко ты, Васильич, – умилился старик. – Тока и сказать, что мастер…

Видно, доволен был и хозяин. Пошел к шкапчику, поставил перед Ерофеевичем стакан. Налил водки. Сказал просто, как говорят хорошему товарищу, которого много лет не видели:

– Давай выпьем мою меру… А ночевать будешь у меня.

Они чокнулись, Петро Васильевич влил в себя горькую легко, будто воду. Ерофеевич тянул долго – долго затем отдыхивался. Быстро пьянел. И уже заплетающимся голосом лепетал:

– Я тебя, Васильич, жалел, не хотел говорить… Томка-то твоя еще добавила, мол, еще какой поганец выискалси-и-и… Эт про тебя-то: поганец…

– Наверно, Паганини? – догадался Петро Васильевич.

– Во-во, энто самое поганое слово…

Сироты

Баба Поля вставала рано. Привычка эта давняя, с детских лет, когда, оставшись без родителей, пошла по чужим людям – в няньки, стряпухи, в поле, стайку, в огород. Куда пошлют и где могли пригодиться ее руки.

Баба Поля женщина простая, проще не бывает. Соседки любят ее за трудолюбие, за безотказность, за трудную судьбу, хотя грешок за ней водится, и немалый, – выпивает. Однако дела при том не забывает – и о том ведомо соседкам. Достаточно взглянуть за покосившийся заплот ее огорода, где на грядках ни единой травиночки, зато есть все, что имеет всякая уважающая себя хозяйка: лучок, морковочка, свеколка, горошек, редечка, картошечка.

Из бедности она так и не выбилась, и дело здесь не в выпивке: при ее трудолюбии и на горькую хватало бы, – не задалась судьба.

Замуж пошла за мужика сурового, сильного, пошла, потому что он того захотел: сильному нужна была и хозяйка под стать – выносливая, работящая, безответная, и нажить бы им богатство, да погиб рано. Будучи лесником, угодил в лапы медведю – и нет мужа. Привезли его, сердечного, в санях, поплакала-поголосила – и рюмочку взяла. Все выдержала в жизни, а этого не смогла – не задалась судьба, и только!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/1081370/chromewitch-duhov-den-si.webp)