Игорь Лощилов - Свержение ига

- Название:Свержение ига

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Армада

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7632-0648-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Лощилов - Свержение ига краткое содержание

К. Маркс. Секретная дипломатия XVII века. Роман Игоря Лощилова повествует о том, как под руководством московского князя Ивана III боролась Русь за окончательное освобождение от монгольского ига.

Свержение ига - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— То-то верно сказал, государь! — зашумели развесёлые голоса. — В нашем обычае две вещи не завещаются: чарка медвяная да баба румяная! И мы в этот раз не станем пить, подождём твоего часа.

Шла в тот вечер большая гульба по всей Москве. Великий князь приказал выкатить на улицы бочки с мёдом. Подняли свои ковши Матвей с Семёном за победу над басурманами и не забыли, по старому русскому обычаю, помянуть тех, кто остался лежать на приокских заливных лугах да на алексинском пепелище...

Часть вторая

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

Глава 1

ДВА ПОСОЛЬСТВА

Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку,

Коль ругнуть, так сгоряча,

Коль рубнуть, так уж с плеча!

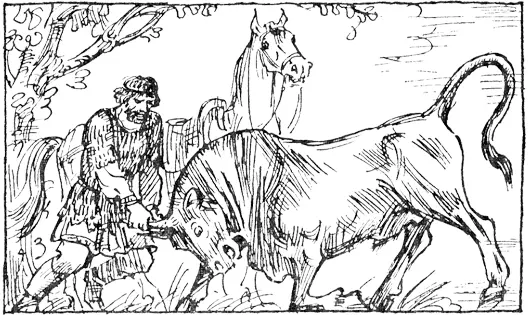

А. К. ТолстойМолодое Московское государство, казалось, только и ждало того, чтобы после сурового отпора ордынским полчищам в 1472 году гордо заявить о своей силе. Словно большой магнит, стало оно притягивать к себе лежащие окрест земли. В конце того же 1472 года встала под его руку пермская земля, на следующий год лишилось последних остатков вольности Ярославское княжество, ещё через год московский князь купил у своих дальних родичей остававшуюся в их руках половину Ростова, и некогда славное княжество тоже отошло к Москве.

Приобретя почти всю Северо-Восточную Русь, Иван III сделал следующий решительный шаг: полностью прекратил выплату дани правителям Большой Орды. Время для такого шага было выбрано как нельзя кстати — хан Ахмат затеял войну с Крымской ордою, и сил, чтобы отстоять свои права, у него тогда не оказалось. А рука Москвы протянулась дальше, на север, к богатой новгородской земле, которая по своим размерам намного превышала Московское княжество. Господин Великий Новгород — глава всей северной Руси — раздирался междоусобной борьбой, его вольность была кажущейся, ибо заправляла всем там на деле боярская верхушка. А она не желала строгой власти московского князя и, соблазняясь лёгкими посулами польского короля, хотела отторгнуться от Москвы. Тогда Иван III двинулся со своими ратями к Новгороду и в начале 1478 года покорил его.

На очереди была псковская земля. С нею дело следовало вести по-другому. Псковичи, стиснутые между Литвою и Ливонским орденом, нуждались в московской защите и признавали над собой власть великого князя, хотя и сохраняли вольность. Сила по отношению к ним не годилась, да Иван III и не думал её применять. Он расширил власть своих наместников в Пскове и стал постепенно наступать на псковские вольности. Они, как перезревший плод, должны были вскоре пасть сами собой.

Однако стремительный переход Москвы от задиристого отрочества в уверенную мужественность обеспокоил её соседей — Великое польско-литовское княжество и Ливонию. Не хотела мириться с независимостью Московского государства и Большая Орда. У внешних врагов оказалась сильная поддержка со стороны внутренних. Многочисленные удельные князья, потомки Рюриковичей, считали себя по тогдашним канонам ровней московского князя. Его взлёт вызывал мстительную зависть тех, кто ещё сохранял, но опасался в скором времени потерять свою самостоятельность.

Против Москвы собиралась большая и грозная сила...

Лето 1478 года выдалось жаркое, словно в награду за прошлогоднюю холодину. Тогда, по свидетельству летописцев, 31 мая «мороз вельми был, что лужи помёрзли, всяк овоч побило огородный и садовый и всё обилие». Только вышла нынешняя награда без отрады: люди задыхались от сухого, недвижного воздуха, зелень поседела от пыли, пересохли речушки, скот мучился от жажды. Подошли первоапостольские праздники [19] Первоапостольские праздники — 29 июня (все даты даны по старому стилю).

, «Пётр и Павел жару прибавил» — так говорилось в народе, и Москва наглухо окуталась тяжким зноем.

На этот день было назначено странное и доселе не виданное торжество: казнение вечевого колокола из Новгорода. Многопудовую махину почти три месяца тянули полсотни лошадей, купленных для этого случая в немецкой земле. Половина из них пала по дороге, не выдержав тягот, непролазной грязи и многочисленных слепней. В иное время такой груз повезли бы зимой по застывшим рекам, но великий князь не решился оставить колокол в Новгороде: символ вольности мог оказаться сильнее крестоцеловальных грамот, выданных на верность Москве, и вдохновить новгородцев на новую смуту. И без того уже сложились разные небылицы. Говорили, что с тех пор, как колокол сбросили со звонницы, на нём проступает по утрам кровавая испарина — это-де взывает кровь одного горожанина, некогда павшего за новгородскую вольницу и похороненного в яме, где отливался колокол. А ещё говорили, что по пути к Москве, на Валдае, рассыпался не выдержавший унижения вечевик на мелкие колокольцы, и даже показывали — вот они.

Но небылицы оставались небылицами. Московский государь Иван III Васильевич, сидя в своих новых хоромах, то и дело поглядывал в окошко, откуда был виден установленный на деревянном помосте вечевик. Сегодня по его приказу колокол должны лишить языка, побить батогами, предать анафеме и отправить на Неглинную, в пушечную избу на переплавку — символ нужно растоптать символически.

Иван Васильевич расправил бороду, густо припорошённую сединой — как-никак тридцать восемь годков исполнилось, — и задумался. Мало кто ожидал от него такой решительности в действиях с Новгородом. Даже великая княгиня София просила бросить новгородскую затею, а направить всю силу на борьбу с Ордою. Не понять было этим доброхотам, что двигало им не только стремление приобрести новые земли, но и другое, не менее важное. Для всех, недовольных властью московского князя, новгородская вольница что костёр для ночной мошки. Летит она на него и погибает, зане искушается только светом, не ведая сущности. Сущность же одна: здесь, в Москве, князь правит со боярами, а там под прикрытием веча — одни новгородские бояре. Наймут они крикунов для своего дела, вот вече и порешило, как им надо. Не хватило оральных глоток, драчунов подговорят, и опять по-ихнему выходит. Но кричат: народ правит! И верят мошки в это справедливое царство и не хотят подчиняться власти, а это для государства и есть самое страшное. Нельзя такую крамолу под боком иметь. Нужна крепкая власть, но кроме того нужна и крепкая вера в эту власть, в то, что она единственно справедливая и необходимая...

Покончив с внутренними раздорами, можно приниматься и за главное дело: полностью освободить Русь от владычества Орды. Тут нужно действовать расчётливо и хитро.

События 1472 года показали, какую опасность для Москвы представлял союз хана Ахмата с королём Казимиром. Ослабить или вовсе расстроить этот союз мог крымский хан Менгли-Гирей — давний недруг Ахмата и «господин» польского короля, которому тот был вынужден платить дань за сохранение относительного спокойствия на южных границах. С 1473 года к Менгли-Гирею потекли богатые дары из Москвы. Вскоре «любовь и братство» между двумя государями укрепились до такой степени, что Москва вместе с очередным богатым подношением послала Менгли-Гирею докончальный ярлык, где польский король объявлялся «вопчим врагом». Хитрый хан, предпочитавший доить двух кобылиц, тянул с подписанием этого ярлыка, пока новые события не изменили обстановку в Крыму.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Лощилов - Предтеча [Повесть]](/books/1098303/igor-lochilov-predtecha-povest.webp)