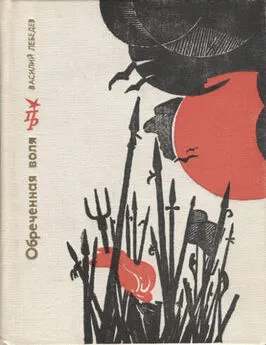

Василий Лебедев - Обречённая воля

- Название:Обречённая воля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политиздат

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Лебедев - Обречённая воля краткое содержание

В 1969 году выходит первая книга повестей и рассказов Василия Лебедева «Маков цвет». Книга удостоена премии Ленинского комсомола. Позднее появились книги «Высокое поле», «Жизнь прожить», «Его позвал Гиппократ» и другие.

Повесть «Обречённая воля» — новое слово в творчестве писателя, первое его обращение к исторической теме. Повесть рассказывает о Кондратии Булавине — руководителе восстания на Дону в начале XVIII века. Целью восстания была борьба за волю Дикого поля, но это движение переросло в борьбу за свободу всех угнетённых, бежавших на Дон от чудовищной эксплуатации.

Действие в повести развивается по двум сюжетным линиям. Одна — жизнь булавинской вольницы, т. е. казаков, запорожцев, восставших башкир, другая — царский двор в лице Петра I и его приближённых. Трагический исход восстания наиболее ярко отразился в драматизме судьбы самого Булавина и его семьи.

Обречённая воля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Собирай круг, казачина! — сказал Савельев.

— Почто?

— Из Москвы дьяк Горчаков едет с солдатами. Воронежские власти тоже при нём. Поворачивайте!

— А ты нам не указуй! — входя и дальше в свою атаманскую роль, вплотную надвигался Шкворень на полковников.

— Вы что же — с боярами заодно? — коварно кольнул Ременников, прищурившись.

— Мы наехали по письму атамана Максимова.

— Какому ещё письму? — задирался Шкворень, скалясь, и надвинул трухменку на глаза.

— Велено нам, атаманы-молодцы, — мирно заговорил Савельев, — проехать к вам, дабы меж вас и московских людей беды не учинилось.

— Какое дело до нас Москве да Воронежу? — вскинулся Ременников.

— Соляные варницы вы огню предали… — начал было Савельев.

— А ты, Обросим, видал, кто учинил то пожёгное дело? — Ременников склонил голову набок, не переставая щуриться.

— Полковник Шидловский донёс, что-де…

— Так с Шидловским и говорите! — ерепенился Шкворень.

— С ним говорено, а те к вам едут. Собирайте круг, атаманы-молодцы, на кругу всё порешим мирно да тихо, — увещевал Обросим.

— А чего это — всё? — не отставал Шкворень.

— Про пожёгное дело погутарим, про землю, какая отошла Изюмскому полку, да ещё про беглых будет сказан царёв указ.

В первой подводе шевельнулся Антип Русинов.

— А беглые чего? Чего надо Москве от беглых? Нечто она, Москва-та, не ведает, что с Дону нет выдачи?

— Указ… — вздохнул Обросим.

— Указ нам не в указ, Обросим!

— Ну и скажите на кругу им, нам-то чего говорить. Скажите им, — Обросим оглянулся.

Вдали, там, где бугрилась еле видимая линия горизонта, тёмным дождевым облаком на однотонной снеговой мути степи и белёсого неба надвигался косяк всадников.

— Вот уж скачут, — тревожно приподнялся Антип Русинов и оглянулся, как бы ища защиты у Ременникова и Шкворня.

— Пусть скачут! — повысил тот голос. — Мы их ждать не станем. Пусть они нас ждут. Поехали, казаки!

— Куда вы? А круг собирать? Ты смотри, атаман! — привстал в стременах Иван Соломата.

— Ты смотри сам!

— Атаманы-молодцы! — взмолился Обросим. — Дело ли вы делаете? К вам едут добром толковать, а вы — в степь.

— Пусть подождут! Вот приедем с сеном — соберу круг! Трогай! — скомандовал Шкворень.

Тронулся обозный поезд. Пустые сани чередой двинулись вправо. Лошади были привязаны уздой к грядкам впереди идущих саней, и только в передних сидел Антип Русинов, по-московски завалившись боком и ткнувшись в головашки саней бараньей шапкой, остальные не терпели саней и ехали верхами. На обратном пути впрягут своих верховых лошадей в помощь этим, а сами пойдут месить снег позади, кривя слабыми, не привыкшими к ходьбе казацкими ногами.

— Когда приедете? — безнадёжно крикнул Обросим.

— Нынче приедем! — хохотнул кто-то из казаков.

— Посидите в кабаке, не без денег, чай, пожаловали! — не поворачиваясь в седле, а лишь немного померцав щекой да глазом, вставил последнее слово Шкворень.

Отъехали молча с версту.

— Подъехали! — снова крикнул Окунь, державший на прицеле косяк всадников, которых дожидались старшины.

Там, на бугре, стояли некоторое время, должно быть, советовались, потом двинулись в сторону Бахмута.

— Поехали к нам, анчибелы окаянные! — крякнул Шкворень.

— Не к добру эта станица пожаловала, — подавил вздох Ременников, пожалев, что сказал это при Антипе Русинове.

11

Дьяку Адмиралтейского приказа повезло: он остался жив. Ямщик кинулся в лес и убежал от беды, а когда среди ночи, проплутав по чащобам, вышел на дорогу, то с удивлением и страхом заметил, что это та самая воронежская дорога, на которой он потерял лошадей и седоков. Ямщик пошёл по ней и наткнулся на ползущего в сторону монастыря Горчакова. До монастыря было дальше, чем до Воронежа, но страх перед неизвестностью непроеханного пути, где снова можно было встретить разбойников, заставил ямщика идти в монастырь. Он отдал Горчакову свой тулуп и налегке поспешил к архимандриту. До рассвета Горчаков уже лежал в той самой келье, где накануне он брал деньги у отца Даниила.

Горчакову было радостно ощутить себя живым после того смертельного страха и столь же смертельной опасности. Раны у него на голове никакой не было. Голова перенесла хоть и сильный, но тупой удар, видимо, воротник шубы, в который он вжал свою голову во время удара, и шапка защитили от смерти. Горчаков лежал на широкой лавке, на перинной подстилке и жалел о своей шубе, о деньгах и почему-то особенно жаль было шапки. Чёрная соболья шапка была только что сшита и была так величественна, как шапка мономаха, и хоть на ней не было дорогих украшений — не то время! — но спереди, на лбу, скорняк умудрил поместить красивую меховую проседь, светившуюся, что звезда. Жалко было шапки, жалко золотого, выложенного алмазами креста, сорванного с шеи вместе с бархатным мешком. Ушёл мешок, ушли деньги…

На другой же день Горчаков встал, а к вечеру был в церкви и отстоял всенощную. Ему не терпелось выехать из монастыря в Воронеж, уж больно откровенно светилось в глазах отца Даниила сожаление о том, что Горчаков остался жив…

Через четыре дня после случившегося Горчаков, обласканный самим Апраксиным, окружённый сочувствием, в ореоле мученика и почти героя, выехал исполнять свой служебный долг — разбираться в пожёгном деле на Бахмуте и начать выселение беглых людей.

В тот день круг казаков на Бахмуте так и не удалось собрать: атаманствующий казак Шкворень прибыл с сеном поздно, а другие казаки, выехавшие в разные стороны степи, и вовсе прискрипели со своими возами под утро. Горчаков перенёс казачий круг на утро, но отказался ночевать среди бахмутцев. Он отъехал с войсковыми старшинами и офицером полуроты на соляные варницы под Тором и там заночевал в холодных куренях. На ближайшие дни было много работы: надо начать выселение беглых, измерение земли, растычивание её для изюмского полка, чтобы не было споров с казаками. Надо было проехать по речкам Красной, Жеребцу, Бахмуту…

Утром бахмутцы собрались на майдане. Коротко перетолковали на кругу, а когда солдаты Горчакова застучали в воротах, они уже решили дать им отпор, но пока не оружием, а на словах, и не лезть попусту на рожон. Разговор строить так: соляные варницы сами сгорели, а беглых на Бахмуте нет, но коль и найдётся какой человек, то не отдавать.

Тройка Горчакова доехала до самой церковной коновязи. Дьяк скорбно вынес свою перевязанную голову из крытого адмиральского возка, пожалованного на время самим Апраксиным. Шуба на Горчакове была потёртая — с плеча придворного человека, шапка старая, лисья, она грязно светила рыжими подпалинами, то и дело валилась на нос — так была велика, и Горчаков не раз вспоминал свою, снятую разбойниками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/384007/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy.webp)