Юрий Давыдов - Анатомия террора

- Название:Анатомия террора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00759-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Давыдов - Анатомия террора краткое содержание

Роман Ю.В.Давыдова "Глухая пора листопада" – одно из самых ярких и исторически достоверных литературных произведений XX века о народовольцах. В центре повествования – история раскола организации "Народная воля", связанная с именем провокатора Дегаева.

В очерке Л.М.Ляшенко "...Печальной памяти восьмидесятые годы" предпринята попытка анализа такого неоднозначного явления, как терроризм, прежде всего его нравственных аспектов, исторических предпосылок и последствий.

Анатомия террора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

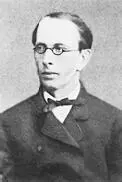

Их оппоненты отнеслись к делу более основательно: собирали силы, подыскивали контраргументы, готовили пламенных ораторов. Вождем и рупором крайних консерваторов в этот момент стал известный юрист, воспитатель и наставник Александра III К. П. Победоносцев. Именно он произнес громоподобную речь на заседании Комитета министров, собравшегося для обсуждения проекта Лорис-Меликова. Победоносцев не оставил камня на камне не только от туманно конституционных замыслов генерала, но и весьма сурово оценил все реформы предыдущего царствования. «Нам предлагают, – сетовал он, – устроить говорильню наподобие генеральных штатов”. Мы без того страдаем от говорилен... мы все, от первого до последнего, должны каяться в том, что так легкомысленно смотрели на совершавшееся вокруг нас...» [23]Вскоре после этого был опубликован коронационный манифест Александра III, написанный опять-таки Константином Петровичем. В нем утверждалась незыблемость самодержавия и отметались всякие конституционные мечтания. Министрам-реформаторам во главе с бывшим диктатором не оставалось ничего другого, как выйти в отставку. Впрочем, это еще не означало, что Зимний дворец выработал твердый и ясный внутриполитический курс нового царствования.

К. П. Победоносцев. Фотография ( около 1870 г. )

Поначалу центральный пост министра внутренних дел занял Н. П. Игнатьев – чиновник достаточно необычный, поскольку искренне увлекался славянофильскими идеями и был готов применить их на практике. Его предложение о созыве Земского собора как средства совета трона с «землей» и символа единения царской власти и народа вызвало осторожный интерес царя и бурный протест Победоносцева. В результате в 1882 году министром внутренних дел стал упоминавшийся выше Д. А. Толстой – человек с устоявшейся репутацией реакционера, ненавидящего любые перемены и сочувствующего желанию Победоносцева «подморозить Россию». Поворот от реформ предыдущего царствования к попыткам стабилизировать ситуацию в стране традиционными патриархальными методами осуществился. Однако и это не внесло полную ясность во внутриполитический курс Александра III, ее и не могло быть, даже если исходить из чисто субъективных соображений.

Д. А. Толстой. Фотография ( около 1880 г. )

В «верхах» империи сложился своеобразный триумвират, в состав которого вошли К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой и М. Н. Катков (влиятельный консервативный журналист и издатель). Власть, сила и даже талант публицистов оказались, безусловно, на их стороне. Однако у Победоносцева никогда не было ни одной позитивной идеи, он был неподражаем только как критик всего и вся. Толстой постоянно жаловался на здоровье, и действительно, каждую весну врач-психиатр, если пользоваться выражением циничного медика, «с трудом ремонтировал графа», который воображал себя лошадью и пытался убежать на конюшню, чтобы полакомиться сеном. Катков же, при всей своей верности монархии, иногда отпускал такие оценки деятельности правительства, что Александр III не знал, что с ним делать, то ли приблизить к своей особе, то ли посадить на гауптвахту (хотя времена заключения литераторов на гауптвахте вроде бы давно миновали).

По-прежнему оставалось непонятным, как поступить со столь теперь нелюбимыми Зимним дворцом реформами 1860 – 1870-х годов. С одной стороны, Александр III дал слово, что преобразования его отца останутся неприкосновенными. Впрочем, было бы весьма затруднительно заново выстроить крепостническую систему отношений в деревне, уничтожить независимые суды и столь полезные в повседневной жизни уездов и губерний земства, вернуться к прежнему рекрутскому набору в армию. Так что император ничем не рисковал, клянясь в верности деяниям отца. С другой стороны, серьезные реформы всегда ослабляют вертикаль власти, делают политику верховного правительства невнятной и нерешительной, поскольку в условиях структурных перемен оно само с трудом вырабатывает четкую линию поведения. Что и отразилось в последние годы царствования Александра II и с чем не собирался мириться его преемник.

М. Н. Катков. Фотография ( около 1885 г. )

Кроме того, преобразования, проведенные «сверху» (а в России они всегда проводились именно таким образом), не стали поводом к единению власти и общества. Для последнего, не участвовавшего как в разработке планов реформ, так и в проведении их в жизнь, они вскоре сделались некой «бюрократической затейкой», и начальные приветственные клики сменились раздраженным недоверием к властям предержащим. Не стоит забывать и о том, что востребованность реформ страной, то есть их жизнеспособность на местной почве, проявляется не сразу, а спустя 10 – 15 лет после начала проведения преобразований. До этого же правительству приходится или гнуть свою линию, невзирая на сопротивление «почвы» (что весьма опасно), или начинать подправлять реформы в соответствии с традицией (что весьма соблазнительно).

Вряд ли можно утверждать, что Александр III и его ближайшее окружение в начале 1880-х годов стояли перед выбором, словно витязь на картине Васнецова: продолжение реформ либо реконструкция старой, патриархальной системы правления. Свою задачу они осознавали достаточно четко: укрепление власти монарха, рост его пошатнувшегося авторитета, настойчивое напоминание россиянам о долге подданных. Для этого правительство принялось «подправлять» те реформы – университетскую, судебную, земскую, цензурную – которые, по его мнению, исказили традиционные отношения между властью и обществом, предоставив последнему слишком много прав. Однако на неком перепутье Зимний дворец все же оказался, и его характер определялся теми новыми временами, которые наступили в России после 1860 – 1870-х годов. К хорошему привыкают быстро, а за эти десятилетия заметно изменились (к лучшему или нет, это вопрос вкуса) отношения между властью и обществом, обществом и народом, что требовало вдумчивого осмысления, а не напрашивающихся по первому впечатлению попыток возвращения к старому.

Говоря об обществе, исследователи имеют в виду прежде всего ту часть образованной России, что на протяжении XIX века получила название интеллигенции . Этот русизм, отмеченный во всех толковых словарях мира, до сих пор вызывает недоумение и споры ученых. Он загадочен до такой степени, что одних только определений термина «интеллигенция» насчитывается около дюжины, если не больше. Разговор об этом феномене увел бы нас далеко в сторону, поэтому скажем о нем лишь то, что совершенно необходимо для понимания событий, разворачивающихся в романе Давыдова. Ведь его героями в основном являются представители именно этого слоя населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: