Борис Акунин - Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике [litres]

- Название:Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Акунин

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-7368-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике [litres] краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Перед вами уникальный самоучитель, написанный Борисом Акуниным. Вас ждут нескучная теория, непростые, но очень интересные задания и, конечно, примеры их выполнения. Это мастер-класс творческого письма в десяти уроках и одновременно сборник увлекательных новелл и историко-литературных эссе. Если вы давно хотели попробовать свои силы в беллетристике, то вряд ли найдете более интересное и полезное пособие для обучения. Изучайте, следуйте советам автора, и результаты не заставят себя ждать.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Маленький Херувим (звонко):

…Drink and the devil had done for the rest [44] Пей, и дьявол доведет тебя до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома!

.

Yo-ho-ho, and a bottle of rum!

Англичане поют куплет еще раз.

Петр, тоже топая, подхватывает, но поет свое.

Петр:

Ох, ты, сукин сын, камаринский мужик,

Задрал ножки да й на печке лежит.

Лежит, лежит да й попорхивает,

Правой ножкою подергивает.

Обе парочки поют. Песни, английская и русская, сливаются в одну.

Под эту какофонию закрывается занавес.

Комментарий

Как видите, сочинение получилось незатейливое. Поскольку пьеса коротенькая, все персонажи в ней одномерны, и каждый сразу попадает в хорошо знакомое читателю/зрителю клише. Вот скупой Панталоне, вот Грубый Моряк, вот Субретка и так далее. Соответственно своей маске они и разговаривают.

Необычный ход только один: как только появляется русский царь, «дубляж» отключается. Остальные действующие лица начинают говорить по-английски.

Зачем это мне понадобилось?

Чтобы развить тему «русский в Англии». В данном случае это Петр, со всех сторон окруженный диковинными явлениями и непонятными словесами. Мне нужно, чтобы читатель перефокусировался с адмирала на царя. Чтобы в голове включился мем «#Я/Мы Петр». Начав разговаривать на своей тарабарщине, туземцы сразу психологически отдаляются от читателя. То есть прямая речь опять-таки используется для достижения нужного автору эффекта.

Триггером для выбора сюжета у меня стало мелькнувшее в материале имя Джона Бенбоу. Встречался ли адмирал на самом деле с Петром, я не знаю. Кажется, нет. Но это неважно. Важно, что все читали «Остров сокровищ», и Бенбоу для нас почти родственник. А для тех, кто не сразу вспомнил про таверну «Адмирал Бенбоу», где начинаются события любимого романа, в конце звучит песня, которую уж точно все знают.

Еще один «мостик» в другое произведение, уже мое собственное, – имя «Летиция», которое я очень люблю. Мне слышится в нем нечто летящее. (Если помните, в первом рассказе тоже мелькнула Летиция). У меня есть целый роман, героиню которого зовут Летиция, и она, подобно адмиралу, плавает по морям.

В общем, йо-хо-хо и бутылка рома.

Урок третий

Перевоплощение

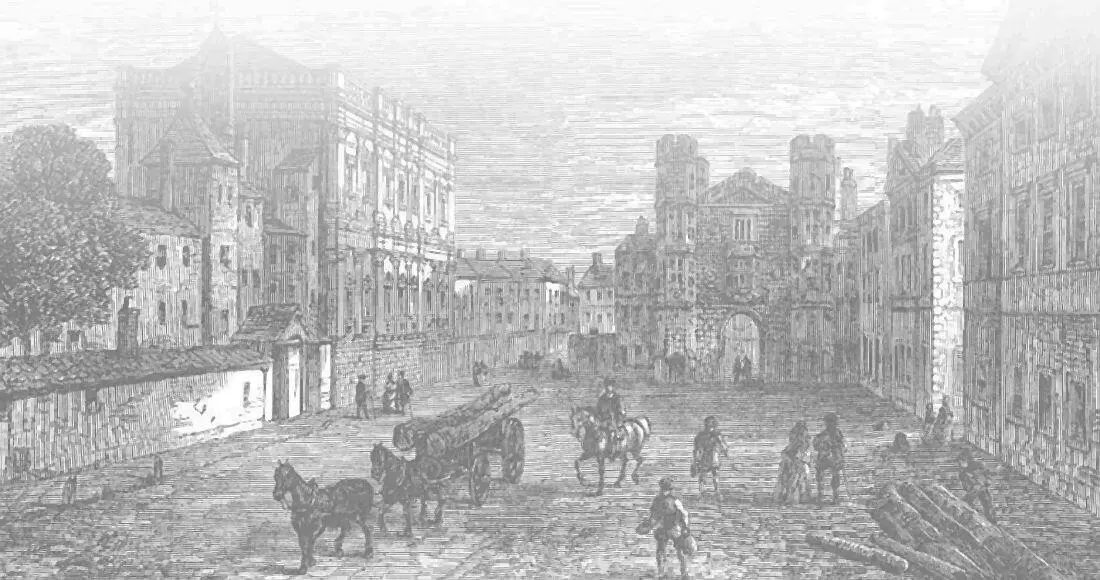

Whitehall, looking towards Holbein Gateway circa 1753 from a view by Maurer. From “Old & New London” by Walter Thornbury and Edward Walford. Published in parts by Cassell & Co, London, from 1873–1888. iStock.com.

Про полифонию

Джон Донн сказал: «Никто не остров, замкнутый в себе». И был неправ. В экзистенциальном смысле каждый из нас еще изолированней, чем остров. К острову по крайней мере можно подплыть и увидеть, что на нем происходит. О том, что происходит в другом человеке, можно только с большей или меньшей степенью вероятности догадываться.

Каждый из нас подобен не острову, а субмарине, которая плывет себе под водой, закованная в водонепроницаемую оболочку. Основная жизнь экипажа разворачивается внутри. На окружающий мир он смотрит через иллюминаторы. За ними плавают акулы, мурены и осьминоги. Оптика перископа несовершенна, угол его обзора ограничен. Одним словом, это замкнутое, клаустрофобичное существование, даже если две подлодки плывут куда-то параллельным курсом.

Описывая персонажей, автор должен легко перемещаться из одной «субмарины» в другую, в каждой из них чувствовать себя как дома и создавать такое же ощущение у читателей.

Переключение фокуса создает полифонию. Текст начинает говорить разными голосами. Даже если это произведение с одним главным героем, от лица которого ведется повествование, все остальные персонажи, появляясь в поле зрения, должны быть не пучеглазыми глубоководными тварями, а живыми людьми. Вы как автор обязаны досконально понимать внутреннюю логику их поведения.

Большой роман – это целый хор, и ни одна его партия не должна фальшивить. Достаточно, чтобы какой-нибудь десятый тенор пустил петуха, и публика в зале засвистит, а то и начнет расходиться.

Поскольку у нас произведение коротенькое, мы ограничимся дуэтом – двумя персонажами, которые вроде бы общаются между собой и вроде бы даже вполне понимают друг друга, но у каждого своя мотивация, собственное видение жизни, иная правда – и не совсем верное, а то и совсем неверное представление о партнере. В общем, всё как в жизни.

На предыдущем занятии мы учились создавать портреты героев при помощи прямой речи. Теперь поработаем с авторской. Главное содержание происходящего должно быть не в диалоге, а во внутреннем монологе каждого. Мы поупражнялись в том, как персонажи говорят, теперь поупражняемся в описании того, как они думают и что чувствуют.

Учтите только вот что. Описывая внутренний мир человека, автор перевоплощается в него, но при этом не перестает быть собой. Совершенно необязательно скрывать ваше отношение к персонажу. Вы можете его любить, ненавидеть, потешаться над ним, сочувствовать – что угодно. А можете оставаться невидимым, как бы отсутствующим.

Бесстрастно к своим героям обычно относится Чехов. Описания у него как правило безоценочны и ограничиваются констатацией внешних фактов: сколько человеку лет, как он выглядит, каково его социальное положение. Авторское отношение проскальзывает редко, в мелочах. «Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая», – говорится о даме, которая Чехову несимпатична, но чувствуется это лишь по неприязненному эпитету «важная». Даже проникая в мысли персонажа, писатель остается доктором – судьей не становится, предоставляет это читателю. Противоположная метода у страстного Федора Михайловича, который никогда не скрывает, нравится ему герой или нет. «Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожною и брюзгливою физиономией», – аттестует он вошедшего, и читателю сразу понятно: приперлась какая-то сволочь.

Тут всё зависит от устанавливаемых отношений между автором и читателем. Подводите вы его к песочнице и говорите: «Гляди, какая хорошая девочка, ну-ка подружись с ней, а этот мальчик бяка, ну его», или же относитесь к читателю как к большому – пусть сам решает. Обе техники продуктивны.

Историческая фигура, которую я вам представлю, граф Семен Романович Воронцов (1744–1832), подходит и для насмешливого, и для уважительного к себе отношения. Хотя, учитывая сдержанность манер его сиятельства, полагаю, что больше всего ему понравилась бы дистанцированная вежливость.

Как говорится в рекламных слоганах, выбор за вами.

He of the Woronzow Road

В заглавие я вынес пояснение («тот, который Воронцов-роуд»), встретившееся мне в одном лондонском журнале, где упоминался наш протагонист. Богатенькая Воронцовская улица современным лондонцам хорошо известна, а в честь кого она названа мало кто знает. Мемориальную доску там повесили, разумеется, не англичане, а русские.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Акунин - Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике [litres]](/books/1145542/boris-akunin-russkij-v-anglii-samouchitel-po-bell.webp)

![Борис Акунин - Ореховый Будда [litres]](/books/1068391/boris-akunin-orehovyj-budda-litres.webp)

![Борис Акунин - Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres]](/books/1082068/boris-akunin-kak-napisat-horoshij-tekst-glavnye-l.webp)

![Борис Акунин - Князь Клюква [litres]](/books/1084099/boris-akunin-knyaz-klyukva-litres.webp)

![Борис Акунин - Звездуха [litres]](/books/1148561/boris-akunin-zvezduha-litres.webp)