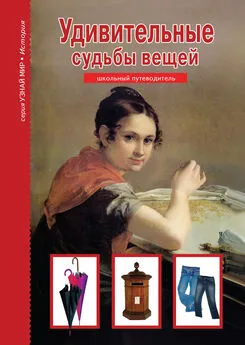

Михаил Рабинович - Судьбы вещей

- Название:Судьбы вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Рабинович - Судьбы вещей краткое содержание

«Вещи имеют свою судьбу», – говорили в древности. И в самом деле, есть на свете много вещей, переживших удивительные приключения, каких нарочно не выдумаешь. Но ведь судьба вещи всегда в руках людей, а люди творят историю.

В этой книге множество рассказов, в которых вы прочтете о разных событиях из истории нашей Родины, событиях больших и малых, где так или иначе участвовали вещи, и, следя за приключениями вещей, вы узнаете немало нового о жизни нашего народа.

Написал ее Михаил Григорьевич Рабинович, ученый-археолог, который много работал на раскопках городищ и курганов, над коллекциями наших музеев.

Судьбы вещей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот среди всей этой шелухи неожиданно появился на дневной свет кусочек кожи. Под ловкими руками работницы, удалявшей весь лежавший сверху мусор, он постепенно увеличивался. Проглянул узор… Ба! Да это целая сумка! И какая она была красивая! Впрочем, чтобы оценить это, нужен был опытный глаз, который восстановил бы сумку в ее прежнем виде. Сейчас же она имела вид довольно жалкий для непосвященного зрителя. Она побывала и в воде и в грязи. Опрела, покоробилась.

Сумка попала в руки сначала опытного реставратора Ольги Александровны Кирьяновой, а потом – исследователя-художника Михаила Никаноровича Кислова, который и восстановил ее такой, как изображено на рисунке. Это небольшая калита, как называли в древности такие сумки. Калита была необходима всякому человеку, который вышел по делам на улицу. Ведь тогда в одежде не было столь необходимых нам теперь карманов. Их стали делать только с XVII века. Деньги (в ту пору это были маленькие серебряные монетки: бумажных денег не знали), огниво для высекания огня и иные мелкие предметы носили в калите, которую привешивали к поясу или через плечо на ремне. Калита, как вы видели, была чем-то средним между полевой сумкой и кошельком. В этом последнем значении она была особенно хорошо известна. Недаром одного из первых московских князей, скопидомного Ивана Даниловича, прозвали Калитой, да так это прозвище и «прилипло» к нему не на один век. «Калита – брат, калита – друг. Есть в калите, так и кума на куте» (то есть в гостях: ведь гостей сажали в «красный кут» – передний угол комнаты), – говорит пословица, созданная, видимо, какими-то сребролюбцами.

Наша калита имела два отделения. Каждое из них прикрывалось особой крышкой. Передняя ее стенка была украшена накладными, вырезанными из кожи узорами, которые прикреплялись к сумке цветной ниткой, красиво сочетавшейся с темным цветом кожи. На верхней крышке была искусно прорезана затейливая розетка. Интересно, что калита была сделана из очень тонкой кожи. Кожу пришлось сшить в несколько слоев. Чтобы изготовить эту сумку, мастер должен был сначала вырезать четырнадцать кусков кожи по семи различным выкройкам. Затем он сложил их вместе наизнанку, сшил, проложив между ними более толстый ремешок, и только тогда вывернул на лицевую сторону и прошил по краям крышек и ремня, на котором калита подвешивалась… но мы так и не знаем, к поясу или через плечо. Дело в том, что ремень этот оказался косо срезанным каким-то очень острым ножом.

Так вот как попала калита под мост! Ее попросту срезали у кого-то! Наверное, не все зеваки на мосту собирались просто поглазеть, погрызть орехи, перекинуться словечком. Были среди них и такие, которые высматривали зазевавшегося прохожего, чтобы поживиться его добром. Трудно назвать этих людей «карманниками»: ведь карманов-то тогда не было. «Вор» для такого человека тоже слишком почетное прозвание. Это слово применяли в ту пору скорее ко всякого рода политическим преступникам. Слово «мошенник», происходящее от слова «мошна» – мешок, кошелек, – тоже употреблялось тогда в совсем ином смысле: человек, делающий сумки или кошельки. «Тать» называли в ту пору тех, кто крал. «Яко тать в нощи», – говорят и сейчас о крадущемся человеке: как ночной вор.

Итак, один тать лет пятьсот назад в суете и давке на мосту у Кутафьи срезал у какого-то прохожего красивую калиту, обещавшую своим внешним видом богатую добычу. Но воспользоваться ею не сумел. То ли был он недостаточно ловок и уронил добычу под мост, то ли попался на глаза страже, которая, конечно, всегда дежурила у ворот крепости, и постарался скорее избавиться от «татиного» (краденого), чтобы избежать наказания. Так или иначе, но калита попала под мост да там и пролежала до наших дней.

А что же все-таки было в калите? Скажем прямо, тать не разбогател бы. Скорее, он пережил бы глубокое разочарование. В калите оказались только… игральные кости и маленький стальной кинжал.

Игральная кость – это крошечный костяной кубик, на каждой из граней которого точками обозначены очки – от одного до шести. Они располагались так, чтобы сумма очков на двух противоположных гранях была равна семи: один против шести, два – против пяти, три – против четырех. Таково было тогда правило.

Все вы знаете такие «кости». Их и сейчас еще бросают при некоторых играх, чтобы получить какое-то число очков. А в древности это была азартнейшая игра, конечно, на деньги. В кости играли в кабаках, и нередко игра переходила в драку. На этот случай и захватил наш игрок – а владелец калиты, конечно, был игрок – маленький кинжал, чтобы в случае необходимости незаметно вынуть его из сумки и пустить в ход.

Нет, не вызывает сочувствия этот игрок, у которого тать срезал сумку. Видно, свой своего не узнал.

Но вряд ли такой человек мог быть зевакой, у которого легко было стащить что-нибудь. Как знать? Может быть, он только что проигрался (ведь денег-то в сумке не было – ни одной монетки!). Может быть, он был так погружен в мрачные мысли о своем проигрыше, что и не заметил, что трется возле него незадачливый тать.

Эту сценку из городской жизни рассказала нам красивая калита, сделанная искусным московским мастером.

БРОНЯ ИЗ ОРШИ

Ее нашли сто с лишним лет назад. В небольшом белорусском городке Орше ремонтировали один монастырь. В стене случайно открылась давно замурованная ниша. А там лежала груда заржавленных железных колец. Оказалось, что кольца переплетены между собой и образуют целую рубаху с короткими рукавами.

Находку отправили в крупнейший в тех местах Музей древностей при Виленской публичной библиотеке. В Вильно вещь определили точнее. Это была броня из крупных плоских железных колец, скрепленных гвоздями или заклепками. Каждое кольцо было высечено специальным штампом из цельного листа железа почти в миллиметр толщиной. Диаметр кольца достигал семнадцати миллиметров, ширина его ободка – около трех миллиметров. Такие кольчатые брони назывались на Руси байданами (или боданами). Слово это арабского происхождения, как, вероятно, и сам этот вид кольчуги. Но байданы делались обычно с длинными (ниже локтей) рукавами и подолом, почти достигавшим колен. А найденная в Орше броня много короче, и рукава ее не достигают локтей. Зато и весит она всего 31 фунт, или около тринадцати килограммов. Наши предки назвали бы эту броню полубайданой (или полубоданьем), как короткую шубу они называли полушубком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дорохов Михаил - S-T-I-K-S. Быстрее судьбы [СИ]](/books/1098611/dorohov-mihail-s-t-i-k-s-bystree-sudby-si.webp)