Владлен Дорофеев - Русская история: неизвестное об известном. Истории русской провинции

- Название:Русская история: неизвестное об известном. Истории русской провинции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448531750

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владлен Дорофеев - Русская история: неизвестное об известном. Истории русской провинции краткое содержание

Русская история: неизвестное об известном. Истории русской провинции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На современной карте вокруг Семлёва озер вообще нет. Зато указано лесное озеро Стоячее, но расположено оно на реке Дыма в добром десятке километров от самого Семлёва.

А вот Семлёвское озеро исчезло с карт, так как постепенно превратилось в болото. От старой Смоленской дороги до него около километра по лесному заболоченному бездорожью. Там вообще кругом одни болота, да леса. Конечно, можно предположить, что морозы конца октября 1812 года уже сковали болота, хотя версия очень сомнительная, может даже и гать какая-нибудь вела к озеру через труднопроходимый лес, а скорее всего только тропинка, но всё же как-то французы дотащили сокровища до озера. А зачем?

Даже если де Сегюр и страдал болезненным альтруизмом, все забывают, что он указал на водоем, расположенный рядом с селом Семлёво. А двести лет назад их в окрестностях было несколько.

Дело в том, что за полвека до появления здесь французов, в этих местах, как и по всей стране, по указу императрицы Екатерины II, были устроены каскады искусственных прудов. Выкопали пару десятков! Они хорошо просматриваются на картах того времени. А к 1812 году пруды частично заросли и приобрели вид естественных водоемов. Все пруды были спущены только в тридцатых годах двадцатого столетия и на их месте остались лишь донные отложения, думаю, не менее трех метров глубиной. Вполне возможно, что именно ил тех прудов и укрывает от наших глаз Золотой обоз.

Перефразируя слова известного литературного персонажа «Ищите, Шура, ищите! Там золото!», хочется призвать энтузиастов не сворачивать поиски наших национальных реликвий. Ведь мы же знаем, что они реально существовали, но большинство из них до сих пор не нашли. Удачи!

Публикации на тему

В. Дорофеев, «Московская добыча Наполеона», журнал «Фактор времени», №3, 2012 г.

ИЗ ЖИЗНИ «ДИВИЗИОНА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ „НОВАЯ ЗЕМЛЯ“»

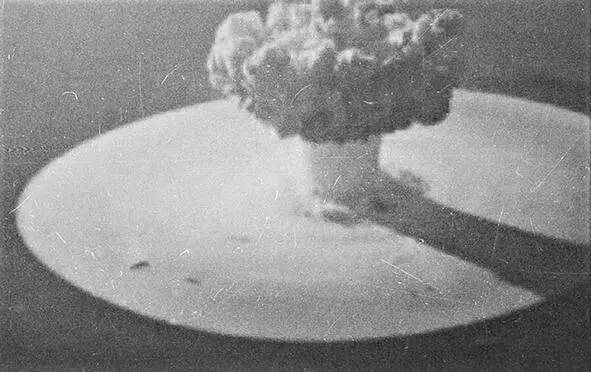

Взрыв торпеды Т-5 в 1957 году

История эта о личном опыте моего отца, дважды в своей жизни столкнувшимся с радиационным облучением – в армии, на Новой земле, и на гражданке, на Орловщине, во время чернобыльской трагедии.

В начале 1950-х годов ельчанин Эдуард Дорофеев по призыву попал в личный состав Кронштадтской школы оружия имени И. Д. Сладкова. Его рота по итогам учебы оказалась лучшей и, видимо, поэтому в полном составе была направлена туда, где труднее всего – на Северный флот.

Старшина 2-й статьи группы комендоров Э. Д. Дорофеев из «Дивизиона особого назначения „Новая Земля“»

В 1954 году он оказался в небольшом городке на Кольском полуострове, что ещё севернее самого Мурманска, с характерным названием – Полярный. И сразу же увидел на склоне самой высокой сопки огромную надпись: «Здесь в 1933 году побывал основатель Северного флота Иосиф Виссарионович Сталин».

Так старшина 2-й статьи Эдуард Дорофеев попал в дивизию охраны водного района на «бобик», маленький кораблик, браво зовущийся «большой морской охотник за подводными лодками». Но скромные размеры судна не отменяли постоянного пребывания в дозоре в суровом студёном открытом море. И участия в учениях по «охоте» за подводными лодками, в учебных бомбометаниях в авангарде выходящей из Североморска советской эскадры, в охранении наших эсминцев и крейсеров от нападения подлодок в нейтральных водах ввиду берегов Норвегии, в сопровождении наших подводников, возвращающихся к родным берегам с боевого дежурства.

Большой морской охотник за подводными лодками

А летом 1956 года на береговых постах и остающихся в Полярном кораблях взметнулись флаги расцвечивания, провожая несколько «бобиков», составивших новое подразделение – «дивизион особого назначения „Новая Земля“». На Баренцевом море стояло редкое для него явление «мёртвая зыбь», которая изматывала моряков хуже любого урагана. Но они преодолели трудности и через сутки суда вошли в тихую Губу Белушью, на несколько месяцев ставшую для них основной базой. Перед ними расстилались плоские зелёные берега Новой Земли, на деле оказавшиеся топкими и вязкими, как болото.

Пока обживались, изучали большой чёрный крест на южной оконечности острова, ловили рыбу, похожую на наших вьюнов, но крупнее и вкуснее, пытались даже в футбол играть, а в Москве принимали решения о «мероприятиях», в центре которых им вскоре придётся оказаться.

Задачу для них поставили туманную, обеспечить учения, в ходе которых произойдёт атомный взрыв.

Личному составу объяснили в общих чертах о теории расщепления атома, о необыкновенной световой вспышке, о сильнейшей взрывной волне, и об опасном облучении, обучили, как защищаться от взрыва, натягивая на себя прорезиненную одежду и укрываясь за палубными надстройками. Но как-то не верилось, что это может произойти на самом деле. Все ждали «учебных» учений, а не реальных испытаний атомной торпеды.

Корабли почти постоянно находились в море: перевозили солдат, какие-то секретные грузы, или несли дозор, чтобы никого не допустить к охраняемым районам.

Но чаще всего они бывали у Губы Чёрной, напоминавший своими внутренними очертаниями восточный кувшин, где как оказалось, находился основной полигон.

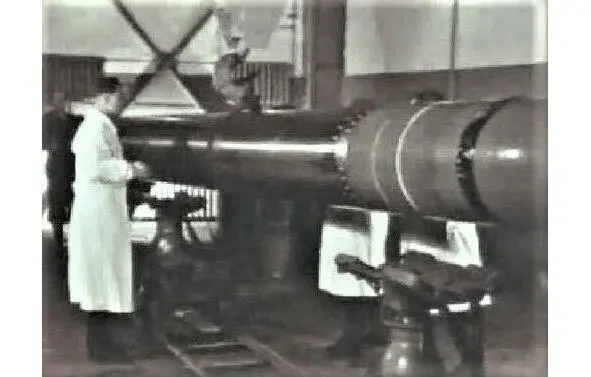

Работа на торпедой Т-5

Они знали, что здесь в 1955 году была взорвана атомная торпеда, им же предстояло теперь обеспечить практическую стрельбу боевой торпедой с ядерным боезарядом.

31 июля 1954 года вышло Постановление Совета министров СССР о создании испытательного полигона «Объект-700» (Новая Земля). А 17 сентября, в соответствии с директивой Главного штаба ВМФ СССР, фактически началось его создание и строительство силами организации «Спецстрой-700».

Академик А. Сахаров вспоминал: «…меня беспокоило, что… не существует хорошего носителя, т.е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явится большая торпеда, запускаемая с подводной лодки». Этой идеей академик поделился с адмиралом П. Фоминым, но тот не принял такой подход, он заявил, что военные моряки привыкли драться с вооруженным противником в открытом бою, и сама мысль о массовом убийстве для него отвратительна. «Я устыдился, – пишет А. Сахаров, – и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: