Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было

- Название:Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-699-12875-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было краткое содержание

Забудьте, чему вас учили в школе. Не верьте «профессиональным» историкам.

Не считайте учебник истиной в последней инстанции.

История никогда не была точной наукой – она перенасыщена мифами. Прошлое полнится людьми, безвинно проклятыми и оклеветанными или, наоборот, незаслуженно возвеличенными.

Князь Святополк не был Окаянным, царевич Дмитрий – самозванцем, Ричард III – злодеем, а Александр Невский – Святым. Вымышлены подвиги и Сусанина, и «героев-панфиловцев».

Все было совсем иначе.

Как? Читайте новую сенсационную книгу Андрея Балабухи!

Носовский и Фоменко отдыхают.

Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

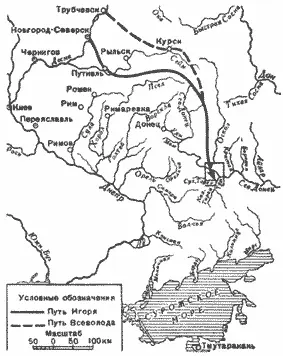

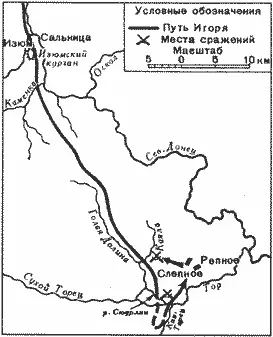

Впрочем, двумя годами позже, так никаких щедрот и не дождавшись (да и что, в сущности, мог предложить юным кузенам Святослав Всеволодович?), братья решили получить свое силой, собрали ополчение и двинулись на Чернигов. Увы, из предприятия этого ничего не вышло. Святослав Всеволодович не зря принадлежал к Ольговичам, которые остались в истории не только как род коварный и злобный, но как род, поддерживающий самые тесные связи со Степью. Он призвал на подмогу союзных половцев, и те хорошо пограбили земли Новгорода-Северского. Восстановить шаткий мир удалось лишь стараниями великого князя киевского Ростислава Мстиславича.

Наступило короткое затишье, отмеченное лишь женитьбой нашего героя на княжне Ефросинье, дочери галицкого князя Ярослава Осмомысла – брак этот подготовил еще покойный Святослав Ольгович, желавший тем самым укрепить союз Чернигова с Галичем. И хотя черниговское княжение сыновья Святослава теперь утратили, прозорливый Ярослав понимал, что молодые Ольговичи себя еще покажут, а потому отказываться от уговора не стал.

В 1167 г. умер великий князь киевский Ростислав Мстиславич, и Мать городов русских призвала на стол Мстислава II Изяславича, князя волынского, который, естественно, с удовольствием откликнулся на зов, легко проигнорировав законных наследников – Рюрика и Давида, сыновей Ростислава. Новый великий князь, естественно, начал и новую политику – прежде всего, в отношениях со Степью, которой он решил продемонстрировать силу. Половцы готовили тогда поход на Киев, и Мстислав II, собрав под знамена ополчения русских княжеств и союзников-степняков, – главной ударной силой этого многочисленного и разношерстого воинства являлись торкская конница под началом Бастея, берендеи и черные клобуки, – нанес превентивный удар: начатый 2 марта 1168 года поход, который завершился сокрушительным поражением половцев. В Киев были привезены несметно богатые трофеи, вследствие чего новая политика Мстислава II разом обрела популярность.

Игорю не повезло: по каким-то причинам он не принял участия в этом походе. Так что первое появление нашего героя на военно-политической арене состоялось годом позже. И похоже, принятое им тогда боевое крещение определило дальнейшую жизнь.

Но сперва позволю себе небольшое отступление. Стольный град Киев, сохраняя в теории свой высокий статус, в действительности мало-помалу его утрачивал. С одной стороны, на протяжении большей части XII века этому немало способствовала беспрестанная борьба за тамошний – первый на Руси престол: только с 1146 по 1176 год на нем сменилось двадцать восемь человек, и мало кому из них удавалось удержаться на троне хоть несколько лет; случалось, князья правили и по нескольку дней… С другой стороны, наиболее перспективным и быстро развивающимся регионом стала северо-восточная, Залесская Русь с центром во Владимиро-Суздальском княжестве – там росли старые и рождались новые города, там проходили основные торговые пути, именно туда мало-помалу перемещался реальный центр Древней Руси [253]. Теперь там правил сын Юрия Долгорукого, великий князь владимирский Андрей Боголюбский. В отличие от отца, который активно боролся за киевский стол и даже провел на нем последние три года жизни [254], Боголюбский своих краев не покидал, в княжеских усобицах предпочитая роль кукловода.

В 1169 году он сколотил коалицию князей, недовольных расширением власти Мстислав II Изяславича и резким поворотом в отношениях со Степью. Войска одиннадцати князей, связанных с половцами кровным родством, – сыновья Долгорукого, Ольговичи, Ростиславичи, а с ними и сами «половецкие князи» – двинулись на Киев. В числе вождей сколоченного дипломатией Андрея Боголюбского войска были и братья Святославичи – Олег с восемнадцатилетним Игорем.

Рати сошлись под Вышгородом и в начале марта стали лагерем близ Кирилловского монастыря, после чего постепенно окружили весь город. Надо сказать, киевляне не привыкли выдерживать долгих осад и, как правило, быстро сдавались князьям, приходившим силой добывать высшую власть. На этот раз их хватило на три дня, после чего, 12 марта, Мстислав II Изяславич бежал к себе, на Волынь, даже не успев захватить с собой жену и сына. И тогда случилось дотоле небывалое на Руси: впервые Киев был взят как вражеский город и на два дня отдан на разграбление войску, наполовину состоявшему из степняков. Были сожжены церкви, даже знаменитый Киево-Печерский монастырь; население большей частью перебили, остальных увели в плен; «были в Киеве на всех людях стон и тоска, – повествует летопись, – печаль неутешная и слезы непрестанные». В качестве трофеев из Киева вывозили не только частное имущество, но даже церковные иконы, ризы и колокола – разорение, явившееся генеральной репетицией Батыева. И часть всего этого окровавленного богатства потянулась в Новгород-Северский в обозе молодых Святославичей. С таким богатством возвращаться было не стыдно. И замечу: не знаю, как до того, но впредь, простите за тавтологию, Игорь Святославич жил и действовал, воистину «не ведая стыда».

А за их спинами остались руины Киева, окончательного лишившегося статуса Матери городов русских, столицы державы первых Рюриковичей; статуса никак юридически не закрепленного, но всеми осознаваемого; статуса исключительности и неприкосновенности, впервые нарушенной (помните?) во время войны Ярослава Мудрого со Святополком I. Со временем Киев, конечно, возродился, но отныне стал просто городом, как и любой другой, просто добычей, из которой всяк может урвать свою долю.

А на великокняжеском престоле в разоренном городе остался младший брат Андрея Боголюбского, Глеб Юрьевич.

Через несколько месяцев, собрав силы, изгнанный Мстислав II с черными клобуками, галицкими и туровскими полками двинулся к Киеву – любимому князю горожане открыли ворота без боя. Но Глеб Юрьевич бежал в Степь и месяцем позже вернулся, приведя войско половецкого хана Кончака. На этот раз он изгнал Мстислава окончательно – тот удалился в свой город Владимир-Волынский, где и отдал Богу душу в августе 1170 года. Впрочем, он хоть скончался своей смертью. А вот ставленник Боголюбского, Глеб Юрьевич, был отравлен благодарными киевлянами и умер 20 января 1171 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было [без иллюстраций]](/books/72225/andrej-balabuha-kogda-vrut-uchebniki-istorii-proshl.webp)