Захария Ситчин - Войны богов и людей

- Название:Войны богов и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:ISBN5-699-15964-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захария Ситчин - Войны богов и людей краткое содержание

Задолго до того, как люди пошли войной на людей, боги уже сражались между собой. Именно Войны Богов предшествовали войнам людей. Часто в битвах небо жители использовали оружие и технику, во многом превосходящие современные.

Известный исследователь теории палеоконтакта Захария Ситчин убедительно, доказывает: высокоразвитые существа, которые жили на Земле много тысячелетий назад, обладали передовыми технологиями, позволявшими им вести широкомас штабные боевые действия с использованием самого фантастического оружия. От голоски сражений богов дошли до нас в «Илиаде», в «Теогонии» и «Махабхарате», — в мифах и эпических сказаниях, в которые превращались реальные события,-пройдя через жернова потрясённого человеческого воображения.

Более того, сопоставление древних сакральных текстов, археологических на ходок и легенд позволило автору этой книги реконструировать и проследить все этапы великих войн, названных им Первой и Второй войнами Пирамид, которые происходили между богами более десяти тысяч лет назад и оказали решающее влияние на дальнейшее развитие человеческой цивилизации.

Войны богов и людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

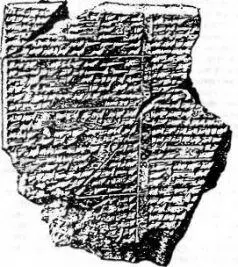

Свидетельства перемещений Мардука записаны на глиняной табличке (рис. 99), найденной в библиотеке Ашурбанипала. Состарившийся Мардук рассказывает о своих скитаниях в странах Востока и о возвращении в Вавилон:

Я божественный Мардук, великий бог.

Я был изгнан за свои грехи,

в горах я скрывался.

Я скитался по многим странам:

я прошёл от восхода солнца до заката,

я поднимался на вершины земли Хатти.

В земле Хатти я спрашивал оракула

(о) моем троне и о моём владычестве;

посреди этой страны (я вопрошал)

«Доколе?» 24 года я томился.

Рис. 99

Появление Мардука в Малой Азии — что предполагает неожиданный союз с Ададом — стало одной из причин поспешного ухода Авраама в Ханаан. Из текста таблички мы узнаем, что из своего нового места ссылки Мардук отправлял (через Харран) эмиссаров и оружие к своим сторонникам в Вавилон, а торговых агентов в Мари, прокладывая путь к обоим «вратам» — одни находились во владениях Нан-ны/Сина, а другие на землях Инанны/Иштар.

После смерти Шульги волнения, как по команде, охватили весь Древний мир. Дом Нанны был дискредитирован, и Дом Мардука решил, что пришло его время. Сам Мардук ещё не мог вернуться в Месопотамию из ссылки, и поэтому набором сторонников занялся его сын Набу. Штаб-квартирой ему служил собственный «культовый центр» Борсиппа, но деятельность Набу охватывала все земли, в том числе Большой Ханаан.

Именно на фоне этих быстро развивавшихся событий Авраам получил приказ идти в Ханаан. В Ветхом Завете не объясняется цель миссии Авраама, но место назначения указано точно: быстро двигаясь в сторону Ханаана, Авраам с женой, племянником Лотом и свитой шли в южном направлении. Во время остановки Господь говорил с Авраамом. «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатёр свой… и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Вефиль, название которого означает «дом Господа» и куда Авраам всё время возвращался, расположен неподалёку от Иерусалима и его священной горы Мория («горы направления»), где впоследствии, после возведения царём Соломоном Храма Иеговы, будет установлен Ковчег Завета.

Оттуда «поднялся Авраам и продолжал идти к югу». Пунктом его назначения, по всей вероятности, была пустыня Негев — засушливая область на границе Ханаана и Синайского полуострова. Несколько раз Господь говорил о потоке Египетском (в настоящее время он называется Вади-Эль-Ариш) как о южной границе владений Авраама, а оазис Кадеш-Варни назывался его южным форпостом (см. карту). Что нужно было Аврааму в пустыне Негев, само название которой («сушь») говорит об отсутствии воды? Зачем понадобилось срочно отправляться в долгое путешествие из Хар-рана и останавливаться посреди пустыни, где на много миль вокруг простиралась лишь бесплодная земля?

Значение горы Мория — первого пункта, привлёкшего внимание Авраама, — состояло в том, что вместе с двумя своими соседками, Цофим («Гора наблюдателей») и Сион («Гора сигнала»), она служила центром управления миссией аннунаков. Единственная ценность пустыни Негев заключалась в том, что это были ворота к космопорту на Синайском полуострове.

Из дальнейшего повествования мы узнаем, что в этом регионе у Авраама были военные союзники, а в состав его свиты входил элитный отряд из нескольких сотен воинов. Используемый в Библии термин — «наар» — обычно переводился как «слуга» или просто «юноша», однако новейшие исследования показали, что на хурритском языке это слово обозначало вооружённого всадника. И действительно, в ме-сопотамских текстах, описывающих военные действия, помимо пехотинцев и возничих, управлявших боевыми колесницами, упоминаются и ЛУ.НАР — лёгкая кавалерия. С этим же термином мы сталкиваемся и в Библии (I Книга Царств): после того как Давид разгромил лагерь амаликитян, «никто из них не спасся, кроме четырёхсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали». В оригинале Ветхого Завета используется термин «иш-наар» — «те, кто скачет верхом на верблюдах».

Описывая воинов Авраама как «наар», Ветхий Завет сообщает нам, что патриарха сопровождал отряд всадников, причём скорее на верблюдах, чем на лошадях. Возможно, патриарх позаимствовал идею такого мобильного отряда у хеттов, на границе с землями которых находился Харран, но верблюды были лучше приспособлены к условиям пустыни, чем лошади.

Вырисовывающийся образ Авраама — не кочующего со своими стадами пастуха, а полководца-новатора из царского рода — отличается от привычного образа еврейского патриарха, но он полностью согласуется со сведениями, содержащимися в древних источниках. Так, например, Иосиф Флавий писал: «Авраам правил в Дамаске, где он был иностранцем, пришедшим вместе с войском из земель за Вавилоном». Затем «Господь приказал ему вместе со своими людьми уйти из страны, и он отправился в землю, которая раньше называлась Ханаан, а теперь Иудея».

Миссия Авраама имела военный характер: защитить космические объекты аннунаков, центр управления миссией и космопорт.

После непродолжительной остановки в пустыне Негев Авраам пересёк Синайский полуостров и пришёл в Египет. Авраам и Сарра явно не были обычными кочевниками, потому что их пригласили во дворец фараона. По нашим подсчётам, это произошло в 2047 году до нашей эры, когда фараоны, правившие северной частью страны (Нижним Египтом) — они не были последователями Амона, или «скрытого бога» Ра/Мардука, — сталкивались с сопротивлением знати из южных Фив, где Амон почитался как верховное божество. Можно только догадываться, какие именно государственные дела — военные союзы, совместная оборона, повеления богов — обсуждали осаждённый фараон и «еврей», то есть военачальник из Ниппура. В Библии ничего не говорится, как долго Авраам пробыл в Египте. (В «Книге Юбилеев» речь идёт о пяти годах.) Когда пришло время Аврааму вернуться в Негев, его сопровождала многочисленная свита из людей фараона.

«И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и Лот с ним, на юг». Он был «богат скотом» то есть взял с собой овец и крупный рогатый скот, которые снабжали его шерстью и мясом, а также верблюдов для своей кавалерии. Авраам вновь направился в Вефиль и «там призвал Аврам имя Господа», чтобы получить дальнейшие инструкции. После этого от него отделился племянник Лот, оставшийся вместе со своими стадами в долине реки Иордан, которая «прежде нежели истребил Господь Содом и Го-морру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень». Авраам же направился в холмистую местность и обосновался на высокой горе в районе Хеврона, откуда открывался вид на все окрестности; там Господь сказал ему: «…встань, пройди по земле сей в долготу и в широту её, ибо Я тебе дам её». Вскоре после этого, «во дни Амрафела, царя Сеннаар-ского», начался военный поход союза восточных царей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: