Захария Ситчин - Войны богов и людей

- Название:Войны богов и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:ISBN5-699-15964-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захария Ситчин - Войны богов и людей краткое содержание

Задолго до того, как люди пошли войной на людей, боги уже сражались между собой. Именно Войны Богов предшествовали войнам людей. Часто в битвах небо жители использовали оружие и технику, во многом превосходящие современные.

Известный исследователь теории палеоконтакта Захария Ситчин убедительно, доказывает: высокоразвитые существа, которые жили на Земле много тысячелетий назад, обладали передовыми технологиями, позволявшими им вести широкомас штабные боевые действия с использованием самого фантастического оружия. От голоски сражений богов дошли до нас в «Илиаде», в «Теогонии» и «Махабхарате», — в мифах и эпических сказаниях, в которые превращались реальные события,-пройдя через жернова потрясённого человеческого воображения.

Более того, сопоставление древних сакральных текстов, археологических на ходок и легенд позволило автору этой книги реконструировать и проследить все этапы великих войн, названных им Первой и Второй войнами Пирамид, которые происходили между богами более десяти тысяч лет назад и оказали решающее влияние на дальнейшее развитие человеческой цивилизации.

Войны богов и людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаоме-ра, а в тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришёл Кедорлаомер и цари, которые с ним…» (Бытие, 14:4-5).

Учёные долго пытались найти археологические свидетельства того, что описанные в Библии события действительно имели место, но их усилия оставались тщетными, потому что они искали следы Авраама совсем в другом месте. Если наша хронология верна, то возможно простое решение загадки «Амрафела». Это новая гипотеза, хотя в её основе лежат предположения, выдвинутые (и отвергнутые научным сообществом) более века назад.

Ещё в 1875 году, сравнивая традиционное написание имени этого царя с текстом первых переводов Библии, Ф. Ле-норман («La Langue Primitive de la Chaldee») предположил, что правильнее было бы произносить «Амар-пал», как записано в «Септуагинте» (перевод Ветхого Завета с древнееврейского на греческий, датируемый третьим веком до нашей эры). Два года спустя Д.Х. Хай в своей работе «Zeitschrift fur Agyptische Sprache und Altertumskunde» также склонялся к произношению «Амарпал» и утверждал, что второй слог имени царя — это имя бога Луны (Сина), добавляя: «Я давно пришёл к выводу, что Амарпал был одним из царей Ура».

В 1916 году Франц Бель («Die Konige von Genesis 14») вновь высказал предположение, что это имя следует читать так, как оно написано в «Септуагинте», пояснив, что оно переводится как «видимый сыном» — по аналогии с другими восточными именами царей, такими как египетское Тут-мос («Видимый Тотом). (По какой-то причине Бель и остальные исследователи игнорировали не менее важный факт, что в «Септуагинте» иначе звучит и имя Кедорлаомера — Кодо-лаомар, что практически полностью совпадает с именем Ку-дур-Лаомар из табличек «собрания Спатоли».)

Суффикс «пал» (что означает «сын») часто встречался в именах месопотамских царей и указывал на бога, считавшегося любимым сыном верховного божества. Поскольку в Уре любимым сыном верховного божества считался Нан-на/Син, мы полагаем, что в городе Уре имена Амар-Син и Амар-Пал были синонимами

Наша гипотеза о том, что Амрафел из 14 главы Книги Бытия — это царь Амар-Син из Третьей династии Ура, как нельзя лучше согласуется с библейской и шумерской хронологиями. По свидетельству Ветхого Завета, «война царей» началась вскоре после возвращения Авраама из Египта в Негев, но раньше, чем прошло десять лет со дня его прибытия в Ханаан, то есть в период с 2042 по 2039 год до нашей эры. Царствование Амар-Сина/Амар-Пала приходится на 2047—2039 годы до нашей эры. Таким образом, война началась в последние годы его правления.

Записи из архивов Амар-Сина свидетельствуют, что на седьмом году его царствования была предпринята крупная военная экспедиция в западные провинции. Данные Библии (Бытие 14:4-5) подтверждают, что это случилось через четырнадцать лет после того, как Элам, царём которого в то время был Кедорлаомер, подчинил себе ханаанских правителей. И действительно, именно в 2041 году до нашей эры исполнилось четырнадцать лет, как Шульги, получив предсказание богов, направил войска эламитов в Ханаан.

Сравнение событий, описанных в Библии и шумерских источниках, приводит к следующей хронологии, полностью соответствующей библейскому повествованию.

2123 год до н. э. В Ниппуре в семье Фарры родился Авраам.

2113 год до н. э. В Уре на престол вступил Ур-Намму, и ему было доверено управление Ниппу-ром.

2095 год до н. э. После смерти Ур-Намму на трон вступает Шульги. Фарра вместе с семьёй покидает Ур.

2055 год до н. э. Шульги, получив пророчество Нанны, посылает войска эламитов в Ханаан.

2048 год до н. э. Смерть Шульги по повелению Ану и Энлиля.

Семидесятипятилетнему Аврааму приказано идти из Харрана в Ханаан.

2047 год до н. э. Ампр-Син («Амрафел») вступает на трон Ура.

Авраам идёт из пустыни Негев в Египет.

2042 год до н. э. Цари Ханаана присягнули в верности «другим богам».

Авраам возвращается из Египта с элитным отрядом.

2041 год до н. э. Амар-Син начинает «войну царей».

Кто же это «другие боги», которым поклонялись в Ханаане? Это Мардук, планировавший вернуться из ссылки, и его сын Набу, странствовавший по восточной части Ханаана и умножавший число своих приверженцев. Библейские названия мест свидетельствуют о том, что под влияние Набу попала вся земля Моав: её также называли землёй Набу, и многие места в ней были названы в его честь, в том числе самая высокая гора Нево, сохранившая название до наших дней.

Таков был исторический фон вторжения с востока, о котором рассказывается в Ветхом Завете. Но даже с точки зрения Библии, в которой месопотамские легенды, рассказывавшие о деяниях богов, сжались в монотеистический сплав, это была необычная война. Подавление мятежа — предлог для начала войны — оказалось лишь побочной задачей; реальная же цель, то есть захват оазиса в пустыне на перекрёстке дорог, так и не была достигнута.

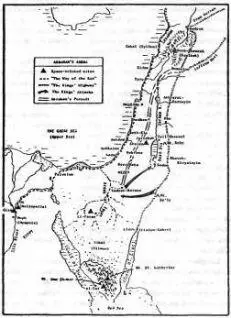

Выбрав южный маршрут из Месопотамии в Ханаан, захватчики вторглись в южную Трансиорданию и двинулись вдоль «морского пути», захватывая форпосты, охранявшие переправы через реку Иордан — Аштерот-Карнаим на севере, Хам в центре и Шавех-Кирьятаим на юге.

Если верить Библии, то истинной целью захватчиков было место под названием Эль-Фаран, но чужеземцы так и не смогли завладеть им. Пройдя Трансиорданию и обогнув Мёртвое море, они миновали гору Сеир и направились в сторону «Эл-Фарана, что при пустыне». Однако затем они были вынуждены вернуться «к источнику Мишпат, который есть Кадес». То есть Эль-Фарана («место славы божьей»?) они так и не достигли и были отброшены к источнику Мишпат, который также известен как Кадеш или Кадеш-Варни.

И только после того, как чужеземное войско повернуло обратно в Ханаан, «вышли царь Содомский, царь Гоморр-ский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в сражение с ними в долине Сидим». (См. карту.)

Следовательно, сражение с царями Ханаана было последней фазой войны, а не её целью. Почти сто лет назад Х.С. Трамбал в своём подробнейшем труде «Kadesh-Barnea» пришёл к заключению, что целью захватчиков был Эль-Фаран, который он идентифицировал как укреплённый оазис Нахл на центральной равнине Синайского полуострова. Тем не менее ни он, ни другие исследователи не могли объяснить, зачем союз могущественных царей, преодолевая сопротивление богов и людей, отправлял армию за тысячи миль к одинокому оазису в центре большой безлюдной равнины.

И всё же зачем в это место были направлены войска и кто остановил захватчиков у Кадеш-Варни, заставив повернуть назад?

Ответов на эти вопросы не было, и единственное разумное объяснение предлагает лишь наша версия событий: целью захватчиков был космопорт, а дорогу им преградил не кто иной, как Авраам. Со времён глубокой древности Ка-деш-Варти был ближайшим к району космопорта местом, куда люди могли попасть без специального разрешения. Шульги приходил сюда, чтобы принести жертвы Богу, Который Судит, а почти за тысячу лет до него шумерский царь Гильгамеш останавливался в этом же месте, ожидая специального разрешения. Именно это место шумеры называли БАД.ГАЛ.ДИНГИР, а Саргон Аккадский — Дур-Мах-Ила-ни, указывая в своих записях, что оно расположено в стране Тильмун (на Синайском полуострове).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: