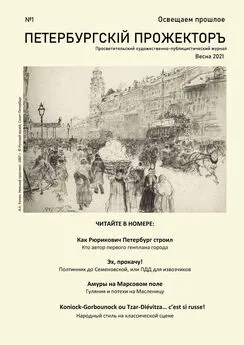

Анна Гончарова - Петербургский Прожектор № 1

- Название:Петербургский Прожектор № 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Гончарова - Петербургский Прожектор № 1 краткое содержание

Дополнили тематическими, преимущественно юмористическими, рассказами всем известных, а также незаслуженно забытых русских классиков.

Добавили иллюстраций из старых изданий конца XIX – начала XX века.

И получили концентрат живой и пульсирующей дореволюционной петербургской жизни, вихрь интеллектуальных впечатлений и эмоций от погружения в прошлое.

Предлагаем и вам, перелистнув пожелтевшие страницы, разделить с нами удовольствие от увлекательного путешествия во времени, вспомнить и заново узнать Петербург!

Редакция

Петербургский Прожектор № 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Васильевский или Лисий остров предположено было сделать торговой частью города, прорыв на нем каналы наподобие Амстердамских. Но мысль эта не была осуществлена, а прорубленные на острове просеки – Большая, Средняя и Малая – послужили к образованию проспектов. За Васильевским островом расположена была Галерная Гавань для гребных судов.

На Адмиралтейской стороне на месте Сената находился Канцелярский дворец, а на некотором расстоянии от него расположены были слободы, самые название которых говорят о том, кто составлял их население. Например: Морская, Конюшенная, Офицерская, Немецкая, Литейная и т. д. На этой же стороне были прорублены и расчищены три большие дороги или как их тогда называли першпективы: Большая (нынешний Невский) представляла из себя красивую аллею, вымощенную камнем, с рощами по бокам, ведущую к Александро-Невскому монастырю. Вторая першпектива – Литейная, называвшаяся так от находившегося на ней литейного двора, и Екатерингофская, проложенная к Екатерингофу – дворцу Екатерины I. На месте деревни Смольны, жители которой гнали смолу, Петр I устроил Смольный двор и свою знаменитую Кунсткамеру (музей редкостей).

Заботясь об украшении города, Петр I выписывал из-за границы архитекторов. Первым появился в России итальянец Трезини. По его проектам построены были в Петербурге Александро-Невский и Петропавловский соборы (впоследствии значительно измененные) и сохранившийся до сих пор почти без изменения Летний дворец Петра Великого (в Летнем саду), дворец Меньшикова (нынешний первый кадетский корпус) и здание «12-ти коллегий» (здание Петербургского Университета). Стиль, занесенный Трезини в Петербург, появился в России впервые, но на Западе он был очень распространен и известен под именем «барокко». Строившие в этом стиле архитекторы задавались целью не придать линиям легкости и чистоту, а сочетать части в общую гармоничную картину. Другой архитектор, француз Леблон, был более оригинальный, но его постройки не сохранились. Замечателен разбитый по его плану Летний сад, занимавший первоначально громадную площадь (нынешний Летний сад, Марсово поле, площадь Михайловского дворца). Петр I очень любил этот сад, который в переписке с царицей именовал «огородом»; он не жалел денег на украшение его редкими растениями и статуями. Рассказывают, что Петр I при устройстве его говорил: «буду иметь сад, лучше, чем в Версале у французского короля». Летом Петр I с семьей (резиденций Петербург становится с 1710 года), жил в Летнем дворце у Фонтанки, зимой в Зимнем дворце, на Неве у Зимней канавки.

На Фонтанке между Соляным двором и Летним дворцом находилась Партикулярная верфь, куда на праздники Петра I съезжались гости на гондолах и шлюпках (верейках) и откуда Петр I, желавший приучить жителей к воде, раздавал лодки. Возможно, что тем же желанием приучить плавать, объясняется и то, что Петр I почти не строил мостов. Первым мостом через Фонтанку был построенный в 1716 г. Аничковский (от Аничковской слободы), игравший впоследствии роль пограничного пункта – где от выезжавших и въезжавших требовались паспорта. Единственным мостом через Неву был плавучий мост от Исаакиевской церкви к дворцу Меньшикова.

Шарлемань. Литография. Аничков мост и дворец Белосельских-Белозерских, 1850-е годы

Петр I очень радовался возникавшей из Петербурга торговле с Западом и существует рассказ, что из Подзорного дворца, построенного на Лоцманском острове, он любил глядеть на приближающиеся корабли.

Заботился Петр I и о развитии Петербургской торговли и промышленности. По окраинам города были устроены фабрики: Шпалерная, Милютинские (1718 г.) – ленточные и позументные, за Калинкиным мостом – Прядильный двор и Мануфактурный двор, а по берегам Невы – кирпичные заводы. Из-за границы было выписано много мастеров-ремесленников, которые селились в немецкой слободе и от которых русские должны были учиться мастерству. Торговля сосредоточена была в рядах – в новом гостином дворе, построенном на Троицкой площади. Тут находилась и первая и единственная книжная лавка, открытая по приказанию Петра I. Сохранилось предание только о двух кабаках, одном на той же Троицкой площади, и другом известным под именем «Петрова кружала» – около Адмиралтейства. Но из этого нельзя вывести, чтобы в Петербурге в Петровское время мало пьянствовали: на петровских празднествах оно было даже принудительным.

Уличная жизнь в Петровское время не могла быть оживлена: экипажей и лошадей было очень мало, улиц почти нигде не мостили и скудно освещали фонарями, устроенными Петром на казенные деньги. По вечерам опускались шлагбаумы и жизнь замирала совсем. Жители и сами опасались выходить, опасаясь волков, которые забегали в город, и разбойников, живших в лесах за Фонтанкой и не боявшихся грабить на самой Большой – Невской першпективе. Мрачный характер придавали городу и колья с головами казненных, стоявшие на площадях. Но для тогдашних людей это было приличным зрелищем и на тех же площадях устраивались гулянья, танцы и балаганы.

Сохранились сведения о первом Петербургском театре – «комедийном амбаре», расположенном у Литейного двора. Он предназначался для более состоятельной публики и в нем разыгрывались иностранные переводные пьесы, иностранными актерами. Придворные празднества обставлялись особой торжественностью и о сборе на них (обязательном) возвещалось пушечными выстрелами. С общим видом города гармонировали и новые немецкие кафтаны, и пышные костюмы придворных дам, одевавшихся на «французский манер».

В царствование Петра I 6 ноября 1715 года произошло и первое страшное наводнение в Петербурге. Низкую топкую местность еще до постройки периодически заливало водой, так что прежние жители даже не возводили прочных жилищ. Петр I надеялся избежать этого, прорыв целую систему каналов. 6 ноября залиты были улицы и снесены многие дома, по улицам ездили на лодках, сам Петр I всюду разъезжал, спасал и помогал; суеверные люди ждали, что городу пришел конец, но уже к следующему дню вода стала понижаться и скоро восстановилась прежняя жизнь.

II

Реакция против принудительных мер Петра Великого не замедлила обнаружиться вскоре после его смерти. Началось бегство из Петербурга и запустение города. Особенно заметно было это при Петре II, который сам почти все свое недолгое царствование провел в Москве. Но уже в царствование Анны Иоанновны принимаются принудительные меры к предотвращению полного запустения города. Недовольство народа запрещениями выезда выразилось в ряде поджогов, уничтоживших значительную часть города. Для борьбы с поджогами была произведена в 1737 году перепись жителей по участкам города. Для наблюдения за благоустройством организована была комиссия под председательством Миниха, которая «учинила верный план города». По указу Елизаветы Петровны 1741 года в Петербурге водворялись «непомнящие родства и называющее себя поляками». Эти принудительные меры в царствование Екатерины II заменились поощрительными, что весьма содействовало росту города. Так что в ее царствование число населения возросло до 200 тысяч, а площадь под городом до 37 квадратных верст. Во все царствование Екатерины II действовала комиссия, принявшая ряд мер для городского благоустройства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: