Владимир Бахмутов - Жизнь и судьба Семёна Дежнева

- Название:Жизнь и судьба Семёна Дежнева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9965-0538-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бахмутов - Жизнь и судьба Семёна Дежнева краткое содержание

Является лауреатом IV Международного литературного конкурса «О казаках замолвим слово», дипломантом премии «Наследие» 2016, финалистом премии «Наследие» 2017 года. Лауреатом премии имени Сергея Есенина «Русь моя 2018».

Публиковался в сибирских СМИ, – журналах: «День и ночь» (Красноярск), «Земля Иркутская», «Дальний Восток» и «Аргументы времени» (Хабаровск), «Казаки» (Москва), «Уральский следопыт» (Екатеринбург), «Слово Забайкалья» (Чита); газетах: «Арсеньевские вести» (Владивосток), «Тихоокеанская звезда» (Хабаровск), «Забайкальский рабочий» и «Дело Петра Бекетова» (Чита), «Совершенно конкретно» (Братск), «Енисейская правда», «Биробиджанская звезда», «Литературный Красноярск» и др.

Экс – председатель Красноярского регионального отделения РСП. Один из учредителей Забайкальского регионального патриотического фонда «Дело Петра Бекетова».

Вниманию читателя представляется историческое исследование жизни и трагической судьбы героя сибирской истории, искажённых по идеологическим мотивам в период пресловутой борьбы с космополитизмом.

На основе материалов открывшихся архивов и свидетельств современников событий, описываемых в книге, автор стремится восстановить историческую правду. Насколько это ему удалось – судить читателю.

Жизнь и судьба Семёна Дежнева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

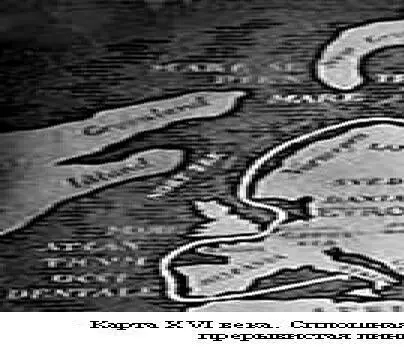

На основании рассказов Герасимова венецианский картограф и гравер Батиста Агнезе составил одну из первых карт евроазиатского континента, на которой показал маршрут следования Герасимова в Италию, и путь из Европы в Китай через Северный ледовитый океан. На карте показан пролив Аниан.

Знаменитый западноевропейский картограф Герард Меркатор также показывал на своей карте 1538 года Азию и Америку разделенными проливом. Его биограф А. З. Алейнер выдвинул гипотезу, что название пролива могло появиться из какого – то русского источника. Он предположил, что русская надпись «море – акиан», явно восходящая к латинскому «mare oceanus», могла быть прочитана кем – то из иностранцев как «море аниан», поскольку стилизованную русскую букву «к» в этом названии легко принять за «н».

Алейнер считал, что появившийся в середине XVI в. в Англии и Голландии интерес к плаванию Северным морским путем к берегам Китая мог возникнуть лишь на основе какого – то раннего русского географического чертежа, на котором, как и на карте Дмитрия Герасимова, было дано изображение Ледовитого океана севернее России и Сибири.

Карта XVI века. Сплошная линия – маршрут плавания Д. Герасимова вокруг

Европы, прерывистая линия – проект плавания в Китай по северным морям

Купец из Бристоля Роберт Торн обратился в 1527 году к королю Англии Генриху VIII с письмом, стараясь заинтересовать его поисками северного пути в восточные страны. «С небольшим числом судов можно открыть многое множество новых стран и королевств…, причем для открытия их остается один путь, – северный», – писал он. Англичане предприняли попытку достигнуть Тихого океана через Север. В 1527 году два корабля вышли из Гудзонова залива, намереваясь пройти между Ньюфаундлендом и островом Гренландия, однако одно судно погибло во льдах, второе, встретившись со льдами, вернулось обратно.

Тогда они попытались достигнуть Анианского пролива, проплыв вдоль северного побережья евроазиатского материка. 20 мая 1553 года три корабля вышли из Лондона и взяли курс на северо – восток. Не все проходило гладко, – корабли встретились с плохими погодными условиями и достигли Норвегии только в начале августа 1553 года. Здесь во время шторма корабли потеряли друг друга и дальнейшее их плаванье проходило раздельно. Кончилось все тем, что зимой 1554 года русские поморы обнаружили у западного побережья Новой Земли два корабля с замерзшими трупами команд. «Корабли стоят на якорях в становищах, а люди на них все мертвы, и товаров на них много», – написано в двинской летописи. Только лишь одному кораблю под командованием капитана Ченслера удалось добраться до Белого моря.

В моря, омывающие русский Север, пытались пройти не только корабли Англии, но и других западноевропейских морских держав. Голландский мореплаватель из Амстердама Биллем Баренц, веривший в существование Анианского пролива, также пытался открыть Северный морской путь в Китай. Он принимал участие в двух морских экспедициях, достигших Новой Земли, а в 1594 году проник через Вайгачский пролив в Карское море.

Через два года он отправился в новое плавание в качестве главы экспедиции. Оно окончилось для голландских мореплавателей трагически. Корабль, затертый льдами, зимовал у берегов Новой Земли. Здесь, путешественники провели в страшных лишениях тяжелую арктическую зиму, питаясь мясом убитых ими белых медведей и песцов, и страдая от холода. Но и на следующее лето (1597) льды не рассеялись. Экипаж во главе с Баренцом вынужден был бросить неподвижный корабль, и, достигнув открытой воды, отправиться на двух утлых челноках в направлении материка. Пять участников экспедиции, в том числе и сам Баренц, погибли в пути от истощения.

Дошедшими до нас первыми картами с изображением пролива Аниан явились карта Джакомо Гастальди (1562) и итальянская карта Б. Зальтиери (1566). В конце 70‑х годов XVI столетия Анианский пролив можно было видеть на земных чертежах известных космографов Флобишера, Джилберта, Поркакка, Абрагама Ортелия (1570). Пролива этого никто не видел, но он начал свое призрачное существование, как предполагаемый проход между материками Азии и Америки.

В 1579 г. английский пират Френсис Дрейк, ставший потом адмиралом королевского флота, предпринял грабительскую экспедицию к западным берегам американских владений в Испании. Проплывая вдоль северо – западного берега Северной Америки, он пытался достигнуть Анианского пролива, по которому хотел вернуться в Англию. Дрейк писал: «Берег неизменно отклоняется на северо – запад, как будто идет на соединение с Азиатским материком», и с сожалением добавлял: «Нигде не увидели мы следов пролива». Ему удалось дойти только до 42° северной широты.

Англичане и голландцы еще не раз пытались пройти к проливу северным путем вдоль русского побережья. Им удалось дойти до устья Енисея и проникнуть в Мангазею. При этом иноземные купцы создали острую конкуренцию русским торговым людям, а массовой скупкой мягкой рухляди поставили под угрозу государственные интересы России.

18 сентября 1622 г. грамотой Приказа Казанского дворца тобольским воеводам было приказано сделать заставу на волоке между Мутной и Зеленой рекой, послать туда из Мангазеи служилых людей «проведывати про немецких людей (т. е. иностранцев), беречь накрепко, чтобы отнюдь в Мангазею немецкие люди с моря водяным путем и сухими дорогами ходу не проискали». Полное закрытие в 1627 году морского пути к Мангазее можно расценивать как мероприятие, имевшее целью предотвратить проникновение иностранцев в Северную Сибирь.

В начале 40‑х годов русские люди вышли к Тихому океану в районе Охотского моря и устья Амура. В 1643 г. почти одновременно с появлением карт голландского мореплавателя Фриса, осуществившего плавание вдоль Сахалина и Курильских островов, до Западной Европы дошли самые ранние, еще туманные сведения о том, что русские, пройдя всю Сибирь, достигли берегов Тихого океана. Вскоре некоторые западноевропейские географы сделали верный вывод о том, что теперь новые и более точные сведения о северо – западном береге Америки могут быть получены из России.

Такова была, если так можно выразиться, международная историко – географическая обстановка на востоке Азии к середине 40‑х годов XVII столетия, когда первые русские служилые, промышленные и торговые люди вышли к Колыме. Могли ли они знать о проливе Аниан? А почему бы и нет? В Москве, Сибирском приказе об этом, как и о упоминавшихся картах, без сомнения, знали. Не вызывает сомнений, что были ознакомлены с этими сведениями и воеводы, направлявшиеся в Енисейск и Якутск. Могло ли быть иначе, ведь для них эти знания были жизненно необходимы. Ко времени, о котором идет речь, русскими людьми в какой – то мере были уже освоены северные реки Омолой, Яна, Индигирка, Алазея.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: